향찰, 도이장가 (悼二將歌) 하남 · 교산동 마애약사여래좌상/ 설총 이두, 향가25수

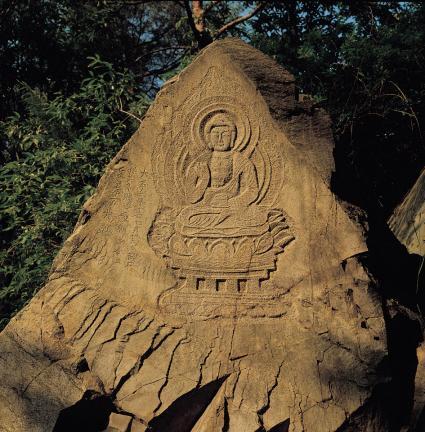

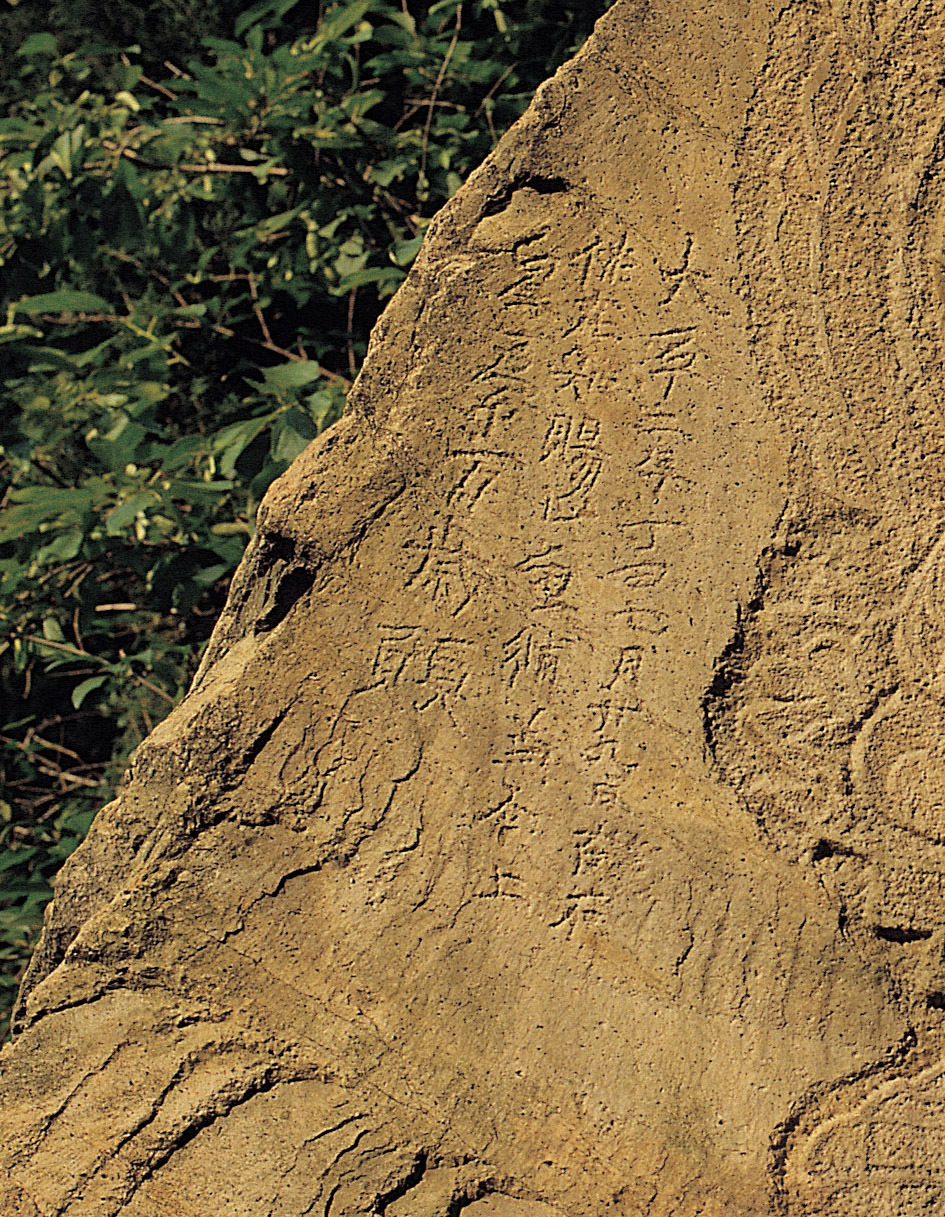

하남 교산동 마애약사여래좌상 (河南 校山洞 磨崖藥師如來坐像)

향찰 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

위키백과, 우리 모두의 백과사전. 향찰(鄕札)은 한자를 이용한 한국어 표기법의 하나이다. 주로 신라 향가의 표기에 사용되었으며 고대 한국어인 신라어를 분석하기 위한 자료로서 중요한 위치

ko.wikipedia.org

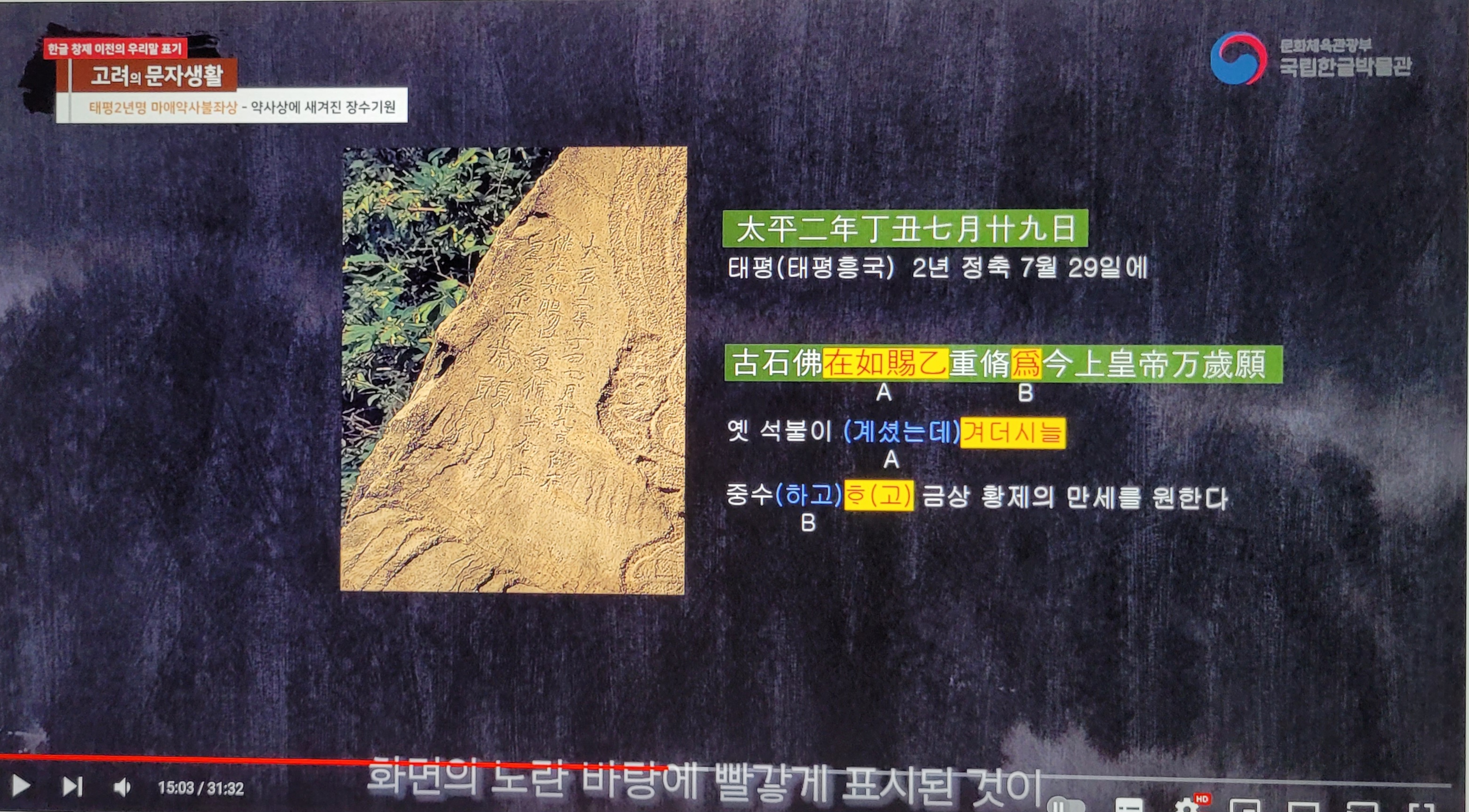

향찰(鄕札)은 한자를 이용한 한국어 표기법의 하나이다. 주로 신라 향가의 표기에 사용되었으며 고대 한국어인 신라어를 분석하기 위한 자료로서 중요한 위치를 차지한다.

향찰은 한자의 음(소리)과 새김(뜻)을 이용하여 한국어를 적었던 표기법이다. 구결은 한문 해석을 위한 보조 문자에 불과하므로 입겿토(구결토(口訣吐))를 빼면 그대로 한문이 되지만, 향찰은 그 자체로 한국어 문장을 완벽하게 표기할 수 있다. 다시 말하면, 향찰은 온전한 "한국어 적기"를 목적으로 사용되는 표기법이다.

향찰 자료는 향가 25수가 주된 자료이다. 그 내역은 《삼국유사》(1281년)에 수록된 신라 시대 향가 14수, 《균여전》(1075년)에 수록된 고려 시대 향가 11수이다. 그 이외에 고려 예종의 ‘도이장가(悼二將歌)’ 1수, 《향약구급방》(鄕藥救急方)(1236년)에 나타나는 약 이름과 같은 것도 향찰의 자료가 될 수 있다.

표기에 사용되는 한자는 훈독자(뜻을 빌려 읽는 한자)와 음독자(한자음을 빌려 읽는 한자)가 있다. 일반적으로 체언, 용언 어간과 같이 단어의 실질적 부분은 훈독자가 사용되며 조사나 어미 등 단어의 문법적 의미를 맡는 부분은 음독자가 사용된다. 예를 들면 ‘吾衣’(나의)는 ‘吾’가 훈독자, ‘衣’가 음독자이다. 훈독자 ‘吾’는 그 한자음 ‘오’와는 관계 없이 ‘나’라는 뜻을 나타내며, 음독자 ‘衣’는 ‘옷’이라는 뜻과는 상관 없이 ‘의’라는 소리를 나타낸다(여기서는 속격 조사로서 씀). ‘夜音’(밤)은 ‘夜’가 훈독자이며 ‘音’이 ‘밤’의 끝소리 ‘ㅁ’을 나타내는 음독자이다. 이와 같이 단어의 끝소리를 음독자로 표시하는 것을 ‘말음 표기’라 한다.

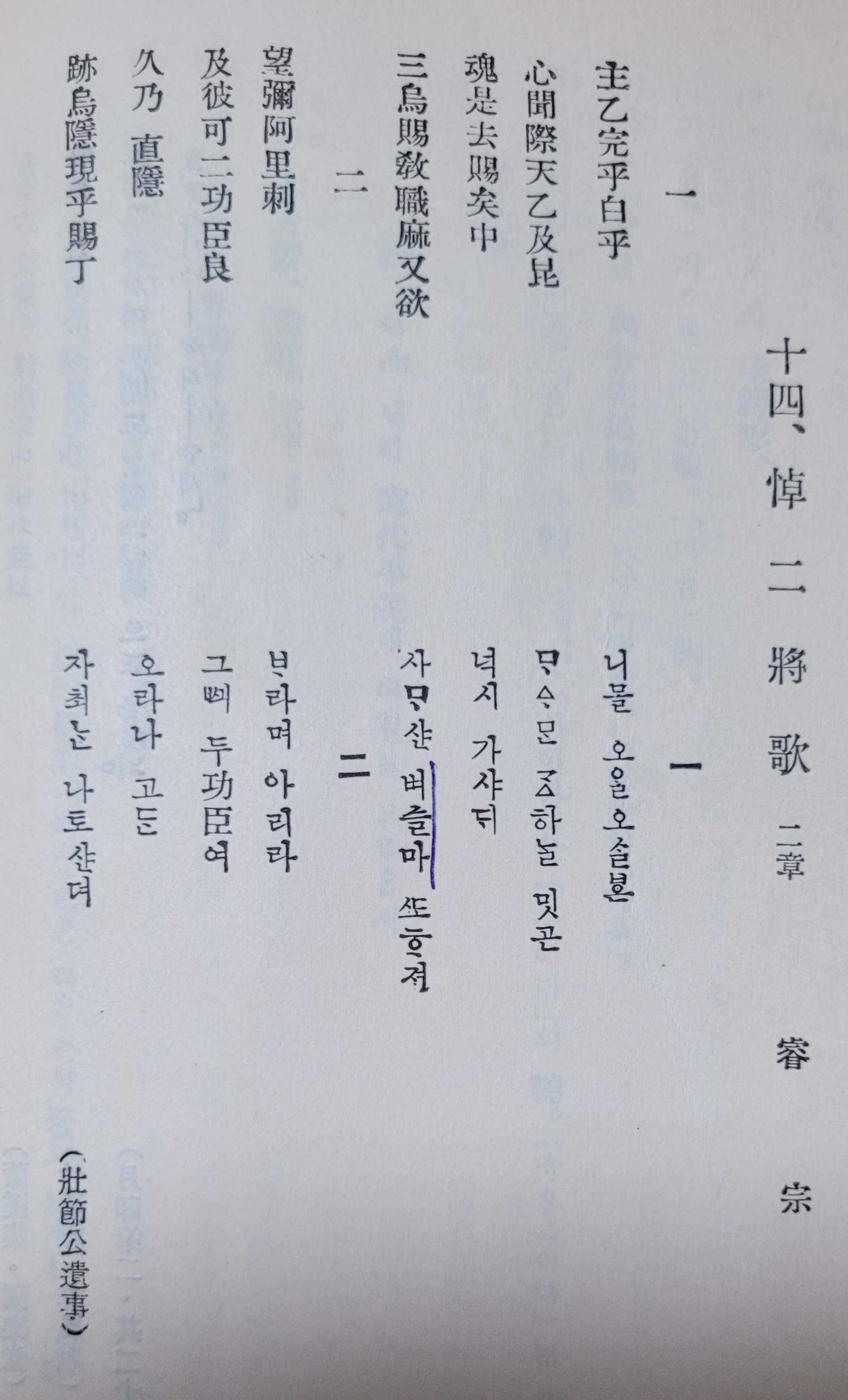

悼二將歌 (도이장가) 사진/ 양주동, 려요전주

1.2. 悼二將詩 (도이장시)

http://www.davincimap.co.kr/davBase/Source/davSource.jsp?Job=Body&SourID=SOUR001198

원문/전문 보기 - 도이장가 (悼二將歌)

120년(예종 15) 예종이 지은 향찰표기(鄕札表記)의 가요. 신숭겸(申崇謙)의 행적을 기록한 문헌 『평산신씨장절공유사 平山申氏壯節公遺事』에 그 제작동기에 관한 소상한 기록과 함께 작품이 전

www.davincimap.co.kr

https://www.youtube.com/watch?v=Rtya-B1-Mto

원효불기(元曉不羈)/설총 이두, 향가25수;삼국유사 14수, 균여전 보현행원품11수 재록

https://kydong77.tistory.com/22035

원효불기(元曉不羈)/설총 이두, 향가25수;삼국유사 14수, 균여전 보현행원품11수 재록

https://kydong77.tistory.com/21082 원효불기(元曉不羈)/설총 이두, 향가25수;삼국유사 14수, 균여전 보현행원품11수 https://kydong77.tistory.com/21606 마명보살, 대승기신론大乘起信論, 한문 번역, 용성당 진종 백

kydong77.tistory.com