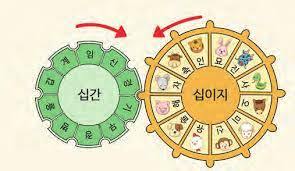

10천간(天干) 12지지(地支)

천간(天干) 또는 십간(十干)은 십이지지(十二地支)와 함께 간지(干支)를 이루며, 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚), 신(辛), 임(壬), 계(癸)를 말한다.

개요

옛 중국에서 유래하였으며 한반도, 일본, 베트남 등 한자문화권 각국에 전래되어 여러 가지 용도로 쓰였다. 전근대에는 연도,날짜 등 시간의 표시에 두루 쓰였고 현대에도 순서를 나타내는 용법이 관용적으로 남아 있다. 십이지와 함께 십간 십이지라고 부른다. 오행과 결부되어 2개씩 짝을 지어 음양이 배당되어 있고, 일본에서는 명칭에도 그 흔적이 남아 있다

1. 개요

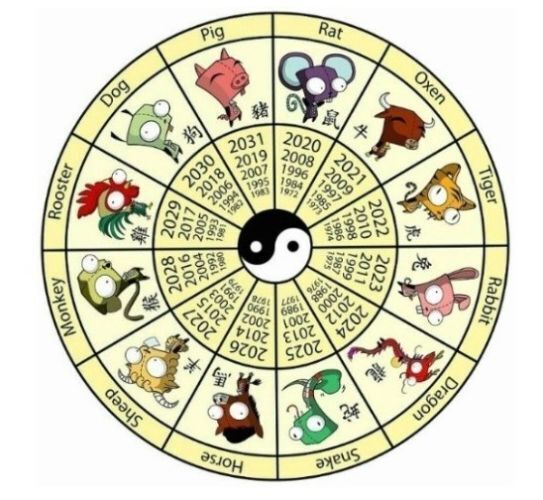

십이지(十二支)는 동아시아의 율력 체계에서 사용되는 간지에서 뒤쪽에 붙는 열두 가지이다. 앞에 붙는 십간이 하늘을 의미한다고 하여 천간이라고 하는 한편 십이지는 땅을 의미한다고 하여 지지(地支)라고 부른다. 십이지간이라고 부르고 뒤에 십간이 붙여 갑자~계해까지의 육십갑자가 탄생했다.

서양에서는 부르는 명칭이 여러 가지지만 Chinese Zodiac으로 부르는 경우가 많다.[1]

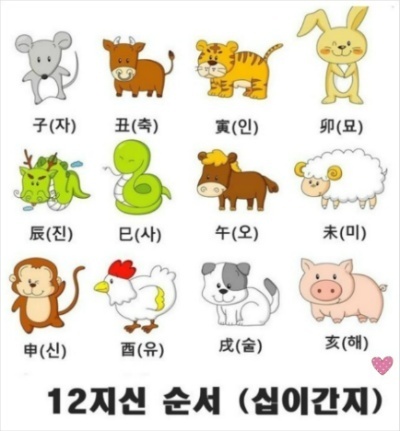

2. 십이지와 동물

원래는 중국의 율력에 사용하거나 순서를 나타내는 데만 사용하던 12가지 글자를 말했지만 뒤에 각각의 지지에 해당하는 동물이 붙었다. 각 지지에 해당하는 동물이 붙은 것은 불교의 전래와 함께 인도에서 들어온 12수[2]의 영향을 받은 것으로 보이며 언제부터 보편적으로 해당 동물을 의미하게 되었는지는 명확하지 않다.

본래 십이지 자체가 동물을 의미하는 것은 아니었기 때문에

실제로 십이지를 나타내는 글자의 훈이 곧바로 동물과 연결되지는 않는다.

흔히들 丑(소 축), 寅(범 인), 卯(토끼 묘), 巳(뱀 사), 申(납[3] 신), 酉(닭 유), 戌(개 술), 亥(돼지 해)라고

훈음을 붙이는 경우가 많은데,

'둘째 지지(地支) 축', '셋째 지지(地支) 인'과 같이 부르는 게 원칙이다.

토끼를 뜻하는 글자로 兎(兔) 대신에 卯를 쓰는 경우는 없고,

마찬가지로 소고기, 돼지고기를 丑肉, 亥肉이라 하는 일은 없다.

巳는 한국 한자음으로 蛇와 음까지 똑같아서[4] 혼란스러울 수 있다.

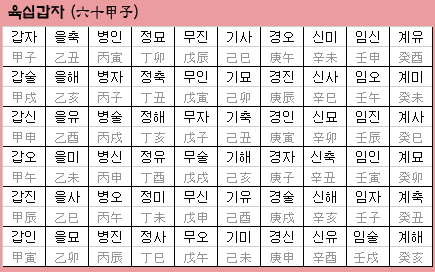

육십간지·육십갑자(干支의 1Cycle은 60년/ Cycle "순환", "주기")

10간[天干)과 12지[地支]를 결합하여 만든 60개의 간지(干支).

10간[天干)과 12지[地支]

60년마다 돌아오므로 출생년도가 되면 한자어로 회갑(回甲), 또는 환갑(還甲)이라 한다.

육십갑자 육십간지

- 갑자甲子을축乙丑병인丙寅정묘丁卯무진戊辰기사己巳경오庚午신미辛未임신壬申계유癸酉

- 갑술甲戌을해乙亥병자丙子정축丁丑무인戊寅기묘己卯경진庚辰신사辛巳임오壬午계미癸未

- 갑신甲申을유乙酉병술丙戌정해丁亥무자戊子기축己丑경인庚寅신묘辛卯임진壬辰계사癸巳

- 갑오甲午을미乙未병신丙申정유丁酉무술戊戌기해己亥경자庚子신축辛丑임인壬寅계묘癸卯

- 갑진甲辰을사乙巳병오丙午정미丁未무신戊申기유己酉경술庚戌신해辛亥임자壬子계축癸丑

- 갑인甲寅을묘乙卯병진丙辰정사丁巳무오戊午기미己未경신庚申신유辛酉임술壬戌계해癸亥

계묘년

계묘년(癸卯年)은 육십간지의 40번째 해이다. '계'는 흑이므로 '검은 토끼의 해'이다. 서력 연도를 60으로 나눠 나머지가 43인 해가 해당된다.

[태음력] 달의 사이클을 기준으로 함.

대충 '22년은 임인년, '23년은 계묘년이나

엄밀히 말하면 '23년 음력 설날을 지나야 계묘년이 됩니다.

새해가 되면 육십갑자로 띠풀이로 언론들이 지면을 도배하지만

10간 12지로 된 육십갑자 계산법은 음력을 기준으로 한 것이므로

음력설날이 되어야 해가 바뀝니다.

*십이간지란 말은 없음. 10간 12지가 있을 뿐.

십간과 십이지가 맞물려 돌아가다 보면 60년에 한 번씩 동일한 이름의 간지가 돌아온다.

그래서 생긴 말이 회갑(回甲), 또는 환갑(還甲)이다.

한자를 빌어 만든 나이에 따른 명칭도 아래와 같이 다양하다.

개인 기념일

1차 산업시대에는 지금과 달리 자연현상과 생활의 지혜에 대하여 모르는 게 없는 노인들은 존경의 대상이었다.

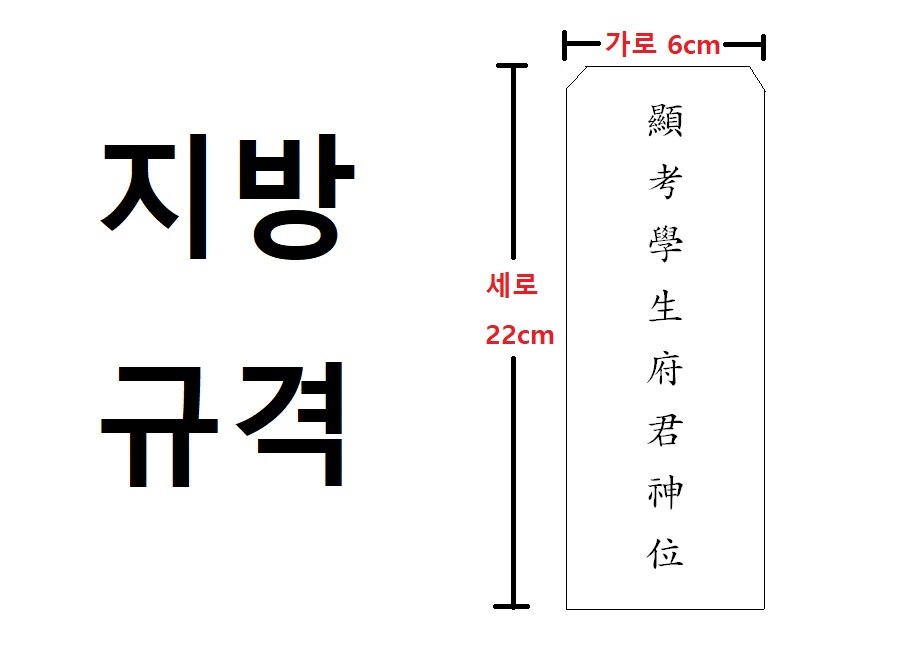

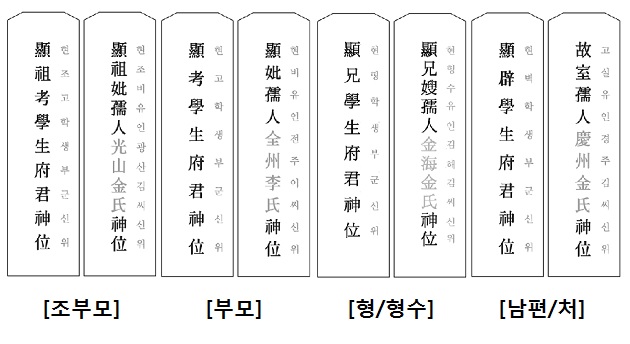

설날 지방쓰는 법[漢字만 사용함]

父 母

네 켤레의 신발

ㅡ이기철(1943- )

오늘 저 나직한 지붕 아래서

코와 눈매가 닮은 식구들이 모여 앉아 저녁을 먹는 시간은

얼마나 따뜻한가

늘 만져서 반짝이는 찻잔, 잘 닦은 마룻바닥

조금만 바람이 불어도 소리 내는 창문 안에서

이제 스무 해를 함께 산 부부가 식탁에 앉아

안나 카레리나를 이야기하는 모습은 얼마나 아름다운가

누가 긴 휘파람으로 불어왔는지, 커튼 안까지 달려온 별빛으로

이마까지 덮은 아들의 머리카락 수를 헬 수 있는

밤은 얼마나 아늑한가

시금치와 배추 반 단의 저녁 식사에 초대하고 싶은 사람의 전화번호를

마음으로 외는 시간이란 얼마나 넉넉한가

흙이 묻어도 정겨운, 함께 놓이면 그것이 곧 가족이고 식구인

네 켤레의 신발

복(福) - 한국민족문화대백과사전

낱말로서의 복은 ‘복이 있다.’, ‘복이 찾아온다.’, ‘복이 달아난다.’의 경우처럼 주어로서도 쓰인다. 하지만 그보다는 ‘복을 받는다.’, ‘복을 누린다.’, ‘복을 타고난다.’, ‘복을

encykorea.aks.ac.kr

복(福)이란 한자는 원래 ‘시(示)’와 ‘복畐’의 회의문자(會意文字)이다. ‘시’는 하늘[天]이 사람에게 내려서 나타낸다는 신의(神意)의 상형문자이고, ‘복’은 복부[배]가 불러 오른 단지의 상형문자라 한다.

'생활' 카테고리의 다른 글

| 나의 어머니 추억(1),(2),(3)/ 어머니 마음(양주동 작사, 이흥렬 작곡) (0) | 2023.03.04 |

|---|---|

| 立春大吉(입춘대길) 建陽多慶(건양다경)/ 노향림, 푸른 편지 · 압해도 (1) | 2023.02.05 |

| 삼가 국가유공자 임종백님의 명복을 빕니다 (0) | 2022.10.17 |

| 설운도, 잃어버린 30년/ 1983.07.02 - 08.06 중계방송 (0) | 2022.07.28 |

| 양평 쉬자파크(park), 치유숲길과 숙박/ 임재범, 비상 (0) | 2022.06.07 |