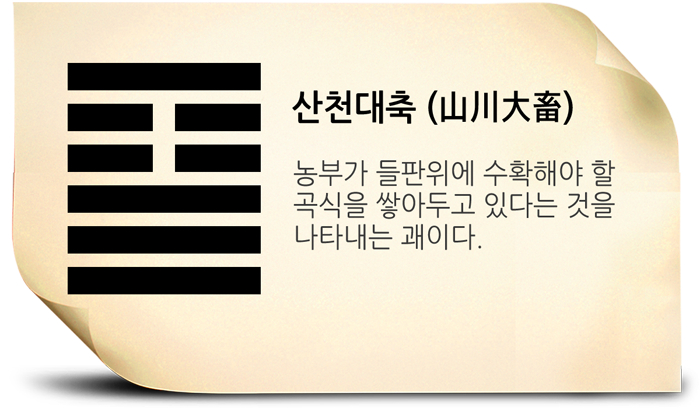

26_산천대축(山川大畜)

大畜利貞

(대축이정) : 대축은 바르게 함이 이로우니,

不家食吉

(부가식길) : 집에서 먹지 아니하면 길하니

利涉大川

(이섭대천) : 큰 내을 건넘이 이로우니라.

彖曰

(단왈) : 단에 이르기를

大畜

(대축) : 대축은

剛健篤實輝光

(강건독실휘광) : 강건하고 독실하고 빛나서

日新其德

(일신기덕) : 날로 그 덕을 새롭게 함이니,

剛上而尙賢

(강상이상현) : <강>이 올라가서 어진 이를 숭상하고,

能止健大正也

(능지건대정야) : 능히 굳건함을 그치게하니 크게 바름이라.

不家食吉

(부가식길) : '부가식길'은

養賢也

(양현야) : 어진 이를 기름이요,

利涉大川

(이섭대천) : '이섭대천'은

應乎天也

(응호천야) : 하늘에 응함이라.

象曰

(상왈) : 상에 이르기를

天在山中大畜

(천재산중대축) : 하늘이 산 가운데 있음이 <대축>이니

君子以多識前言往行以畜其德

(군자이다식전언왕행이축기덕) :

군자가 앞의 말과 간 행실을 많이 알아서 그 덕을 쌓느니라.

初九(초구) : 초구는

有利已(유이이) : 위태로움이 있으리니 그침이 이로우니라.

象曰

(상왈) : 상에 이르기를

有厲利已

(유려이이) : '유려이이'는

不犯災也

(부범재야) : 재앙을 범치 아니함이라.

九二

(구이) : 구이는

輿說輹

(여설복) : 수레의 바퀴살을 벗기도다.

象曰

(상왈) : 상에 이르기를

輿說輹中

(여설복중) : '여설복'은 중정함이라.

无尤也

(무우야) : 허물이 없느니라.

九三

(구삼) : 구삼은

良馬逐

(양마축) : 좋은 말로 쫓아감이니,

利艱貞

(이간정) :어렵게 하고 바르게 함이 이로우니,

日閑輿衛

(일한여위) : 날로 수레와 호위를 익히면

利有攸往

(이유유왕) : 가는 바를 둠이 이로우리라.

象曰

(상왈) : 상에 이르기를

利有攸往

(이유유왕) : '이유유왕'은

上合志也

(상합지야) : 위가 뜻을 합이다.

六四

(육사) : 육사는

童牛之梏

(동우지곡) : 어린 소의 뿔이니,

元吉

(원길) : 크게 길하니라.

象曰

(상왈) : 상에 이르기를

六四元吉

(육사원길) : '육사원길'은

有喜也

(유희야) : 기쁨이 있음이라.

六五

(육오) : 육오는

豶豕之牙吉

(분시지아길) : 불알 깐 돼지의 어금니니 길하니라.

象曰

(상왈) : 상에 이르기를

六五之吉

(육오지길) : '육오지길'은

有慶也

(유경야) : 경사가 있음이라.

上九

(상구) : 상구는

何天之衢亨

(하천지구형) : 어찌하여 하늘에 거니는가, 형통하다.

象曰

(상왈) : 상에 이르기를

何天之衢

(하천지구) : '하천지구'는

道大行也

(도대행야) : 도가 크게 행함이라

출처: https://hwalove.tistory.com/entry/26산천대축山川大畜?category=343349 [빈막(賓幕)]

26_산천대축(山川大畜)

음양오행의 원리_주역/역경(周易/易經) 26_산천대축(山川大畜) 大畜利貞(대축이정) : 대축은 바르게 함이 이로우니, 不家食吉(부가식길) : 집에서 먹지 아니하면 길

hwalove.tistory.com

'중국고전 > 易經' 카테고리의 다른 글

| 주역(周易) 28.택풍대과(澤風大過) (0) | 2021.02.08 |

|---|---|

| 주역(周易) 27.산뢰이(山雷頤) (0) | 2021.02.08 |

| 주역(周易) 24.지뢰복(地雷復) (0) | 2021.02.08 |

| 주역(周易) 23.산지박(山地剝) (0) | 2021.02.08 |

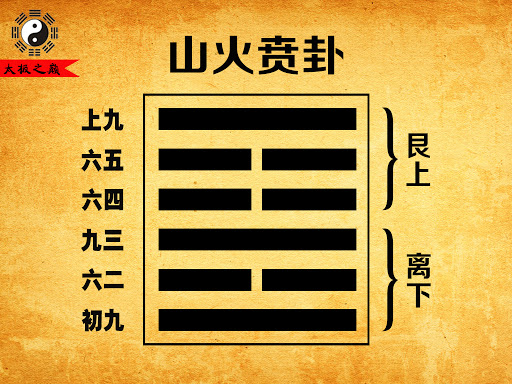

| 주역(周易) 22.산화비(山火賁) (0) | 2021.02.08 |