1. 序言 - 머리말

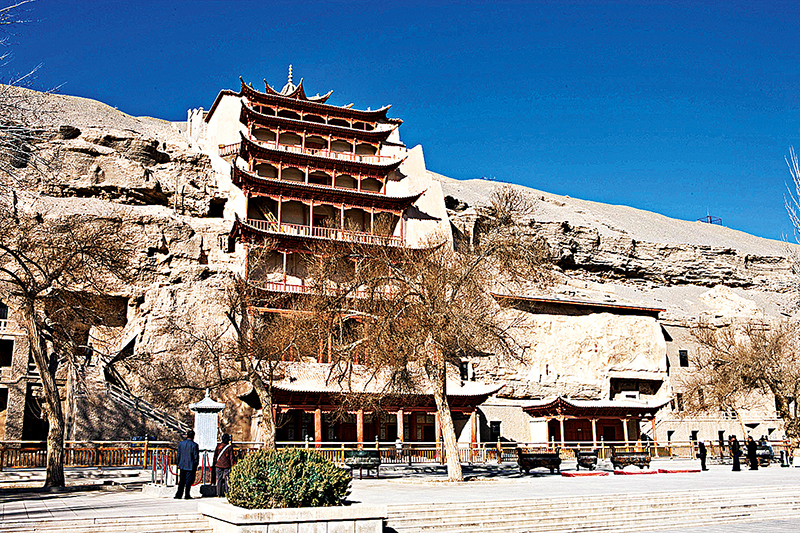

혜능(慧能)대사가 대범사(大梵寺) 강당의 높은 법좌(法座)에 올라 마하반야바라밀법을 설하고 무상계(無相戒)를 주시니, 그 때 법좌 아래에는 스님·비구니·도교인(道敎人)·속인 등, 일 만여 명이 있었다.

소주(韶州) 자사 위거와 여러 관료 삼십여 명과 유가(儒家)의 선비 몇몇 사람들이 대사(大師)에게 마하반야바라밀법을 설해주기를 함께 청하였고, 자사는 이윽고 문인 법해(法海)로 하여금 설법 내용을 모아 기록하게 하였으며, 후대에 널리 행하여 도를 배우는 사람들이 함께 이 종지(宗旨)를 이어받아서 서로서로 전수케 한지라, 의지하여 믿는 바가 있어서 이에 받들어 이어받게 하기 위하여 이 <단경(壇經)>을 설하였다.

2. 尋師 - 스승을 찾아감

혜능대사는 말씀하셨다. "선지식들아, 마음을 깨끗이 하여 마하반야바라밀법을 생각하라!"

대사께서는 말씀하시지 않고 스스로 마음과 정신을 가다듬고 한참 묵묵하신 다음 이윽고 말씀하셨다. "선지식들아, 조용히 들어라. 혜능의 아버지의 본관은 범양(范陽)인데 좌천되어 영남의 신주(嶺南新州) 백성으로 옮겨살았고 혜능은 어려서 일찍 아버지를 여의었다. 늙은 어머니와 외로운 아들은 남해로 옮겨와서 가난에 시달리며 장터에서 땔나무를 팔았었다. 어느 날 한 손님이 땔나무를 샀다. 혜능을 데리고 관숙사(官宿舍)에 이르러 손님은 나무를 가져갔고, 혜능은 값을 받고서 문을 나서려 하는데 문득 한 손님이 <금강경> 읽는 것을 보았다. 혜능은 한 번 들음에 마음이 밝아져 문득 깨치고, 이내 손님에게 묻기를 "어느 곳에서 오셨기에 이 경전을 가지고 읽습니까?" 하였다.

손님이 대답하기를 "나는 기주 황매현(黃梅縣) 동빙무산에서 오조(五祖) 홍인(弘忍)화상을 예배하였는데, 지금 그 곳에는 문인(門人)이 천여 명이 넘습니다. 나는 그 곳에서 오조대사가 승려와 속인들에게 다만 <금강경> 한 권만 지니고 읽으면 곧 자성(自性)을 보아 바로 부처를 이루게 된다고 권하는 것을 들었습니다" 하였다. 그 말을 들은 혜능은 숙세의 업연(業緣)이 있어서, 곧 어머니를 하직하고 황매의 빙무산으로 가서 오조 홍인화상을 예배하였다.

홍인화상께서 혜능에게 묻기를 "너는 어느 곳 사람인데 이 산에까지 와서 나를 예배하며, 이제 나에게서 새삼스레 구하는 것이 무엇이냐?"하셨다.

혜능이 대답하기를 "제자는 영남 사람으로 신주의 백성입니다. 지금 짐짓 멀리서 와서 큰스님을 예배하는 것은 다른 것을 구함이 아니옵고 오직 부처되는 법을 구할 뿐입니다"하였다.

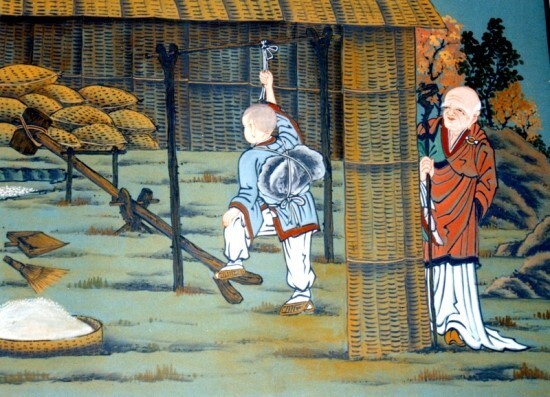

오조대사께서는 혜능을 꾸짖으며 말씀하시기를 "너는 영남 사람이요 또한 오랑캐인데 어떻게 부처가 될 수 있단 말이냐?"하셨다. "사람에게는 남북이 있으나 부처의 얼굴 성품은 남북이 없습니다. 오랑캐의 몸은 스님과 같지 않사오나 부처의 성품에 무슨 차별이 있겠습니까?"하였다. 오조스님은 함께 더 이야기하시고 싶었으나, 좌우에 사람들이 둘러서 있는 것을 보시고 다시 더 말씀하시지 않았다. 그리고 혜능을 내보내어 대중을 따라 일하게 하시니, 그 때 혜능은 한 행자가 이끄는 대로 방앗간으로 가서 여덟 달 남짓 방아를 찧었다.

3. 命偈 - 게송을 지으라 이르심

오조 홍인대사께서 하루는 문인들을 다 불러오게 하셨다. 문인들이 다 모이자 말씀하셨다.

"내 너희들에게 말하나니, 세상 사람의 나고 죽는 일이 크거늘 너희들 문인들은 종일토록 공양을 하며 다만 복밭만을 구할 뿐, 나고 죽는 괴로운 바다를 벗어나려고 하지 않는다. 너희들의 자성(自性)이 미혹하면 복의 문이 어찌 너희들을 구제할 수 있겠느냐? 너희들은 모두 방으로 돌아가 스스로 잘 살펴보아라. 지혜가 있는 자는 본래의 성품인 반야의 지혜를 스스로 써서 각기 게송 한 수를 지어 나에게 가져오너라. 내가 너희들의 게송을 보고 만약 큰 뜻을 깨친 자가 있으면 그에게 가사와 법을 부촉하여 육대(六代)의 조사(祖師)가 되게 하리니, 어서 빨리 서둘도록 하라."

문인들이 처분을 받고 각기 자기 방으로 돌아와서 서로 번갈아 말하기를

"우리들은 마음을 가다듬고 뜻을 써서 게송을 지어 큰스님께 모름지기 바칠 필요가 없다. 신수(神秀)상좌는 우리의 교수사(敎授師)이므로 신수상좌가 법을 얻은 후에는 저절로 의지하게 될 터이니 굳이 지을 필요가 없다"하고, 모든 사람들은 생각을 쉬고 다들 감히 게송을 바치지 않았다. 그 때 화공 노진이 홍인대사의 방 앞에 있는 삼칸의 복도에 <능가변상>과 오조대사가 가사와 법을 전수하는 그림을 그려 공양해서, 후대에 전하여 기념하고자 벽을 살펴본 뒤 다음날 착수하려고 하였다.

4. 神秀 - 신수스님

상좌인 신수는 생각하였다. "모든 사람들이 마음의 게송(心偈)을 바치지 않는 것은 내가 교수사이기 때문이다. 내가 만약 마음의 게송을 바치지 않으면 오조 스님께서 내 마음속의 견해가 얕고 깊음을 어찌 아시겠는가. 내가 마음의 게송을 오조스님께 올려 뜻을 밝혀서 법을 구함은 옳지만, 조사(祖師)의 지위를 넘보는 것은 옳지 않다. 도리어 범인의 마음(凡心)으로 성인의 지위를 빼앗음과 같다. 그러나 만약 마음의 게송을 바치지 않으면 마침내 법(法)을 얻지 못할 것이다. 한 참 동안 아무리 생각해도 참으로 어렵고 어려우며, 참으로 어렵고도 어려운 일이로다. 밤이 삼경(三更)에 이르면 사람들이 보지 못하게 하고 남쪽 복도의 중간 벽 위에 마음의 게송을 지어서 써 놓고 법을 구해야겠다. 만약 오조스님께서 게송을 보시고 이 게송이 당치 않다고 나를 찾으시면 나의 전생 업장이 두꺼워서 합당이 법을 얻지 못함이니, 성인의 뜻은 알기 어려우므로 내 마음을 스스로 쉬리라." 신수상좌가 밤중에 촛불을 들고 남쪽 복도의 중간 벽 위에 게송을 지어 써 놓았으나 사람들이 아무도 알지 못하였다. 게송은 이르기를,

身是菩提樹

몸은 보리의 나무요

心如明鏡臺

마음은 밝은 거울과 같나니

時時勤拂拭

때때로 부지런히 털고 닦아서

莫使有塵埃

티끌과 먼지 묻지 않게 하라.

신수상좌가 이 게송을 다 써 놓고 방에 돌아와 누웠으나 아무도 본 사람이 없었다. 오조스님께서 아침에 노공봉을 불러 남쪽 복도에 '능가변상'을 그리게 하려 하시다가, 문득 이 게송을 보셨다. 다 읽고 나서 공봉에게 말씀하셨다. "홍인이 공봉에게 돈 삼만 냥을 주어 멀리서 온 것을 깊이 위로하니, 변상을 그리지 않으리라. <금강경>에 말씀하시기를 무릇 모양이 있는 모든 것은 다 허망하다(凡所有相 皆是虛妄) 하셨으니, 이 게송을 그대로 두어서 미혹한 사람들로 하여금 외게 하여, 이를 의지하여 행을 닦아서 삼악도(三惡道)에 떨어지지 않게 하는 것만 못할 것이다. 법을 의지하여 행을 닦으면 사람들에게 큰 이익이 있을 것이니라."

이윽고 홍인대사께서 문인들을 다 불러오게 하여 게송을 앞에 향을 사루게 하시니, 사람들이 들어와 보고 모두 공경하는 마음을 내므로 오조스님이 말씀하셨다. "너희들은 모두 이 게송을 외라. 외는 자는 바야흐로 자성을 볼 것이며, 이를 의지하여 수행하면 곧 타락하지 않으리라." 문인들이 다들 외고 모두 공경하는 마음을 내어 "훌륭하다!"고 말하였다.

오조스님이 신수상좌를 거처로 불러서 물으시되, "내가 이 게송을 지은 것이냐? 만약 지은 것이라면 마땅히 나의 법을 얻으리라"하셨다.

신수상좌가 말하기를 "부끄럽습니다. 실은 제가 지었습니다만 감히 조사의 자리를 구함이 아니오니, 원하옵건대 스님께서는 자비로써 보아주옵소서. 제자가 작은 지혜라도 있어서 큰 뜻을 알았겠습니까?"하였다.

오조께서 말씀하시기를 "네가 지은 이 게송은 소견은 당도하였으나 다만 문 앞에 이르렀을 뿐 아직 문안으로 들어오지는 못하였다. 범부들이 이 게송을 의지하여 수행하면 곧 타락하지는 않겠지만 이런 견해를 가지고 위없는 보리를 찾는다면 결코 얻지 못할 것이다. 모름지기 문안으로 들어와야만 자기의 본성을 보느니라. 너는 우선 돌아가 며칠 동안 더 생각하여 다시 한 게송을 지어서 나에게 와 보여라. 만약 문안에 들어와서 자성(自性)을 보았다면 마땅히 가사와 법을 너에게 부촉하리라"하셨다. 신수상좌는 돌아가 며칠을 지났으나 게송을 짓지 못하였다.

5. 呈偈 - 게송을 바침

한 동자가 방앗간 평을 지나면서 이 게송을 외고 있었다. 혜능은 한 번 듣고, 이 게송이 견성(見性)하지도 못하였고 큰 뜻을 알지도 못한 것임을 알았다. 혜능이 동자에게 묻기를 "지금 외는 것은 무슨 게송인가?"하였다.

동자가 혜능에게 대답하여 말하였다. "너는 모르는가? 큰스님께서 말씀하기를, 나고 죽는 일이 크니 가사와 법을 전하고자 한다 하시고, 문인들로 하여금 각기 게송 한 수씩 지어 와서 보이라 하시고, 큰 뜻을 깨쳤으면 곧 가사와 법을 전하여 육대의 조사로 삼으리라 하셨는데, 신수라고 하는 상좌가 문득 남쪽 복도 벽에 모양 없는 게송(無相偈) 한 수를 써 놓았더니, 오조스님께서 모든 문인들로 하여금 다 외게 하시고, 이 게송을 깨친 이는 곧 자기의 성품을 볼 것이니, 이 게송을 의지하여 수행하면 나고 죽음을 벗어나게 되리라고 하셨다."

혜능이 대답하기를 "나는 여기서 방아 찧기를 여덟 달 남짓하였으나 아직 조사당 앞에 가보질 못하였으니, 바라건대 그대는 나를 남쪽 복도로 인도하여 이 게송을 보고 예배하게 하여주게. 또한 바라건대 이 게송을 외어 내생의 인연을 맺어 부처님 나라에 나기를 바라네" 하였다. 동자가 혜능을 인도하여 남쪽 복도에 이르렀다. 혜능은 곧 이 게송에 예배하였고, 글자를 알지 못하므로 어느 사람에게 읽어 주기를 청하였다. 혜능은 듣고서 곧 대강의 뜻을 알았다. 혜능은 또한 한 게송을 지어, 다시 글을 쓸 줄 아는 이에게 청하여 서쪽 벽 위에 쓰게 하여 자신의 본래 마음을 나타내 보이었다. 본래 마음을 모르면 법을 배워도 이익이 없으니, 마음을 알아 자성을 보아야만 곧 큰 뜻을 깨닫느니라. 혜능은 게송으로 말하였다.

菩提本無樹

보리는 본래 나무가 없고

明鏡亦無臺

밝은 거울 또한 받침대가 없네.

佛性常淸淨

부처의 성품은 항상 깨끗하거니

何處有塵埃

어느 곳에 티끌과 먼지 있으리요.

또 게송에서 말하였다.

心是菩提樹

마음은 보리의 나무요

身爲明鏡臺

몸은 밝은 거울의 받침대라

明鏡本淸淨

밝은 거울은 본래 깨끗하거니

何處染塵埃

어느 곳이 티끌과 먼지에 물들리오.

절 안의 대중들이 혜능이 지은 게송을 보고 다들 괴이하게 여기므로, 혜능은 방앗간으로 돌아갔다. 오조스님이 문득 혜능의 게송을 보시고, 곧 큰 뜻을 잘 알았으나, 여러 사람들이 알까 두려워하시어 대중에게 말씀하시기를 "이도 또한 아니로다!" 하셨느니라.

6. 受法 - 법을 받음

오조스님께서 밤중 삼경에 혜능을 조사당 안으로 불러 <금강경>을 설해 주시었다. 혜능이 한 번 듣고 말끝에 문득 깨쳐서(言下便悟) 그날 밤으로 법을 전해 받으니 사람들은 아무도 알지 못하였다.

이내 오조스님은 단박 깨치는 법(頓法)과 가사를 전하시며 말씀하셨다.

"네가 육대조사가 되었으니 가사로써 신표로 삼을 것이며, 대대로 이어받아 서로 전하되, 법은 마음으로써 마음에 전하여 마땅히 스스로 깨치도록 하라."

오조스님은 또 말씀하셨다.

"혜능아, 옛부터 법을 전함에 있어서 목숨은 실날에 매달린 것과 같다. 만약 이 곳에 머물면 사람들이 너를 해칠 것이니, 너는 모름지기 속히 떠나라."

혜능이 가사와 법을 받고 밤중에 떠나려 하니 오조스님께서 몸소 구강역까지 혜능을 전송해 주시며, 떠날 때 문득 오조께서 처분을 내리시되

"너는 가서 노력하라. 법을 가지고 남쪽으로 가되, 삼 년 동안은 이 법을 펴려 하지 말라. 환란이 일어나리라. 뒤에 널리 펴서 미혹한 사람들을 잘 지도하여, 만약 마음이 열리면 너의 깨침과 다름이 없으리라"하셨다.

이에 혜능은 오조스님을 하직하고 곧 떠나서 남쪽으로 갔다.

두 달 가량 되어서 대유령(大庾嶺)에 이르렀는데, 뒤에서 수백 명의 사람들이 쫓아와서 혜능을 해치고 가사와 법을 빼앗고자 하다가 반쯤 와서 다들 돌아간 것을 몰랐었다.

오직 한 스님만이 돌아가지 않았는데 성은 진(陳)이요 이름은 혜명(惠明)이며, 선조는 삼품장군으로, 성품과 행동이 거칠고 포악하여 바로 고갯마루까지 쫓아 올라와서 덮치려 하였다. 혜능이 곧 가사를 돌려주었으나 또한 받으려 하지 않고 "제가 짐짓 멀리 온 것은 법을 구함이요 그 가사는 필요치 않습니다"하였다.

혜능이 고갯마루에서 문득 법을 혜명에게 전하니 혜명이 법문을 듣고 말끝에 마음이 열이었으므로, 혜능은 혜명으로 하여금 "곧 북쪽으로 돌아가서 사람들을 교화하라"고 하였다.

7. 定慧 - 정과 혜

"혜능이 이곳에 와서 머무른 것은 모든 관료·도교인·속인들과 더불어 오랜 전생부터 많은 인연이 있어서이다.

가르침은 옛 성인이 전하신 바요 혜능 스스로 안 것이 아니니, 옛 성인의 가르침 듣기를 원하는 이는 각각 모름지기 마음을 깨끗이(淨心) 하여, 듣고 나서 스스로 미혹함을 없애서 옛 사람들의 깨침과 같기를 바랄지니라."

혜능대사가 말씀하셨다.

"선지식들아, 보리반야(菩提般若)의 지혜는 세상 사람들이 본래부터 스스로 지니고 있는 것이다. 다만 마음이 미혹하기 때문에 능히 스스로 깨치지 못하는 것이다. 그러므로 모름지기 큰 선지식의 지도를 구하여 자기의 성품을 보아라.

선지식들아, 깨치게 되면 곧 지혜를 이루느니라.

선지식들아, 나의 이 법문은 정(定)과 혜(慧)로써 근본을 삼나니, 첫째로 미혹하여 혜와 정이 다르다고 말하지 말라. 정과 혜는 몸이 하나여서 둘이 아니니라. 곧 정은 이 혜의 몸이요 혜는 곧 정의 씀이니(卽定是惠體 卽惠是定用), 곧 혜가 작용할 때 정이 혜에 있고 곧 정이 작용할 때 혜가 정에 있느니라.

선지식들아, 이 뜻은 곧 정·혜를 함께 함이니라(定惠等). 도를 배우는 사람은 짐짓 정을 먼저 하여 혜를 낸다거나 혜를 먼저 하여 정을 낸다고 해서 정과 혜가 각각 다르다고 말하지 말라. 이런 소견을 내는 이는 법(法)에 두 모양(相)이 있는 것이다. 입으로는 착함을 말하면서 마음이 착하지 않으면 혜와 정을 함께 함이 아니요, 마음과 입이 함께 착하여 안팎이 한가지면 정·혜가 곧 함께 함이니라.

스스로 깨쳐 수행함은 입으로 다투는 데 있지 않다. 만약 앞뒤를 다투면 이는 곧 미혹한 사람으로서 이기고 지는 것을 끊지 못함이니, 도리어 법의 아집이 생겨 네 모양(四相)을 버리지 못함이니라.

일행삼매(一行三昧)란 일상시에 가거나 머물거나 앉거나 눕거나(行住坐臥) 항상 곧은 마음(直心)을 행하는 것이다.

<정명경(淨名經)- 유마경>에 말씀하기를 '곧은 마음이 도량이요 곧은 마음이 정토다(直心是道場 直心是淨土)'라고 하였느니라.

마음에 아첨하고 굽은 생각을 가지고 입으로만 법의 곧음을 말하지 말라. 입으로는 일행삼매를 말하면서 곧은 마음으로 행동하지 않으면 부처님 제가가 아니니라. 오직 곧은 마음으로 행동하여 모든 법에 집착하지 않는 것을 일행삼매라고 한다. 그러나 미혹한 사람은 법(法)의 모양에 집착하고 일행삼매에 국집하여 앉아서 움직이지 않는 것(坐不動)이 곧은 마음이라고 하며, 망심(妄心)을 제거하여 마음이 일어나지 않는 것이 일행삼매라고 한다. 만약 이와 같다면 이 법은 무정(無情)과 같은 것이므로 도리어 도를 장애하는 인연이니라.

도(道)는 모름지기 통하여 흘러야 하는 것인데 어찌 도리어 정체할 것인가? 마음이 머물러 있지 않으면 곧 통하여 흐르는 것이요, 머물러 있으면 곧 속박된 것이니라.

만약 앉아서 움직이지 않음이 옳다고 한다면 유마힐이 숲 속에 편안히 앉아 있는 사리불을 꾸짖었던 것은 합당하지 않으니라.

선지식들아, 또한 어떤 사람이 사람들에게 '앉거나 마음을 보고 깨끗함을 보되, 움직이지도 말고 일어나지도 말라'고 가르치고 이것으로써 공부를 삼게 하는 것을 본다. 미혹한 사람은 이것을 깨닫지 못하고 문득 거기에 집착하여 전도됨이 곧 수백 가지이니, 이렇게 도를 가르치는 것은 크게 잘못된 것임을 짐짓 알아야 한다."

"선지식들아, 정과 혜는 무엇과 같은가? 등불과 그 빛과 같으니라. 등불이 있으면 곧 빛이 있고 등불이 없으면 곧 빛이 없으므로 등불은 빛의 몸(體)이요 빛은 등불의 작용(用)이다. 이름은 비록 둘이지만 몸은 둘이 아니다. 이 정·혜의 법도 또한 이와 같으니라."

8. 無念 - 생각이 없음

"선지식들아, 법에는 단박에 깨침(頓)과 점차로 깨침(漸)이 없다. 그러나 사람에 따라 영리하고 우둔함이 있으니, 미혹하면 점차로 계합하고 깨친 이는 단박에 닦느니라. 자기의 본래 마음을 아는 것이 본래의 성품을 보는(見性) 것이다. 깨달으면 원래로 차별이 없으나 깨닫지 못하면 오랜 세월을 윤회하느니라."

"선지식들아, 나의 이 법문은 옛부터 모두가 생각 없음(無念)을 세워 종(宗)을 삼으며 모양 없음(無相)으로 본체(體)를 삼고 머무름 없음(無住)으로 근본(本)을 삼느니라.

어떤 것을 모양이 없다고 하는가?

모양이 없다(無相)고 하는 것은 모양에서 모양을 떠난 것이다. 생각이 없다(無念)고 하는 것은 생각에 있어서 생각하지 않는 것이요, 머무름이 없다(無住)고 하는 것은 사람의 본래 성품이 생각마다 머무르지 않는 것이다. 그러나, 지나간 생각(前念)과 지금의 생각(今念)과 다음의 생각(後念)이 생각생각 서로 이어져 끊어짐이 없나니, 만약 한 생각이 끊어지면 법신(法身)이 곧 육신을 떠나느니라.

순간순간 생각할 때에 모든 법 위에 머무름이 없나니, 만약 한 생각이라도 머무르면 생각마다에 머무는 것이므로 얽매임이라고 부르며 모든 법 위에 순간순간 생각이 머무르지 아니하면 곧 얽매임이 없는 것이다. 그러므로 머무름이 없는 것으로 근본을 삼느니라.

선지식들아, 밖으로 모든 모양(相)을 여의는 것이 모양이 없는 것이다. 오로지 모양을 여의기만 하면 자성의 본체는 청정한 것이다. 그러므로 모양이 없는 것으로 본체를 삼느니라.

모든 경계에 물들지 않는 것을 생각이 없는 것(無念)이라고 하나니, 자기의 생각 위에서 경계(境界)를 떠나고 법(法)에 대하여 생각이 나지 않는 것이니라. 백 가지 사물을 생각하지 않고서 생각을 모두 제거하지 말라. 한 생각 끊어지면 곧 다른 곳에서 남(生)을 받게 되느니라.

도를 배우는 이는 마음을 써서 법의 뜻을 쉬도록 하라. 자기의 잘못은 그렇다 하더라도 다시 다른 사람에게 귄하겠는가. 미혹하여 스스로 알지 못하고 또한 경전의 법을 비방하나니, 그르므로 생각 없음을 세워 종을 삼느니라(無念爲宗).

미혹한 사람은 경계 위에 생각을 두고 생각 위에 곧 삿된 견해를 일으키므로 그것을 반연하여 모든 번뇌와 망령된 생각이 이로부터 생기느니라.

그러므로 이 가르침의 문은 무념을 세워 종을 삼느니라. 세상 사람이 견해를 여의고 생각을 일으키지 않아서, 만약 생각함이 없으면 생각 없음도 또한 서지 않느니라.

없다 함은 무엇이 없다는 것이고 생각함이란 무엇을 생각하는 것인가?

없다 함은 두 모양(二相)의 모든 번뇌를 떠난 것이고, 생각함은 진여(眞如)의 본성을 생각하는 것으로서, 진여는 생각의 본체(體)요 생각은 진여의 작용(用)이니라. 그러므로 자기의 성품이 생각을 일으켜 비록 보고 듣고 느끼고 아나, 일만 경계에 물들지 않아서 항상 자재(自在)하느니라. <유마경>에 말씀하시기를 '밖으로 능히 모든 법의 모양을 잘 분별하나 안으로 첫째 뜻(第一義)에 있어서 움직이지 않는다'하였느니라."

9. 坐禪 좌선

"선지식들아, 이 법문 중의 좌선(坐禪)은 원래 마음에 집착하지 않고 또한 깨끗함에도 집착하지 않느니라 또한 움직이지 않음도 말하지 않나니, 만약 마음을 본다고 말한다면, 마음은 원래 허망한 것이며 허망함이 허깨비와 같은 까닭에 볼 것이 없느니라. 만약 깨끗함(淨)을 본다고 말한다면 사람의 성품은 본래 깨끗함(淨)에도 허망한 생각으로 진여(眞如)가 덮인 것이므로 허망한 생각을 여의면 성품은 본래대로 깨끗하느니라. 자기의 성품이 본래 깨끗함은 보지 아니하고 마음을 일으켜 깨끗함을 보면 도리어 깨끗하다고 하는 망상이 생기느니라.

망상은 처소가 없다(忘無處所). 그러므로 본다고 하는 것이 도리어 허망된 것임을 알라. 깨끗함은 모양이 없거늘, 도리어 깨끗한 모양을 세워서 이것을 공부라고 말하면 이러한 소견을 내는 이는 자기의 본래 성품을 가로막아 도리어 깨끗함에 묶이게 되느니라. 만약 움직이지 않는 이가 모든 사람의 허물을 보지 않는다면 이는 자성이 움직이지 않는 것이다. 미혹한 사람은 자기의 몸은 움직이지 아니하나 입만 열면 곧 사람들의 옳고 그름을 말하나니, 도(道)와는 어긋나 등지는 것이니라. 마음을 보고 깨끗함을 본다고 하는 것은 도리어 도를 가로막는 인연이니라.

이제 너희들에게 말하나니, 이 법문 가운데 어떤 것을 좌선(坐禪)이라 하는가?

이 법문 가운데는 일체 걸림이 없어서, 밖으로 모든 경계 위에 생각이 일어나지 않는 것이 앉음(坐)이며, 안으로 본래 성품을 보아 어지럽지 않은 것이 선(禪)이니라.

어떤 것을 선정(禪定)이라 하는가?

밖으로 모양을 떠남이 선(禪)이요 안으로 어지럽지 않음이 정(定)이다. 설사 밖으로 모양이 있어도 안으로 성품이 어지럽지 않으면 본래대로 스스로 깨끗하고 스스로 정(定)이니라. 그러나 다만 경계에 부딪침으로 말미암아 부딪쳐 곧 어지럽게 되나니, 모양을 떠나 어지럽지 않은 것이 곧 정(定)이니라. 밖으로 모양을 떠나는 것이 곧 선(禪)이요 안으로 어지럽지 않은 것이 곧 정(定)이니, 밖으로 선(禪)하고 안으로 정(定)하므로 선정(禪定)이라고 이름하느니라.

<유마경>에 말씀하기를 '즉시에 활연히 깨쳐 본래 마음을 도로 찾는다'하였고, <보살계>에 말씀하기를 '본래 근원인 자성(自性)이 깨끗하다'고 하였느니라. 선지식들아, 자기의 성품이 스스로 깨끗함을 보아라. 스스로 닦아서 스스로 지음(自修自作)이 자기 성품인 법신(法身)이며, 스스로 행함(自行)이 부처님의 행위(佛行)이며, 스스로 짓고 스스로 이룸이 부처님의 도이니라(自作自成佛道)."

10. 三身 - 세 몸

"선지식들아, 모두 모름지기 자기의 몸으로 모양 없는 계(無相戒)를 받되, 다 함께 혜능의 입을 따라 말하라. 선지식들로 하여금 자기의 삼신불(三身佛)을 보게 하리라. '나의 색신(自色身)의 청정 법신불(法身佛)에 귀의하오며, 나의 색신의 천백억 화신불(化身佛)에 귀의하오며, 나의 색신의 당래원만 보신불(報身佛)에 귀의합니다'하라.(이상을 세 번 한다)

색신(色身)은 집이므로 귀의한다고 말할 수 없다. 앞의 세 몸은 자기의 법성 속에 있고 세상 사람이 다 가진 것이다. 그러나 미혹하여 보지 못하고 밖으로 세 몸의 부처를 찾고 자기 색신 속의 세 성품의 부처는 보지 못하느니라.

선지식들은 들어라. 선지식들에게 말하여 선지식들로 하여금 자기의 색신에 있는 자기의 법성(法性)이 세 몸의 부처를 가졌음을 보게 하리라.

이 세 몸의 부처는 자성으로부터 생긴다. 어떤 것을 깨끗한 법신(法身)의 부처라고 하는가?

선지식들아, 세상 사람의 성품은 본래 스스로 깨끗하여 만 가지 법이 자기의 성품에 있다. 그러므로 모든 악한 일을 생각하면 곧 악을 행하고, 모든 착한 일을 생각하면 문득 착한 행동을 닦는 것이다. 이와 같이 모든 법이 다 자성 속에 있어서 자성은 항상 깨끗함을 알라.

해와 달은 항상 밝으나 다만 구름이 덮이면 위는 밝고 아래는 어두워서 일월성신을 보지 못한다. 그러다가 홀연히 지혜의 바람이 불어 구름과 안개를 다 걷어 버리면 삼라만상이 일시에 모두 나타나느니라.

세상 사람의 자성이 깨끗함도 맑은 하늘과 같아서, 혜(慧)는 해와 같고 지(智)는 달과 같다. 지혜는 항상 밝되 밖으로 경계에 집착하여 망념의 뜬구름이 덮여 자성이 밝지 못한 뿐이다. 그러므로 선지식이 참 법문을 열어 주어 미망을 불어 물리쳐 버리면 안팎이 밝아 사무쳐 자기의 성품 가운데 만법이 다 나타나나니, 모든 법에 자재한 성품을 청정법신이라 이름하느니라.

스스로 돌아가 의지함(自歸依)이란, 착하지 못한 행동을 없애는 것이며, 이것을 이름하여 돌아가 의지함이라 하느니라.

어떤 것을 천백억 화신불(化身佛)이라고 하는가?

생각하지 않으면 자성은 곧 비어 고요(空寂)하지만 생각하면 이는 곧 스스로 변화한다. 그러므로 악한 법을 생각하면 변화하여 지옥이 되고 착한 법을 생각하면 변화하여 천당이 되고 독과 해침은 변화하여 축생이 되고 자비는 변화하여 보살이 되며, 지혜는 변화하여 윗 세계가 되고 우치함은 변화하여 아랫 나라가 된다. 이같이 자성의 변화가 매우 많거늘, 미혹한 사람은 스스로 알아보지를 못한다.

한 생각이 착하면 지혜가 곧 생기나니, 이것을 이름하여 자성(自性)의 화신(化身)이라 하니라.

어떤 것을 원만한 보신불(報身佛)이라고 하는가?

한 등불이 능히 천년의 어둠을 없애고 한 지혜가 능히 만년의 어리석음을 없애나니, 과거를 생각하지 말고 항상 미래만을 생각하라. 항상 미래의 생각이 착한 것을 이름하여 보신이라고 하느니라.

한 생각의 악한 과보는 천년의 착함을 물리쳐 그치게 하고 한 생각의 착한 과보는 천년의 악을 물리쳐 없애나니, 비롯함이 없는 때로부터 미래의 생각이 착함을 보신이라고 이름하느니라.

11. 四願 - 네 가지 원

"이제 이미 스스로 삼신불(三身佛)에 귀의하여 마쳤으니, 선지식들과 더불어 네 가지 넓고 큰 원을 발하리라(發四弘大願). 선지식들아, 다 함께 혜능을 따라 말하라.

衆生無邊誓願度

무량한 중생 다 제도하기를 서원합니다.

煩惱無邊誓願斷

무량한 번뇌 다 끊기를 서원합니다.

法門無邊誓願學

무량한 법문 다 배우기를 서원합니다.

無上佛道誓願成

위없는 불도 모두 이루기를 서원합니다.

선지식들아,

무량한 중생을 맹세코 다 제도한다 함은 혜능이 선지식들을 제도하는 것이 아니라, 마음속의 중생을 각기 자기의 몸에 있는 자기의 성품으로 스스로 제도하는 것이니라. 어떤 것을 자기의 성품으로 스스로 제도한다고 하는가?

자기 육신 속의 삿된 견해와 번뇌와 어리석음과 미망에 본래의 깨달음의 성품을 스스로 가지고 있으므로 바른 생각으로 제도하는 것이니라.

이미 바른 생각인 반야의 지혜(般若智)를 깨쳐서 어리석음과 미망을 없애 버리면 중생들 저마다 스스로 제도한 것이니라. 삿됨(邪)이 오면 바름(正)으로 제도하고 미혹함(迷)이 오면 깨침(悟)으로 제도하고, 어리석음(愚)이 오면 지혜(智)로 제도하고 악함(惡)이 오면 착함(善)으로 제도하며 번뇌(煩惱)가 오면 보리(菩提)로 제도하나니, 이렇게 제도함을 진실한 제도(眞度)라고 하느니라.

무량한 번뇌를 맹세코 다 끊는다 함은 자기의 마음에 있는 허망(虛妄)함을 제거하는 것이다.

무량한 법문을 맹세코 다 배운다 함은 위없는 바른 법(無上正法)을 배우는 것이다.

위없는 불도를 맹세코 이룬다 함은 항상 마음을 낮추는 행동(下心行)으로 일체를 공경하며 미혹한 집착을 멀리 여의고, 깨달아 반야가 생겨 미망함을 없애는 것이다. 곧 스스로 깨쳐 불도를 이루어 맹세코 바라는 힘(誓願力)을 행하는 것이니라."

12. 懺悔 참회

"지금 이미 사홍서원 세우기를 마쳤으니 선지식들에게 '무상참회(無相懺悔)'를 주어서 삼세(三世)의 죄장(罪障)을 없애게 하리라."

대사께서 말씀하셨다.

"선지식들아, 과거의 생각과 미래의 생각과 현재의 생각이 생각마다 우치와 미혹에 물들지 않고, 지난날의 나쁜 행동을 일시에 영원히 끊어서 자기의 성품에서 없애 버리면 이것이 곧 참회(懺悔)니라. 과거의 생각과 미래의 생각과 현재의 생각이 생각마다 어리석음에 물들지 않고 지난 날의 거짓과 속이는 마음을 없애도록 하라. 영원히 끊음을 이름하여 자성의 참회(自性懺)라고 한다. 과거의 생각, 미래의 생각과 현재의 생각이 생각마다 질투에 물들지 않아서 지난날의 질투하는 마음도 없애도록 하라. 자기의 성품에서 만약 없애 버리면 이것이 곧 참회이니라."

"선지식들아, 무엇을 이름하여 참회(懺悔)라고 하는가?

참(懺)이라고 하는 것은 종신토록 잘못을 짓지 않는 것이요, 회(悔)라고 하는 것은 과거의 잘못을 아는 것이다. 나쁜 죄업을 항상 마음에서 버리지 않으면 모든 부처님 앞에서 입으로 말하여도 이익이 없느니라. 나의 이 법문 가운데는 영원히 끊어서 짓지 않음을 이름하여 참회라 하느니라."

13. 三歸 세 가지 귀의

"지금 이미 참회하기를 마쳤으니 선지식들을 위하여 '무상삼귀의계(無相三歸依戒)'를 주리라."

대사께서 말씀하셨다.

"선지식들아, '깨달음의 양족존(覺兩足尊)께 귀의하오며, 바름의 이욕존(正離欲尊)께 귀의하오며, 깨끗함의 중중존(淨衆中尊)께 귀의합니다.

지금 이후로는 부처님을 스승으로 삼고 다시는 삿되고 미혹한 외도에게 귀의하지 않겠사오니, 바라건대 자성(自性)의 삼보께서는 자비로써 증명하소서'하라.

선지식들아, 혜능이 선지식들에게 권하여 자성의 삼보에게 귀의하게 하나니, 부처란 깨달음(覺)이요 법이란 바름(正)이며 승이란 깨끗함(淨)이니라.

자기의 마음이 깨달음에 귀의하여 삿되고 미혹이 나지 않고, 적은 욕심으로 넉넉한 줄을 알아(小欲知足) 재물(財)을 떠나고 색(色)을 떠나는 것을 양족존(兩足尊)이라고 한다.

자기의 마음이 바름으로 돌아가 생각마다 삿되지 않으므로 곧 애착이 없나니, 애착이 없는 것을 이욕존(離欲尊)이라고 한다. 자기의 마음이 깨끗함으로 돌아가 모든 번뇌와 망념이 비록 자성에 있어도 자성이 그것에 물들지 않는 것을 중중존(衆中尊)이라고 하느니라. 범부는 이것을 알지 못하고 날이면 날마다 삼귀의계를 받는다. 그러나 만약 부처님에게 귀의한다고 말한다면 부처가 어느 곳에 있으며 만약 부처를 보지 못한다면 곧 귀의할 바가 없느니라. 이미 귀의할 바가 없으면 그 말이란 도리어 허망될 뿐이니라.

선지식들아, 각각 스스로 관찰하여 그릇되게 마음을 쓰지 말라. 경의 말씀 가운데 '오직 스스로의 부처님께 귀의한다(只卽言自歸依佛:화엄경 정행품)'하였고 다른 부처에게 귀의한다고 말하지 않았으니, 자기의 성품에 귀의하지 아니하면 돌아갈 바가 없느니라."

14. 性空 - 성품이 빔

"지금 이미 삼보에게 스스로 귀의하여 모두들 지극한 마음들일 것이니 선지식들을 위하여 마하반야바라밀법을 설하리라.

선지식들아, 비록 마하반야바라밀법을 생각은 하나 알지 못하므로 혜능이 설명하여 주리니, 각각 잘 들어라.

마하반야바라밀이란 서쪽 나라의 범어이다. 당나라 말로는 '큰 지혜로 저 언덕에 이른다(大智惠彼岸到)'는 뜻이니라. 이 법은 모름지기 실행할 것이요, 입으로 외는 데 있지 않다. 입으로 외고 실행하지 않으면 꼭두각시와 같고 허깨비와 같으나, 닦고 행하는 이는 법신과 부처와 같으니라.

어떤 것을 마하라고 하는가?

마하(摩訶)란 큰 것이다. 마음의 한량이 넓고 커서 허공과 같으나 빈 마음으로 앉아 있지 말라. 곧 무기공(無記空)에 떨어지느니라.

허공은 능히 일월성신(一月星辰)과 산하대지(山河大地)와 모든 초목과 악한 사람과 착한 사람과 악한 법과 착한 법과 천당과 지옥을 그 안에 다 포함하고 있다. 세상 사람의 자성이 빈 것도 또한 이와 같으니라.

자성이 만법(萬法)을 포함하는 것이 곧 큰 것이며 만법 모두가 다 자성인 것이다. 모든 사람과 사람 아닌 것과 악함과 착함과 악한 법과 착한 법을 보되, 모두 다 버리지도 않고 그에 물들지도 아니하여 마치 허공과 같으므로 크다고 하나니, 이것이 곧 큰 실행(摩訶行)이니라.

미혹한 사람은 입으로 외고 지혜 있는 이는 마음으로 행하느니라. 또 미혹한 사람은 마음을 비워 생각하지 않는 것을 크다고 하나, 이도 또한 옳지 않으니라.

마음의 한량이 넓고 크다고 하여도, 행하지 않으면 곧 작은 것이다. 입으로만 공연히 말하면서 이 행을 닦지 아니하면 나의 제자가 아니니라."

15. 般若 반야

"어떤 것을 반야(般若)라고 하는가?

반야는 지혜이다. 모든 때에 있어서 생각마다 어리석지 않고 항상 지혜를 행하는 것을 곧 반야행(般若行)이라고 하느니라.

한 생각이 어리석으면 곧 반야가 끊기고 한 생각이 지혜로우면 곧 반야가 나거늘, 마음속은 항상 어리석으면서 '나는 닦는다'고 스스로 말하느니라.

반야는 형상이 없나니, 지혜의 성품이 바로 그것이니라.

어떤 것을 바라밀(波羅密)이라고 하는가?

이는 서쪽 나라의 범음으로 '저 언덕에 이른다(彼岸到)'는 뜻이니라.

뜻을 알면 생멸을 떠난다. 경계에 집착하면 생멸이 일어나서 물에 파랑이 있음과 같나니, 이는 곧 이 언덕(此岸)이요, 경계를 떠나면 생멸이 없어서 물이 끊이지 않고 항상 흐름과 같나니, 곧 저 억덕(彼岸)에 이른다고 이름하며, 그러므로 바라밀이라고 이름하느니라.

미혹한 사람은 입으로 외고 지혜로운 이는 마음으로 행한다. 생각할 때 망상이 있으면 그 망상이 있는 것은 곧 진실로 있는 것이 아니다.

생각 생각마다 행한다면 이것을 진실이 있다고 하느니라.

이 법을 깨친 이는 반야의 법을 깨친 것이며 반야의 행을 닦는 것이다. 닦지 않으면 곧 범부요 한 생각 수행하면 법신과 부처와 같으니라.

선지식들아, 번뇌가 곧 보리니(卽煩惱是菩提), 앞생각을 붙잡아 미혹하면 곧 범부요 뒷생각에 깨달으면 곧 부처이니라.

선지식들아, 마하반야바라밀은 가장 높고 가장 으뜸이며 제일이라, 머무름도 없고 가고 옴도 없다. 삼세의 모든 부처님이 이 가운데로부터 나와 큰 지혜로써 저 언덕에 이르러 오음(五陰)의 번뇌와 진로(塵勞)를 쳐부수나니, 가장 높고 가장 으뜸이며 제일이니라.

가장 으뜸임을 찬탄하여 최상승 법을 수행하면 결정코 성불하여, 감도 없고 머무름도 없으며 내왕 또한 없나니, 이는 정(定)과 혜(慧)가 함께 하여 일체법에 물들지 않음이다. 삼세의 모든 부처님이 이 가운데서 삼독을 변하게 하여 계·정·혜(戒定惠)로 삼느니라.

선지식들아, 나의 이 법문은 팔만 사천의 지혜를 좇느니라. 무엇 때문인가?

세상에 팔만 사천의 진로(塵勞)가 있기 때문이다. 만약 진로가 없으면 반야가 항상 있어서 자성을 떠나지 않느니라. 이 법을 깨친 이는 곧 무념(無念)이니라.

기억과 집착이 없어서 거짓되고 허망함을 일으키지 않나니 이것이 곧 진여(眞如)의 성품이다.

지혜로써 보고 비추어 모든 법을 취하지도 아니하고 버리지도 않나니, 곧 자성을 보아 부처님 도를 이루느니라."

16. 根機 근기

"선지식들아, 만약 매우 깊은 법의 세계(法界)에 들고자 하고 반야삼매(般若三昧)에 들고자 하는 사람은 바르게 반야바라밀의 행을 닦을 것이며 오로지 <금강반야바라밀경> 한 권말 지니고 읽으면 곧 자성을 보아 반야삼매에 들어가느니라.

이 사람의 공덕이 한량없음을 마땅히 알아야 한다고 경에서 분명히 찬탄하였으니, 능히 다 갖추어 설명하지 못하느니라.

이것은 최상승법(最上乘法)으로서 큰 지혜와 높은 근기의 사람을 위하여 설한 것이다. 만약 근기와 지혜가 작은 사람이 이 법을 들으면 마음에 믿음이 나지 않나니, 무엇 때문인가?

비유하면 마치 큰 용이 큰비를 내리는 것과 같다. 염부제(閻浮提)에 비가 내리면 풀잎이 떠다니듯 하고, 만약 큰비가 큰 바다에 내리면 불지도 않고 줄지도 않는 것과 같으니라.

대승의 사람은 <금강경> 설하는 것을 들으면 마음이 열려 깨치고 안다. 그러므로 본래 성품이 스스로 반야의 지혜를 지니고 있어서 스스로 지혜로써 보고 비추어(觀照)서 문자를 빌리지 않음을 알라.

비유컨대, 그 빗물이 하늘에 있는 것이 아님과 같다. 원래 용왕이 강과 바다 가운데서 이 물을 몸으로 이끌어 모든 중생과 모든 초목과 모든 유정과 무정을 다 윤택하게 하고, 그 모든 물의 여러 흐름이 다시 큰 바다에 들어가고 바다는 모든 물을 받아들여 한 몸으로 합쳐지는 것과 같나니, 중생의 본래 성품인 반야의 지혜도 또한 이와 같으니라.

근기가 작은 사람은 단박에 깨치는 이 가르침(頓敎)을 들으면 마치 근성이 작은 대지의 초목이 큰비를 맞고 모두 다 저절로 거꾸러져서 자라지 못함과 같나니, 작은 근기의 사람도 또한 이와 같으니라.

반야의 지혜가 있는 점은 큰 지혜를 가진 사람과 또한 차별이 없거늘, 무슨 까닭으로 법을 듣고도 곧 깨치지 못하는가?

삿된 소견(邪見)의 장애가 무겁고 번뇌의 뿌리가 깊기 때문이다. 마치 큰 구름이 해를 가려, 바람이 불지 않으면 해가 능히 나타나지 못하는 것과 같다. 반야의 지혜도 또한 크고 작음이 없으나 모든 중생이 스스로 미혹한 마음이 있어서 밖으로 닦아 부처를 찾으므로 자기의 성품을 깨닫지 못하느니라.

그러나 이같이 근기가 작은 사람일지라도 단박에 깨치는 가르침(頓敎)을 듣고 밖으로 닦는 것을 믿지 아니하고, 오직 자기의 마음에서 자기의 본성으로 하여금 항상 바른 견해(正見)를 일으키면 번뇌, 진로(塵勞)의 중생이 모두 다 당장에 깨치느니라. 마치 큰 바다가 모든 물의 흐름을 받아들여서 작은 물과 큰물이 합하여 한 몸이 되는 것과 같으니라.

곧 자성을 보면 안팎에 머물지 아니하며 오고감에 자유로워 집착하는 마음을 능히 없애어 통달하여 거리낌이 없나니, 마음으로 이 행을 닦으면 곧 <반야바라밀>과 더불어 본래 차별이 없느니라."

17. 見性 - 견성

"모든 경서(經書) 및 문자와 소승(小乘)과 대승(大乘)과 십이부(十二部)의 경전이 다 사람으로 말미암아 있게 되었나니, 지혜의 성품에 연유한 까닭으로 능히 세운 것이니라. 만약 내가 없다면 지혜 있는 사람과 모든 만법이 본래 없을 것이다. 그러므로 만법이 본래 사람으로 말미암아 일어난 것이요, 일체 경서가 사람으로 말미암아 '있음'을 말한 것임을 알아야 하느니라.

사람가운데는 어리석은 이도 있고 지혜로운 이도 있기 때문에, 어리석으면 작은 사람이 되고 지혜로우면 큰 사람이 되느니라.

미혹한 사람은 지혜 있는 이에게 묻고 지혜 있는 사람은 어리석은 사람을 위하여 법을 설하여 어리석은 이로 하여금 깨쳐서 알아 마음이 열리게 한다. 미혹한 사람이 만약 깨쳐서 마음이 열리면 큰 지혜 가진 사람과 더불어 차별이 없느니라.

그러므로 알라. 미혹한 사람은 지혜 있는 이에게 묻고 지혜 있는 사람은 어리석은 사람을 위하여 법을 설하여 어리석은 이로 하여금 깨쳐서 알아 마음이 열리게 한다. 미혹한 사람이 만약 깨쳐서 마음이 열리면 큰 지혜 가진 사람과 더불어 차별이 없느니라.

그러므로 알라. 깨치지 못하면 부처가 곧 중생이요 한 생각 깨치면 중생이 곧 부처니라. 그러므로 알라. 모든 만법이 다 자기의 몸과 마음 가운데 있느니라. 그럼에도 어찌 자기의 마음을 좇아서 진여(眞如)의 본성(本性)을 단박에 나타내지 못하는가?

<보살계경>에 말씀하기를 '나의 본래 근원인 자성이 청정하다'고 하였다. 마음을 알아 자성을 보면 스스로 부처의 도를 성취하나니, 당장 활연히 깨쳐서 본래의 마음을 도로 찾느니라."

18. 頓悟 - 단박에 깨침

"선지식들아, 나는 오조 홍인(弘忍)화상의 회하에서 한 번 듣자 말끝(言下)에 크게 깨쳐 진여(眞如)의 본래 성품을 단박에 보았느니라(頓見眞如本性). 이러므로 이 가르침의 법을 뒷세상에 유행시켜 도를 배우는 이로 하여금 보리(菩提)를 단박에 깨쳐서 각기 스스로 마음을 보아 자기의 성품을 단박 깨치게(頓悟) 하는 것이다.

만약 능히 스스로 깨치지 못하는 이는 모름지기 큰 선지식을 찾아서 지도를 받아 자성을 볼 것이니라.

어떤 것을 큰 선지식이라고 하는가?

최상승법(最上乘法)이 바른 길을 곧게 가리키는 것임을 아는 것이 큰 선지식이며 큰 인연(因緣)이다. 이는 이른바 교화하고 지도하여 부처를 보게 하는 것이니, 모든 착한 법이 다 선지식으로 말미암아 능히 일어나느니라.

그러므로 삼세의 모든 부처님과 십이부의 경전들이 사람의 성품 가운데 본래부터 스스로 갖추어져 있다고 말할지라도, 능히 자성을 깨치지 못하면 모름지기 선지식의 지도를 받아서 자성을 볼지니라.

만약 스스로 깨친 이라면 밖으로 선지식에 의지하지 않는다. 밖으로 선지식을 구하여 해탈 얻기를 바란다면 옳지 않다. 자기 마음속의 선지식을 알면 곧 해탈을 얻느니라.

만약 자기의 마음이 삿되고 미혹하여 망념으로 전도되면 밖의 선지식이 가르쳐 준다 하여도 스스로 깨치지 못할 것이니, 마땅히 반야의 관조(觀照)를 일으키라. 잠깐 사이에 망념이 다 없어질 것이니 이것이 곧 자기의 참 선지식이다. 한 번 깨침에 곧 부처를 아느니라.

자성의 마음자리가 지혜로써 관조하여 안팎이 사무쳐 밝으면 자기의 본래 마음을 알고 만약 본래 마음을 알면 이것이 곧 해탈이며, 이미 해탈을 얻으면 이것이 곧 반야삼매(般若三昧)며, 반야삼매를 깨치면 이것이 곧 무념(無念)이니라.

어떤 것을 무념이라고 하는가?

무념이란 모든 법을 보되 그 모든 법에 집착하지 않으며, 모든 곳에 두루 하되 그 모든 곳에 집착치 않고 항상 자기의 성품을 깨끗이 하여 여섯 도적들(六賊)로 하여금 여섯 문으로 달려나가게 하나 육진(六塵) 속을 떠나지도 않고 물들지도 않아서 오고감에 자유로운 것이다.

이것이 곧 반야삼매이며 자재해탈(自在解脫)인 무념행(無念行)이라고 이름하느니라.

온갖 사물을 생각하지 않음으로써 항상 생각이 끊어지도록 하지 말라. 이는 곧 법에 묶임이니 곧 변견(邊見)이라고 하느니라.

무념법을 깨친 이는 만법에 다 통달하고, 무념법을 깨친 이는 모든 부처의 경계를 보며, 무념의 돈법(頓法)을 깨친 이는 부처의 지위에 이르느니라.

19. 滅罪 - 죄를 없앰

"선지식들아, 뒷세상에 나의 법을 얻는 이는 항상 나의 법신이 너희의 좌우를 떠나지 않음을 보리라.

선지식들아, 이 돈교(頓敎)의 법문을 가지고 같이 보고 같이 행하여(同見同行) 소원을 세워 받아 지니되 부처님 섬기듯이 함으로써, 종신토록 받아 지녀 물러나지 않는 사람은 성인의 지위에 들어가고자 하느니라.

그러나 전하고 받을 때에는 모름지기 예로부터 말없이 법을 부촉하여 큰 서원을 세워서 보리에서 물러나지 않으면, 곧 모름지기 분부(分付)한 것이니라.

만약 견해가 같지 않거나 뜻과 원이 없다면 곳곳마다 망령되이 선전하여 저 앞사람을 손상케 하지 말라. 마침내 이익이 없느니라.

만약 만나는 사람이 알지 못하여 이 법문을 업신여기면 백겁 만겁 천생토록 부처의 종자를 끊게 되리라."

대사께서 말씀하셨다.

"선지식들아, 나의 '모양 없는 게송(無相頌)'을 들어라. 너희 미혹한 사람들의 죄를 없앨 것이니 또한 '죄를 없애는 게송(滅罪頌)'이라고 하느니라."

게송에 말씀하셨다.

어리석은 사람은 복은 닦고 도는 닦지 않으면서

복을 닦음이 곧 도라고 말한다.

보시 공양하는 복이 끝이 없으나

마음 속 삼업(三業)은 원래대로 남아 있도다.

만약 복을 닦아 죄를 없애고자 하여도

뒷세상에 복은 얻으나 죄가 따르지 않으리요.

만약 마음속에서 죄의 반연 없앨 줄 안다면

저마다 자기 성품 속의 참된 참회(懺悔)니라.

만약 대승의 참된 참회를 깨치면

삿됨을 없애고 바름을 행하여 죄 없어지리.

도를 배우는 사람이 능히 스스로 보면

곧 깨친 사람과 더불어 같도다.

오조께서 이 단박 깨치는 가르침을 전하심은

배우는 사람이 같은 한 몸 되기를 바라서이다.

만약 장차 본래의 몸을 찾고자 한다면

삼독의 나쁜 인연을 마음속에서 씻어 버려라.

힘써 도를 닦아 유유히 지내지 말라.

어느덧 헛되이 지나 한세상 끝나리니

만약 대승의 단박 깨치는 법을 만났거든

정성들여 합장하고 지극한 마음으로 구하라.

대사께서 법을 설하여 마치시니, 위사군(韋使君)과 관료와 스님들도 도교인과 속인들의 찬탄하는 말이 끊기지 않고 '예전에 듣지 못한 것이다'라고 하였다.

20. 功德 - 공덕[편집]

위사군이 예배하고 스스로 말하였다.

"큰스님께서 법을 설하심은 실로 부사의 합니다. 제자가 일찍이 조금한 의심이 있어서 큰스님께 여쭙고자 하오니, 바라건대 큰스님께서는 대자대비로 제자를 위하여 말씀하여 주소서."

육조대사께서 말씀하셨다.

"의심이 있거든 물으라. 어찌 두 번 세 번 물을 필요가 있겠는가."

위사군이 물었다.

"대사께서 설하신 법은 서쪽 나라에서 오신 제일조 달마조사의 종지(宗旨)가 아닙니까?"

대사께서 말씀하셨다.

"그렇다."

"제자가 들자오니 달마대사께서 양무제를 교화하실 때, 양무제가 달마대사께 묻기를, '짐이 한평생 동안 절을 짓고 보시를 하며 공양을 올렸는데 공덕(功德)이 있습니까?'라고 하자, 달마대사께서 '전혀 공덕이 없습니다(無功德)'라고 대답하시니. 무제는 불쾌하게 여겨 마침내 달마를 나라 밖으로 내보내었다고 하는데 이 말을 잘 알지 못하겠습니다. 청컨대 큰스님께서는 말씀해 주십시오."

육조대사께서 말씀하셨다.

"실로 공덕이 없으니, 사군은 달마대사의 말씀을 의심하지 말라. 무제가 삿된 길에 집착하여 바른 법을 모른 것이니라."

위사군이 물었다.

"어찌하여 공덕이 없습니까?"

육조대사께서 말씀하셨다.

"절을 짓고 보시하며 공양을 올리는 것은 다만 복을 닦는 것이다. 복을 공덕이라고 하지는 말라. 공덕은 법신(法身)에 있고 복밭(福田)에 있지 않으니라.

자기의 법성(法性)에 공덕이 있나니, 견성(見性)이 곧 공(功)이요, 평등하고 곧음이 곧 덕(德)이니라. 안으로 불성을 보고 밖으로 공경하라(內見佛性 外行恭敬). 만약 모든 사람을 경멸하고 아상(我相)을 끊지 못하면 곧 스스로 공덕이 없고 자성은 허망하여 법신에 공덕이 없느니라.

생각마다 덕을 행하고 마음이 평등하여 곧으면 공덕이 곧 가볍지 않으니라. 그러므로 항상 공경하고 스스로 몸을 닦는 것이 곧 공(功)이요, 스스로 마음을 닦는 것이 곧 덕(德)이니라. 공덕은 자기의 마음으로 짓는 것이다. 이같이 복과 공덕이 다르거늘 무제가 바른 이치를 알지 못한 것이요, 달마대사께 허물 있는 것이 아니니라."

21. 西方 - 서방극락

위사군이 예배하고 또 물었다.

"제자가 보오니 스님과 도교인과 속인들이 항상 아미타불을 생각하면서 서쪽 나라(西方)에 가서 나기를 바랍니다. 청컨대 큰스님께서는 말씀해 주십시오. 저기에 날 수가 있습니까? 바라건대 의심을 풀어 주소서."

대사께서 말씀하셨다.

"사군은 들어라. 혜능이 말하여 주리라. 세존께서 사위국에 계시면서 서방정토에로 인도하여 교화해 말씀하셨느니라. 경에 분명히 말씀하기를 '여기서 멀지 않다(去此不遠)'고 하였다. 다만 낮은 근기의 사람을 위하여 멀다 하고, 가깝다고 말하는 것은 다만 지혜가 높은 사람 때문이니라.

사람에는 자연히 두 가지가 있으나, 법은 그렇지 않다. 미혹함과 깨달음이 달라서 견해에 더디고 바름이 있을 뿐이다. 미혹한 사람은 염불하여 저속에 나려고 하지만 깨친 사람은 스스로 그 마음을 깨끗이 한다. 그러므로 부처님께서 '그 마음이 깨끗함을 따라서 부처의 땅도 깨끗하다(隨其心淨 則佛淨土)'고 말씀하셨느니라.

사군아, 동쪽 사람일지라도 다만 마음이 깨끗하면 죄가 없고, 서쪽 사람일지라도 마음이 깨끗하지 않으면 허물이 있느니라. 미혹한 사람은 가서 나기를 원하나(願生) 동방과 서방은 사람이 있는 곳으로는 다 한가지니라.

다만 마음에 깨끗치 않음이 없으면 서방정토가 여기서 멀지 않고, 마음에 깨끗치 아니한 생각이 일어나면 염불하여 왕생하고자 하여도 이르기 어렵느니라. 십악(十惡)을 제거하면 곧 십만 리를 가고, 팔사(八邪)가 없으면 곧 팔천 리를 지난 것이다. 다만 곧은 마음을 행하면 도달하는 것은 손가락 퉁기는 것과 같으니라.

사군아, 다만 십선(十善)을 행하라. 어찌 새삼스럽게 왕생하기를 바랄 것인가. 십악(十惡)의 마음을 끊지 못하면 어느 부처가 와서 맞이하겠는가.

만약 남이 없는 돈법(無生頓法)을 깨치면 서방정토를 찰나에 볼 것이요, 만약 돈교의 큰 가르침을 깨치지 못하면 염불을 하여도 왕생할 길이 멀거니, 어떻게 도달하겠는가."

육조께서 말씀하셨다.

"혜능이 사군을 위하여 서쪽 나라를 찰나 사이에 옮겨 눈앞에 바로 보게 하리니 사군은 보기를 바라는가?"

위사군이 예배하며 말하였다.

"만약 여기서 볼 수 있다면 하필 가서 나겠습니까. 원컨대 스님께서 자비로써 서쪽 나라를 보여 주시면 매우 좋겠습니다."

대사께서 말씀하셨다.

"문득 서쪽 나라를 보아 의심이 없을 터이니 당장 흩어져라."

대중들이 놀라 무슨 일인지 영문을 모르자 대사께서 말씀하셨다.

"대중은 정신 차리고 들어라. 세상 사람의 자기 색신(色身)은 성(城)이요 눈·귀·코·혀·몸(眼耳鼻舌身)은 곧 성의 문(門)이니 밖으로 다섯 문이 있고 안으로 뜻(意)의 문이 있다. 마음은 곧 땅이요 성품은 곧 왕이니 성품이 있으면 왕이 있고 성품이 가매 왕은 없느니라. 성품이 있으매 몸과 마음이 있고 성품이 가매 몸과 마음이 무너지느니라. 부처는 자기의 성품이 지은 것이니(佛是自性作), 몸 밖에서 구하지 말라. 자기의 성품이 미혹하면 부처가 곧 중생이요 자기의 성품이 깨달으면 중생이 곧 부처이니라.

자비(慈悲)는 곧 관음(觀音)이요 희사(喜捨)는 세지(勢至)라고 부르며, 능히 깨끗함은 석가요 평등하고 곧음은 미륵이니라. 인아상(人我相)은 수미요 삿된 마음은 큰 바다이며 번뇌는 파랑이요 독한 마음은 악한용이며 진로(塵勞)는 고기와 자라요 허망함은 곧 귀신이며 삼독(三毒)은 곧 지옥이요 어리석음은 곧 짐승이며 십선(十善)은 천당이니라. 인아상이 없으면 수미산이 저절로 거꾸러지고 삿된 마음을 없애면 바닷물이 마르며, 번뇌가 없으면 파랑이 없어지고 독해를 제거하면 고기와 용이 없어지느니라.

자기 마음의 땅 위에 깨달은 성품의 부처가 큰 지혜를 놓아서 그 광명이 비추어 여섯 문(眼耳鼻舌身意)이 청정하게 되고 욕계(欲界)의 모든 여섯 하늘들을 비추어 부수고, 아래로 비추어 삼독을 제거하면 지옥이 일시에 사라지라고 안팎으로 사무쳐 밝으면 서쪽 나라와 다르지 않다. 그러므로 이 수행을 닦지 아니하고 어찌 피안에 이르겠는가."

법문을 들은 법좌 아래서는 찬탄하는 소리가 하늘에 사무쳤으니, 응당 미혹한 사람도 문득 밝게 볼 수 있었다.

위사군이 예배하며 찬탄하여 말하였다. "훌륭하십니다! 훌륭하십니다! 널리 원하옵나니, 법계의 중생으로 이 법을 듣는 이는 모두 일시에 깨쳐지이다!"

22. 修行 - 수행

대사께서 말씀하셨다.

"선지식들아, 만약 수행하기를 바란다면 세속에서도 가능한 것이니, 절에 있다고만 되는 것이 아니다. 절에 있으면서 닦지 않으면 서쪽 나라 사람의 마음이 악함과 같고, 세속에 있으면서 수행하면 동쪽 나라 사람이 착함을 닦는 것과 같다. 오직 바라건대, 자기 스스로 깨끗함을 닦으라. 그러면 이것이 곧 서쪽 나라이니라."

위사군이 물었다.

"화상이시여, 세속에 있으면서 어떻게 닦습니까? 원하오니 가르쳐 주소서."

대사께서 말씀하셨다.

"선지식들아, 혜능이 도속(道俗)을 위하여 '모양 없는 게송(無相頌)'을 지어 주리니 다들 외어 가지라. 이것을 의지하여 수행하면 항상 혜능과 더불어 한 곳에 있음과 다름이없느니라."

게송으로 말씀하셨다.

설법도 통달하고 마음도 통달함이여!

해가 허공에 떠오름과 같나니

오직 돈교(頓敎)의 법만을 전하여

세상에 나와 삿된 종취를 부수는구나.

가르침에는 돈과 점이 없으나

미혹함과 깨침에 더디고 빠름이 있나니

만약 돈교의 법을 배우면

어리석은 사람이라도 미혹하지 않느니라.

설명하자면 비록 일만 가지이나

그 낱낱을 합하면 다시 하나로 돌아오나니

번뇌의 어두운 집 속에서

항상 지혜의 해가 떠오르게 하라.

삿됨은 번뇌를 인연하여 오고

바름이 오면 번뇌가 없어지나니

삿됨과 바름을 다 버리면

깨끗하여 남음 없음(無餘)에 이르는 도다.

보리(菩提)는 본래 깨끗하나

마음 일으키는 것이 곧 망상이라

깨끗한 성품이 망념 가운데 있나니

오직 바르기만 하면 세 가지 장애를 없애는 도다.

만약 세간에서 도를 닦더라도

일체가 다 방해되지 않나니

항상 허물을 드러내어 자기에게 있게 하라.

도와 더불어 서로 합하는 도다.

형상이 있는 것에는 스스로 도가 있거늘

도를 떠나 따로 도를 찾는지라

도를 찾아도 도를 보지 못하나니

필경은 도리어 스스로 고뇌하는 도다.

만약 애써 도를 찾고자 할진대는

행동의 바름(正行)이 곧 도이니

스스로에게 만약 바른 마음이 없으면

어둠 속을 감이라 도를 보지 못하느니라.

만약 참으로 도를 닦는 사람이라면

세간의 어리석음을 보지 않나니

만약 세간의 잘못을 보면

자기의 잘못이라 도리어 허물이로다.

남의 잘못은 나의 죄과요

나의 잘못은 스스로 죄 있음이니

오직 스스로 잘못된 생각을 버리고

번뇌를 쳐부수어 버리는 도다.

만약 어리석은 사람을 교화하고자 할진대는

모름지기 방편이 있어야 하나니

저로 하여금 의심을 깨뜨리게 하지 말라.

이는 곧 보리가 나타남이로다.

법은 원래 세간에 있어서

세간에서 세간을 벗어나나니

세간을 떠나지 말며

밖에서 출세간의 법을 구하지 말라.

삿된 견해(邪見)가 세간이요

바른 견해(正見)는 세간을 벗어남(出世間)이니

삿됨과 바름을 다 쳐 물리치면

보리의 성품이 완연하리로다.

이는 다만 단박 깨치는 가르침이며

또한 대승(大乘)이라 이름하나니

미혹하면 수많은 세월을 지나나

깨치면 잠깐 사이로다.

23. 行化 - 교화를 행하심

대사께서 말씀하셨다.

"선지식들아, 너희들은 다들 이 게송을 외어 가지라. 이 게송을 의지하여 수행을 하면 천리를 혜능과 떨어져 있더라도 항상 혜능의 곁에 있는 것이요, 이를 수행하지 않으면 얼굴을 마주하여도 천리를 떨어져 있는 것이다. 각각 스스로 수행하면 법을 서로 지님이 아니겠느냐.

여러 사람들은 그만 흩어지거라. 혜능은 조계산(曹溪山)으로 돌아가리라. 만약 대중 가운데 큰 의심이 있거든 저 산으로 오너라. 너희를 위하여 의심을 부수어 같이 부처의 성품을 보게 하리라(同見佛性)."

함께 앉아 있던 관료·스님·속인들이 육조대사께 예배하며 찬탄하지 않는 이가 없었다. 그들은 '훌륭하십니다. 크게 깨치심이여! 옛적에는 미처 듣지 못한 말씀입니다. 영남에 복이 있어 산부처가 여기 계심을 누가 능히 알았으리오'한 다음 한꺼번에 다 흩어졌다.

대사께서 조계산으로 가시어 소주(韶州)·광주(廣州) 두 고을에서 교화하기를 사십여 년이었다.

만약 문인을 말한다면 스님과 속인이 삼오천 명이라 이루 다 말할 수 없으며, 만약 종지(宗旨)를 말한다면 <단경>을 전수하여 이로써 의지하여 믿음을 삼게 하였다. 만약 <단경>을 얻지 못하면 곧 법을 이어받지 못한 것이다.

모름지기 간 곳과 년 월 일과 성명을 알아서 서로 서로 부촉하되 <단경>을 이어받지 못하였으면 남종(南宗)의 제자가 아니다. <단경>을 이어받지 못한 사람은 비록 돈교법(頓敎法)을 말하나 아직 근본을 알지 못함이라, 마침내 다툼을 면치 못한 것이다.

그러므로 오로지 법을 얻은 사람에게만 (돈교법의) 수행함을 권하라.

다툼은 이기고 지는 마음이니 도(道)와는 어긋나는 것이다.

24. 頓修 - 단박에 닦음

세상 사람이 다 전하기를 '남쪽은 혜능이요 북쪽은 신수(南能北秀)'라고 하나 아직 근본 사유를 모르는 말이다.

또 신수(神秀)선사는 형남부 당양현 옥천사(玉泉寺)에 주지하며 수행하고, 혜능대사는 소주성 동쪽 삼십오 리 떨어진 조계산에 머무시니, 법은 한 종(宗)이나 사람에게 남쪽과 북쪽이 있어 이로 말미암아 남쪽과 북쪽이 서게 되었다.

어떤 것을 '점(漸)'과 '돈(頓)'이라고 하는가?

법은 한가지로되 견해에 더디고 빠름이 있기 때문이다. 견해가 더딘즉 '점(漸)'이요, 견해가 빠른즉 '돈(頓)'이다. 법에는 '점'과 '돈'이 없으나 사람에게는 영리함과 우둔함이 있는 까닭으로 '점'과 '돈'이라고 이름한 것이다.

일찍이 신수스님은 사람들이 혜능스님의 법이 빠르고 곧게 길을 가리킨다(疾直指路)고 말하는 것을 보았다. 신수스님은 드디어 문인 지성(志誠)스님을 불러 말하였다.

"너는 총명하고 지혜가 많으니, 나를 위하여 조계산으로 가라. 가서 혜능스님의 처소에 이르러 예배하고 듣기만 하되, 내가 보내서왔다 하지 말라. 들은대로 그 뜻을 기억하여 돌아와서 나에게 말하여라. 그래서 혜능스님과 나의 견해가 누가 빠르고 더딘지를 보게 하여라. 너는 첫째로 빨리 오너라. 그래서 나로 하여금 괴이하게 여기지 않도록 하라."

지성은 기쁘게 분부를 받들어 반달쯤 걸려서 조계산에 도달하였다. 그는 혜능스님을 뵙고 예배하여 법문을 들었으나 온 곳을 말하지 않았다.

지성은 법문을 듣고 그 말끝에 문득 깨달아 곧 본래의 마음에 계합하였다(卽契本心). 그는 일어서서 예배하고 스스로 말하였다.

"큰스님이시여, 제자는 옥천사에서 왔습니다. 신수스님 밑에서는 깨치지 못하였으나 큰스님의 법문을 듣고 문득 본래의 마음에 결합하였습니다. 큰스님께서는 자비로써 가르쳐 주시기 바라옵니다."

혜능대사께서 말씀하셨다.

"네가 거기에서 왔다면 마땅히 염탐꾼이렷다!"

지성이 말하였다.

"말을 하기 이전에는 그렇습니다만, 말씀을 드렸으니 이미 아니옵니다."

육조대사께서 말씀하셨다.

"번뇌가 곧 보리임도 또한 이와 같으니라."

대사께서 지성에게 말씀하셨다.

"내가 들으니 너의 스님이 사람을 가르치기를 오직 계·정·혜(戒定惠)를 전한다고 하는데, 너의 스님이 사람들에게 가르치는 계·정·혜는 어떤 것인가? 마땅히 나를 위해 말해 보라."

지성이 말하였다.

"신수스님은 계·정·혜를 말하기를 '모든 악(惡)을 짓지 않는 것을 계(戒)라고 하고, 모든 선(善)을 받들어 행하는 것을 혜(惠)라고 하며, 스스로 그 뜻을 깨끗이 하는 것을 정(定)이라고 한다. 이것이 곧 계·정·혜이다'고 합니다. 신수스님의 말씀은 그렇거니와, 큰스님의 의견은 어떠신지 알지 못합니다. 혜능스님께서 대답하셨다.

"그 법문은 불가사의하나 혜능의 소견은 또 다르니라."

지성이 여쭈었다.

"어떻게 다릅니까?"

혜능스님께서 대답하셨다.

"견해에 더디고 빠름이 있느니라."

지성이 계·정·혜에 대한 스님의 소견을 청하였다.

대사께서 말씀하셨다.

"너는 나의 말을 듣고서 나의 소견을 보라. 마음의 땅(心地)에 그릇됨이 없는 것(無非)이 자성의 계(戒)요, 마음의 땅에 어지러움이 없는 것(無亂)이 자성의 정(定)이요, 마음의 땅에 어리석음이 없는 것(無癡)이 자성의 혜(惠)이니라."

혜능대사께서 말씀하셨다.

"너의 계·정·혜는 작은 근기의 사람에게 권하는 것이요, 나의 계·정·혜는 높은 근기의 사람에게 권하는 것이다. 자기의 성품을 깨치면 또한 계·정·혜도 세우지 않느니라."

지성이 여쭈었다.

"큰스님께서 세우지 않는다고 말씀하시는 뜻은 어떤 것입니까?"

대사께서 말씀하셨다.

"자기의 성품은 그릇됨도 없고, 어지러움도 없으며, 어리석음도 없다. 생각 생각마다 지혜로 관조(觀照)하여 항상 법의 모양을 떠났는데, 무엇을 세우겠는가. 자기의 성품을 단박 닦으라(自性頓修). 세우면 점차가 있으니 그러므로 세우지 않느니라."

지성은 예배하고서 바로 조계산을 떠나지 아니하고 곧 문인이 되어 대사의 좌우를 떠나지 않았다.

25. 佛行 - 부처님의 행

또 한 스님이 있었는데 법달(法達)이라 하였다. 항상 <법화경>을 외어 칠년이 되었으나 마음이 미혹하여 바른 법의 당처(正法之處)를 알지 못하더니, 와서 물었다.

"경에 대한 의심이 있습니다. 큰스님의 지혜가 넓고 크시오니 의심을 풀어 주시기 바랍니다."

대사께서 말씀하셨다.

"법달아, 법은 제법 통달하였으나 너의 마음은 통달하지 못하였구나. 경 자체는 의심이 없거늘 너의 마음이 스스로 의심하고 있다. 네 마음이 스스로 삿되면서 바른 법을 구하는구나.

나의 마음 바른 정(正定)이 곧 경전을 지니고 읽는 것이다. 나는 한평생 동안 문자를 모른다. 너는 <법화경>을 가지고 와서 나를 마주하여 한 편을 읽으라. 내가 들으면 곧 알 것이니라."

법달이 경을 가지고 와서 대사를 마주하여 한 편을 읽었다.

육조스님께서 듣고 곧 부처님의 뜻을 아셨고 이내 법달을 위하여 <법화경>을 설명하시었다.

육조스님께서 말씀하셨다.

"법달아, <법화경>에는 많은 말이 없다. 일곱 권이 모두 비유와 인연이니라. 부처님께서 널리 삼승(三乘)을 말씀하심은 다만 세상의 근기가 둔한 사람을 위함이다. 경 가운데서 분명히 '다른 승이 있지 아니하고 오로지 한 불승(佛乘)뿐이라'고 하셨느니라."

대사께서 말씀하셨다.

"법달아, 너는 일불승(一佛乘)을 듣고서 이불승(二佛乘)을 구하여 너의 자성을 미혹하게 하지 말라. 경 가운데서 어느 곳이 일불승인지를 너에게 말하리라.

경에 말씀하기를 '모든 부처님·세존께서는 오직 일대사인연(一大事因緣) 때문에 세상에 나타나셨다'고 하셨다. 이 법을 어떻게 알며 이 법을 어떻게 닦을 것인가? 너는 나의 말을 들어라.

사람의 마음이 생각을 하지 않으면 본래의 근원이 비고 고요(空寂)하여 삿된 견해를 떠난다. 이것이 곧 일대사인연이리라. 안팎이 미혹하지 않으면 곧 양변(兩邊)을 떠난다.

밖으로 미혹하면 모양에 집착하고 안으로 미혹하면 공에 집착한다. 모양에서 모양을 떠나고 공에서 공을 떠난 것이 곧 미혹하지 않는 것이다. 그러므로 이 법을 깨달아 한 생각에 마음이 열리면 세상에 나타나는 것이니라.

마음에 무엇을 여는가?

부처님의 지견을 여는 것이다. 부처님은 깨달음이니라. 네 문으로 나뉘나니, 깨달음의 지견을 여는 것(開)과 깨달음의 지견을 보이는 것(示)과 깨달음의 지견을 깨침(悟)과 깨달음의 지견에 들어가는 것(入)이니라. 열고 보이고 깨닫고 들어감(開示悟入)은 한 곳으로부터 들어가는 것이다. 곧 깨달음의 지견으로 자기의 본래 성품을 보는 것이 곧 세상에 나오는 것이니라."

대사께서 말씀하셨다.

"법달아, 나는 모든 세상 사람들이 스스로 언제나 마음 자리로 부처님의 지견(知見)을 열고 중생의 지견을 열지 않기를 항상 바라노라. 세상 사람의 마음이 삿되면 어리석고 미혹하여 악을 지어 스스로 중생의 지견을 열고, 세상 사람의 마음이 발라서 지혜를 일으켜 관조하면 스스로 부처님 지견을 여나니, 중생의 지견을 열지 말고 부처님의 지견을 열면 곧 세상에 나오는 것이니라."

대사께서 말씀하셨다.

"법달아, 이것이 <법화경>의 일승(一乘)법이다. 아래로 내려가면서 삼승(三乘)을 나눈 것은 미혹한 사람을 위한 까닭이니, 너는 오직 일불승만을 의지하라." 대사께서 말씀하셨다.

"법달아, 마음으로 행하면(心行) <법화경>을 굴리고(轉法華), 마음으로 행하지 않으면 <법화경>에 굴리게 되나니, 마음이 바르면 <법화경>을 구리고 마음이 삿되면 <법화경>에 굴리게 되느니라. 부처님의 지견을 열면 <법화경>을 굴리고 중생의 지견을 열면 <법화경>에 굴리게 되느니라."

대사께서 말씀하셨다.

"힘써 법대로 수행하면 이것이 곧 경을 굴리는 것(轉經)이니라."

법달은 한 번 듣고 그 말끝에 크게 깨달아 눈물을 흘리고 슬피 울면서 스스로 말하였다.

"큰스님이시여, 실로 지금까지 <법화경>을 굴리지 못하였습니다.

칠년을 <법화경>에 굴리어 왔습니다. 지금부터는 <법화경>을 굴려서 생각 생각마다 부처님의 행을 수행하겠습니다."

대사께서 말씀하셨다.

"부처님 행이 곧 부처님이니라(卽佛行是佛)."

그 때 듣는 사람으로서 깨치지 않은 이가 없었다.

26. 參請 - 예배하고 법을 물음

그 무렵 지상(智常)이라고 하는 한 스님이 조계산에 와서 큰스님께 예배하고 사승법(四乘法)의 뜻을 물었다.

지상이 큰스님께 여쭈었다.

"부처님은 삼승(三乘)을 말씀하시고 또 최상승(最上乘)을 말씀하시었습니다. 제자는 알지 못하겠사오니 가르쳐 주시기 바랍니다."

혜능대사가 말씀하셨다.

"너는 자신의 마음으로 보고 바깥 법의 모양에 집착하지 말라. 원래 사승법이란 없느니라. 사람의 마음이 스스로 네 가지로 나누어 법에 사승(四乘)이 있을 뿐이다. 보고 듣고 읽고 욈은 소승(小乘)이요, 법을 깨쳐 뜻을 앎은 중승(中乘)이며, 법을 의지하여 수행함은 대승(大乘)이요 일만 가지 법을 다 통달하고 일만 가지 행을 갖추어 일체를 떠남이 없으되 오직 법의 모양을 떠나고 짓되, 얻은 바가 없는 것이 최상승(最上乘)이니라. 승(乘)은 행한다는 뜻이요 입으로 다투는 것에 있지 않다. 너는 모름지기 스스로 닦고 나에게 묻지 말라."

또 한 스님이 있었는데 이름을 신회(神會)라고 하였으며 남양 사람이다. 조계산에 와서 예배하고 물었다.

"큰스님은 좌선하시면서 보십니까? 보지 않으십니까?"

대사께서 일어나서 신회를 세 차례 때리시고 다시 신회에게 물었다.

"내가 너를 때렸다. 아프냐, 아프지 않으냐?"

신회가 대답하였다.

"아프기도 하고 아프지 않기도 합니다."

육조스님께서 말씀하셨다.

"나는 보기도 하고 보지 않기도 하느니라."

신회가 또 여쭈었다.

"큰스님은 어째서 보기도 하고 보지 않기도 하십니까?"

대사께서 말씀하셨다.

"내가 본다고 하는 것은 항상 나의 허물을 보는 것이다. 그러므로 본다고 말한다. 보지 않는다고 하는 것은 하늘과 땅과 사람의 허물과 죄를 보지 않는 것이다. 그 까닭에 보기도 하고 보지 않기도 하느니라. 네가 아프기도 하고 아프지 않기도 하다 했는데 어떤 것이냐?"

신회가 대답했다.

"만약 아프지 않다고 하면 곧 무정(無情)인 나무와 돌과 같고, 아프다 하면 곧 범부와 같아서 이내 원한을 일으킬 것입니다."

대사께서 말씀하셨다.

"신회야, 앞에서 본다고 한 것과 보지 앉는다고 한 것은 양변(兩邊)이요, 아프고 아프지 않음은 생멸(生滅)이니라. 너는 자성을 보지도 못하면서 감히 와서 사람을 희롱하려 드는가?"

신회가 예배하고 다시 더 말하지 않으니, 대사께서 말씀하셨다.

"네 마음이 미혹하여 보지 못하면 선지식에게 물어서 길을 찾아라. 마음을 깨쳐서 스스로 보게 되면 법을 의지하여 수행하라(依法修行). 네가 스스로 미혹하여 자기 마음을 보지 못하면서 도리어 와서 혜능의 보고 보지 않음을 묻느냐? 내가 보는 것은 내 스스로 아는 것이라 너의 미혹함을 대신할 수 없느니라. 만약 네가 스스로 본다면 나의 미혹함을 대신하겠느냐? 어찌 스스로 닦지 아니하고 나의 보고 보지 않음을 묻느냐?"

신회가 절하고 바로 문인이 되어 조계 산중을 떠나지 않고 항상 좌우에 머물렀다.

27. 對法 - 상대되는 법

대사께서 드디어 문인 법해(法海), 지성(志誠), 법달(法達), 지상(智常), 지통(志通), 지철(志徹), 지도(志道), 법진(法珍), 법여(法如), 신회(神會) 등을 불렀다.

대사께서 말씀하셨다.

"너희들 열 명의 제자들은 앞으로 가까이 오너라. 너희들은 다른 사람들과 같지 않으니, 내가 세상을 떠난 뒤에 너희들은 각각 한 곳의 어른이 될 것이다. 그러므로 내가 너희들에게 법 설하는 것을 가르쳐서 근본 종취를 잃지 않게 하리라.

삼과(三科)의 법문을 들고, 동용삼십육대(動用三十六對)를 들어서 나오고 들어감에 곧 양변을 여의도록 하여라.

모든 법을 설하되 성품과 모양(性相)을 떠나지 말라. 만약 사람들이 법을 묻거든 말을 다 쌍으로 해서 모두 대법(對法)을 취하여라. 가고 오는 것이 서로 인연하여 구경에는 두 가지 법을 다 없애고 다시 가는 곳 마저 없게 하라.

삼과법문(三科法門)이란 음(蔭). 계(界). 입(入)이다. 음(蔭)은 오음(五陰)이요, 계(界)는 십팔계(十八界)요, 입(入)은 십이입(十二入)이니라.

어떤 것을 오음(五陰)이라고 하는가?

색음(色陰)·수음(受蔭)·상음(相蔭)·행음(行蔭)·식음(識蔭)이니라.

어떤 것을 십팔계(十八界)라고 하는가?

육진(六塵)·육문(六門)·육식(六識)이니라.

어떤 것을 십이입(十二入)이라고 하는가?

바깥의 육진(六塵)과 안의 육문(六門)이니라.

어떤 것을 육진(六塵)이라고 하는가?

색(色)·성(聲)·향(香)·미(味)·촉(觸)·법(法)이니라.

어떤 것을 육문(六門)이라고 하는가?

눈(眼)·귀(耳)·코(鼻)·혀(舌)·몸(身)·뜻(意)이니라.

법의 성품(法性)이 육식인 안식(眼識)·이식(耳識)·비식(鼻識)·설식(舌識)·신식(身識)·의식(意識)의 육식과 육문과 육진을 일으키고 자성은 만법을 포함하나니 함장식(含藏識)이라고 이름하느니라.

생각을 하면 곧 식이 작용하여 육식이 생겨 육문으로 나와 육진을 본다. 이것이 삼육은 십팔이니라(3*6=18).

자성이 삿되기 때문에 열 여덟 가지 삿됨이 일어나고, 자성이 바름(正)을 포함하면 열 여덟 가지 바름이 일어나느니라.

악의 작용을 지니면 곧 중생이요, 선이 작용하면 곧 부처이니라.

작용은 무엇들로 말미암는가?

자성의 대법으로 말미암느니라.

바깥 경계인 무정(無情)에 다섯 대법(對法)이 있으니, 하늘과 땅이 상대(相對)요, 해와 달이 상대이며, 어둠과 밝음이 상대이며, 음과 양이 상대이며, 물과 불이 상대이니라.

논란하는 말과 직언 하는 말의 대법과 형상의 대법에 열 두 가지가 있다. 유위(有爲)와 무위(無爲), 유색(有色)과 무색(無色)이 상대이며, 유상(有相)과 무상(無相)이 상대이며, 유루(有漏)와 무루(無漏)가 상대이며, 현상(色)과 공(空)이 상대이며, 움직임(動)과 고요함(靜)이 상대이며, 맑음(淸)과 흐림(濁)이 상대이며, 범(凡)과 성(聖)이 상대이며, 승(僧)과 속(俗)이 상대이며, 늙음(老)과 젊음(少)이 상대이며, 큼(大)과 작음(少)이 상대이며, 김(長)과 짧음(短)이 상대이며, 높음(高)과 낮음(下)이 상대이니라.

자성이 일으켜 작용하는 대법에 열 아홉 가지가 있다. 삿됨과(邪) 바름(正)이 상대요, 어리석음(癡)과 지혜(惠)가 상대이며, 미련함(愚)과 슬기로움(智)이 상대요, 어지러움(亂)과 선정(定)이 상대이며, 계(戒)와 잘못됨(非)이 상대이며, 곧음(直)과 굽음(曲)이 상대이며, 실(實)과 허(虛)가 상대이며, 험함(險)과 평탄함(平)이 상대이며, 번뇌(煩惱)와 보리(菩提)가 상대이며, 사랑(慈)과 해침(害)이 상대이며, 기쁨(喜)과 성냄(嗔)이 상대이며, 버림(捨)과 아낌( )이 상대이며, 나아감(進)과 물러남(退)이 상대이며, 남(生)과 없어짐(滅)이 상대이며, 항상함(常)과 덧없음(無常)이 상대이며, 법신(法身)과 색신(色身)이 상대이며, 화신(化身)과 보신(報身)이 상대이며, 본체(體)와 작용(用)이 상대이며, 성품(性)과 모양(相)이 상대이니라.

유정·무정의 대법인 어(語)·언(言)과 법(法)·상(相)에 열 두 가지 대법이 있고 바깥 경계인 무정(無情)에 다섯 가지 대법이 있으며, 자성이 일으켜 작용하는데 열 아홉 가지의 대법이 있어서 모두 서른 여섯 가지 대법을 이루니라. 이 삼십육 대법을 알아서 쓰면 일체의 경전에 통하고 출입에 곧 양변을 떠난다. 어떻게 자성이 기용하는가?

삼십육 대법이 사람의 언어와 더불어 함께 하나 밖으로 나와서는 모양에서 모양을 떠나고(相離相), 안으로 들어와서는 공에서 공을 떠나나니(空離空) 공(空)에 집착하면 오직 무명만 기르고, 모양(相)에 집착하면 오직 사견만 기르느니라.

법을 비방하면서 곧 말하기를 '문자를 쓰지 않는다'고 한다. 그러나 이미 문자를 쓰지 않는다고 말할진대는 사람이 말하지도 않아야만 옳은 것이다. 언어가 곧 문자이기 때문이다.

자성에 대해서 공을 말하나 바른 말로 말하면 본래의 성품은 공하지 않으니 미혹하여 스스로 현혹됨은 말들이 삿된 까닭이니라.

어둠이 스스로 어둡지 아니하나 밝음 때문에 어두운 것이다. 어둠이 스스로 어둡지 아니하나 밝음으로써 변화하여 어둡고, 어둠으로써 밝음이 나타나나니 오고 감이 서로 인연한 것이다. 삼십육 대법도 또한 이와 같으니라."

대사께서 열 명의 제자들에게 말씀하셨다.

"이후에 법을 전하되 서로가 이 한 권의 <단경>을 가르쳐 주어 본래의 종취를 잃어버리지 않게 하라. <단경>을 이어받지 않는다면 나의 종지가 아니니라. 이제 얻었으니 대대로 유포하여 행하게 하라.

<단경>을 만나 얻은 이는 내가 친히 주는 것을 만남과 같으니라."

열 명의 스님들이 가르침을 받아 마치고 <단경>을 베껴 대대로 널리 퍼지게 하니. 얻은 이는 반드시 자성을 볼 것이다.

28. 眞假 - 참됨과 거짓

대사께서는 선천(先天) 이년 팔월 삼일에 돌아가셨다. 칠월 팔 일에 문인들을 불러 고별하시고, 선천 원년에 신주 국은사(國恩寺)에 탑을 만들고 선천 이년 칠월에 이르러 작별을 고하셨다.

대사께서 말씀하셨다.

"너희들은 앞으로 가까이 오너라. 나는 팔월이 되면 세상을 떠나고자 하니 너희들은 의심을 부수어 마땅히 미혹을 다 없애어 너희들로 하여금 안락하게 하리라. 내가 떠난 뒤에는 너희들을 가르쳐 줄 사람이 없으리라."

법해(法海)를 비롯한 여러 스님들이 듣고 눈물을 흘리며 슬피 울었으나, 오직 신회만이 꼼짝하지 아니하고 울지도 않으니 육조스님께서 말씀하셨다.

"어린 신회는 도리어 좋고 나쁜 것에 대하여 평등함을 얻어 헐뜯고 칭찬함에 움직이지 않으나, 나머지 사람들은 그렇지 못하구나. 그렇다면 여러 해 동안, 산중에서 무슨 도를 닦았는가? 너희가 지금 슬피 우는 것은 또 누구를 위함인가? 나의 가는 곳을 내가 모른다고 근심하는 것인가? 만약 내가 가는 곳을 모른들 마침내 너희에게 고별하지 않겠느냐?

너희들이 슬피 우는 것은 곧 나의 가는 곳을 몰라서이다. 만약 가는 곳을 안다면 곧 슬피 울지 않으리라.

자성의 본체는 남도 없고 없어짐도 없으며 감도 없고 옴도 없느니라.

너희들은 다 앉거라. 내 너희들에게 한 게송을 주노니, '진가동정게(眞假動靜偈)'이다. 너희들이 다 외어 이 게송의 뜻을 알면 너희는 나와 더불어 같을 것이다. 이것을 의지하여 수행해서 종지를 잃지 말라." 스님들이 예배하고 대사께 게송 남기시기를 청하고 공경하는 마음으로 받아 가졌다.

게송에 말씀하셨다.

모든 것에 진실이 없나니 진실을 보려고 하지 말라.

만약 진실을 본다 해도 그 보는 것은 다 진실이 아니다.

만약 능히 자기에게 진실이 있다면 거짓(假)을 떠나는 것이 곧 마음의 진실이다.

자기의 마음이 거짓(假)을 여의지 않아 진실이 없거니, 어느 곳에 진실이 있겠는가?

유정(有情)은 곧 움직일 줄을 알고 무정(無情)은 움직이지 않나니

만약 움직이지 않는 행(不動行)을 닦는다면 무정의 움직이지 않음과 같다.

만약 참으로 움직이지 않음을 본다면

움직임 위에 움직이지 않음이 있나니

움직이지 않음이 움직이지 않음이면 뜻도 없고 부처의 씨앗도 없도다.

능히 모양(相)을 잘 분별하되 첫째 뜻은 움직이지 않는다.

만약 깨쳐서 이 견해를 지으면 이것이 곧 진여(眞如)의 씀(用)이니라.

모든 도를 배우는 이에게 말하노니 모름지기 힘써 뜻을 써서(用意)

대승(大乘)의 문에서 도리어 생사의 지혜에 집착하지 말라.

앞의 사람이 서로 응하면 곧 함께 부처님 말씀을 의존하려니와

만약 실제로 서로 응하지 않으면 합장하여 환희케 하라.

이 가르침은 본래 다툼이 없음이라 다투지 않으면 도(道)의 뜻을 잃으리오.

미혹함에 집착하여 법문을 다투면 자성이 생사에 들어가느니라.

29. 傳偈 게송을 전함

대중스님들은 다 듣고 대사의 뜻을 알았으며, 다시는 감히 다투지 아니하고 법을 의지하여 수행하였다. 대중이 일시에 예배하니, 곧 대사께서 세상에 오래 머무시지 않을 것임을 알았다.

상좌인 법해가 앞으로 나와 여쭈었다.

"큰스님이시여, 큰스님께서 가신 뒤에 가사와 법을 마땅히 누구에게 부촉하시겠습니까?"

대사께서 말씀하셨다.

"법은 전하여 마쳤으니 너희는 모름지기 묻지 말라. 내가 떠난 뒤 이십여 년에 삿된 법이 요란하여 나의 종지(宗旨)를 혼란케 할 것이다. 그러나 어떤 사람이 나와서 몸과 목숨을 아끼지 않고 불교의 옳고 그름을 결정하여 종지를 세우리니, 이것이 곧 나의 바른 법이다.

그러므로 가사를 전하는 것은 옳지 않다. 너희가 믿지 않을진대는 내가 선대의 다섯 분 조사께서 가사를 전하고 법을 부촉하신 게송들을 외어 주리라.

만약 제일조 달마조사의 게송의 뜻에 의거하면 곧 가사를 전하는 것은 옳지 않다. 잘 들어라. 내가 너희를 위하여 외리라."

게송에 말씀하셨다.

"제일조 달마화상의 게송에 말씀하셨다.

내 본시 당나라에 와서

부처님 가르침을 전하여 미혹한 중생을 구하노니

한 꽃에 다섯 잎이 열리어

그 결과가 자연히 이루어지리라.

제이조 혜가스님의 게송에 말씀하셨다.

본래 땅이 있는 까닭에

땅으로부터 씨앗 꽃 피나니

만약 본래로 땅이 없다면

꽃이 어느 곳으로부터 피어나리오.

제삼조 승찬스님의 게송에 말씀하셨다.

꽃씨가 비록 땅을 인연하여

땅 위에 씨앗 꽃을 피우나

꽃씨는 나는 성품이 없나니

땅에도 또한 남이 없도다.

제사조 도신스님의 게송에 말씀하셨다.

꽃씨에 나는 성품 있어

땅을 인연하여 씨앗 꽃이 피나

앞의 인연이 화합하지 않으면

모든 것이 다 나지 않는도다.

제오조 홍인스님의 게송에 말씀하셨다.

유정(有情)이 와서 씨 뿌리니

무정(無情)이 꽃을 피우고

정도 없고(無情) 씨앗도 없나니(無種)

마음 땅에 또한 남이 없도다.

제육조 혜능의 게송에 말한다.

마음의 땅이 뜻의 씨앗을 머금으니

법의 비가 꽃을 피운다.

스스로 꽃 뜻의 씨앗을 깨달으니,

보리의 열매가 스스로 이루는도다."

혜능대사께서 말씀하셨다.

"너희들은 내가 지은 두 게송을 들어라.

달마스님의 게송의 뜻을 취하였으니 너희 미혹한 사람들은 이 게송을 의지하여 수행하라.

그러면 반드시 자성을 보리라."

첫째 게송에 말씀하셨다.

마음 땅(心地)에 삿된 꽃이 피니

다섯 잎(五葉)이 뿌리를 좇아 따르고

함께 무명의 업을 지어

업의 바람에 나부낌을 보는도다.

둘재 게송에 말씀하셨다.

마음 땅에 바른 꽃이 피니

다섯 잎이 뿌리를 좇아 따르고

함께 반야의 지혜를 닦으니

장차 오실 부처님의 깨달음이로다.

육조스님께서 게송을 말씀하여 마치시고 대중을 해산시켰다. 밖으로 나온 문인들은 생각하였으니, 대사께서 세상에 오래 머물지 않으실 것임을 알았다.

30. 傳統 - 법을 전한 계통

그 뒤, 육조스님께서는 팔월 초삼일에 이르러 공양 끝에 말씀하셨다.

"너희들은 차례를 따라 앉아라. 내 이제 너희들과 작별하리라."

법해가 여쭈었다.

"이 돈교법(頓敎法)의 전수는 옛부터 지금까지 몇 대입니까?"

육조스님께서 말씀하셨다.

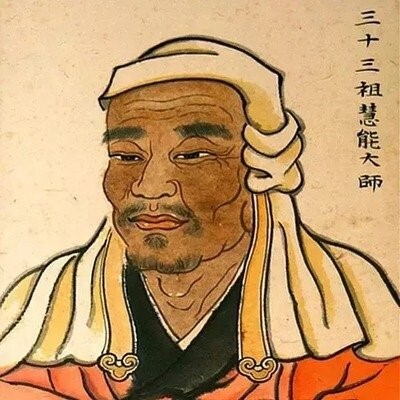

"처음은 일곱 부처님으로부터 전수되었으니, 석가모니불은 그 일곱째이시다. 대가섭은 제팔, 아난은 제구, 말전지는 제십, 상나화수는 제십일, 우바국다는 제십이, 제다가는 제십삼, 불타난제는 제십사, 불타밀다는 제십오, 협비구는 제십육, 부나사는 제십칠, 마명은 제십팔, 비라장자는 제십구, 용수는 제이십, 가나제바는 제이십일, 라후라는 제이십이, 승가나제는 제이십삼, 승가야사는 제이십사, 구마라타는 제이십오, 사야타는 제이십육, 바수반다는 제이십칠, 마나라는 제이십팔, 학륵나는 제이십구, 사자비구는 제삼십, 사나바사는 제삼십일, 우바굴은 제삼십이, 승가라는 제삼십삼, 수바밀다는 제삼십사, 남천축국 왕자 셋째 아들 보리달마는 제삼십오, 당나라 스님 혜가는 제삼십육, 승찬은 제삼십칠, 도신은 제삼십팔, 홍인은 제삼십구, 나 혜능이 지금 법을 받은 것은 제 사십대이니라."

대사께서 말씀하셨다.

"오늘 이후로는 서로서로 전수하여 모름지기 의지하고 믿어서 종지를 잃지 말라."

31. 眞佛 - 참 부처님

법해가 또 여쭈었다.

"큰스님께서 이제 가시면 무슨 법을 부촉하여 남기시어, 뒷세상 사람으로 하여금 어떻게 부처님을 보게 하시렵니까?"

육조스님께서 말씀하셨다.

"너희들은 들어라. 뒷세상의 미혹한 사람이 중생을 알면 곧 능히 부처를 볼 것이다. 만약 중생을 알지 못하면 만겁토록 부처를 찾아도 보지 못하리라. 내가 지금 너희로 하여금 중생을 알아 부처를 보게 하려고 다시 '참 부처를 보는 해탈의 노래'를 남기리니, 미혹하면 부처를 보지 못하고 깨친 이는 곧 보느니라."

"법해는 듣기를 바라오며 대대로 유전하여 세세생생에 끊어지지 않게 하리이다."

육조스님께서 말씀하셨다.

"너희는 들어라. 내 너희들을 위하여 말하여 주리라.

만약 뒷세상 사람들이 부처를 찾고자 할진대는 오직 자기 마음의 중생을 알라. 그러면 곧 능히 부처를 알게 되는 것이니, 곧 중생이 있음을 인연하기 때문이며, 중생을 떠나서는 부처의 마음이 없느니라(離衆生無佛心).

미혹하면 부처가 중생이요 깨치면 중생이 부처이며 우치하면 부처가 중생이요 지혜로우면 중생이 부처이니라.

마음이 험악하면 부처가 중생이요 마음이 평등하면 중생이 부처이니 한평생 마음이 험악하면 부처가 중생 속에 있도다.

만약 한 생각 깨쳐 평등하면 곧 중생이 스스로 부처이니 내 마음에 스스로 부처가 있음이라 자기 부처가 참 부처이니 만약 자기에게 부처의 마음이 없다면 어느 곳을 향하여 부처를 구하리오."

대사께서 말씀하셨다.

"너희 문인들은 잘 있거라. 내가 게송 하나를 남기리니 '자성진불해탈송(自性眞佛解脫頌)'이라고 이름하느니라. 뒷세상에 미혹한 사람이 이 게송의 뜻을 들으면 곧 자기의 마음, 자기 성품의 참 부처를 보리라. 너희에게 이 게송을 주면서 내 너희와 작별하리라." 게송을 말씀하셨다.

진여(眞如)의 깨끗한 성품(淨性)이 참 부처(眞佛)요

삿된 견해의 삼독(三毒)이 곧 참 마군이니라.

삿된 생각 가진 사람은 마군이가 집에 있고,

바른 생각 가진 사람은 부처가 곧 찾아오는도다.

성품 가운데서 삿된 생각인 삼독이 나나니,

곧 마왕이 와서 집에 살고

바른 생각이 삼독의 마음을 스스로 없애면

마군이 변하여 부처되나니, 참되어 거짓이 없도다.

화신(化身)과 보신(報身)과 정신(淨身)이여,

세 몸이 원래로 한 몸이니

만약 자신에게서 스스로 보는 것을 찿는다면

곧 부처님의 깨달음을 성취한 씨앗이니라.

본래 화신으로부터 깨끗한 성품 나는지라.

깨끗한 성품은 항상 화신 속에 있고

성품이 화신으로 하여금 바른 길을 행하게 하면

장차 원만하여 참됨이 다함 없도다.

음욕의 성품은 본래 몸의 깨끗한 씨앗이니,

음욕을 없애고는 깨끗한 성품의 몸이 없다.

다만 성품 가운데 있는 다섯 가지 욕심을 스스로 여의면

찰나에 성품을 보나니, 그것이 곧 참이로다.

만약 금생에 돈교(頓敎)의 법문을 깨치면

곧 눈앞에 세존을 보려니와

만약 수행하여 부처를 찾는다고 할진대는

어느 곳에서 참됨을 구해야 할지 모르는도다.

만약 몸 가운데 스스로 참됨 있다면

그 참됨 있음이 곧 성불하는 씨앗이니라.

스스로 참됨을 구하지 않고 밖으로 부처를 찾으면,

가서 찾음이 모두가 크게 어리석은 사람이로다.

돈교의 법문을 이제 남겼나니

세상 사람을 구제하고 모름지기 스스로 닦으라.

이제 세간의 도를 배우는 이에게 알리노니,

이에 의지하지 않으면 크게 부질없으리로다.

32. 滅道 멸도

대사께서 게송을 말씀해 마치시고 드디어 문인들에게 알리셨다.

"너희들은 잘 있거라. 이제 너희들과 작별하리라.

내가 떠난 뒤에 세상의 인정으로 슬피 울거나, 사람들의 조문과 돈과 비단을 받지 말며, 상복을 입지 말라. 성인의 법이 아니며 나의 제자가 아니니라.

내가 살아 있던 날과 한가지로 일시에 단정히 앉아서 움직임도 없고 고요함도 없으며, 남도 없고 없어짐도 없으며, 감도 없고 옴도 없으며, 옳음도 없고 그름도 없으며, 머무름도 없고 감도 없어서 탄연히 적정하면 이것이 큰 도이니라.

내가 떠난 뒤에 오직 법에 의지하여 수행하면 내가 있던 날과 한가지일 것이나, 내가 만약 세상에 있더라도 너희가 가르치는 법을 어기면 내가 있은들 이익이 없느니라."

대사께서 이 말씀을 마치시고 밤 삼경에 이르러 문득 돌아가시니, 대사의 춘추는 일흔 여섯이었다.

대사께서 돌아가신 날, 절 안은 기이한 향내가 가득하여 여러 날이 지나도 흩어지지 않았고, 산이 무너지고 땅이 진동하며 숲의 나무가 희게 변하고 해와 달은 광채가 없고 바람과 구름이 빛을 잃었다.

팔월 삼일에 돌아가시고 동짓달에 이르러 큰스님의 영구를 모시어 조계산에 장사지내니, 용감 속에서 흰 빛이 나타나 곧장 하늘 위로 솟구치다가 이틀 만에 비로소 흩어졌으며, 소주 자사 위거는 비(碑)를 세우고 지금까지 공양하니라.

33. 後記 후기

이 <단경>은 상좌인 법해스님이 모은 것이다. 법해스님이 돌아가니 같이 배운 도제(道 )스님에게 부촉하였고, 도제스님이 돌아가니 문인 오진(悟眞) 스님에게 부촉하였는데, 오진스님은 영남 조계산 법흥사에서 지금 이 법을 전수하니라.

만약 이 법을 부촉할진대는 모름지기 상근기의 지혜라야 하며,마음으로 불법을 믿어 큰 자비를 세우고 이 경을 지니고 읽어 의지를 삼아 이어받아서 지금까지 끊이지 않는다.

법해스님은 본래 소주 곡강현 사람이다. 여래께서 열반하시고 법의 가르침이 동쪽 땅으로 흘러서 머무름이 없음을 함께 전하니, 곧 나의 마음이 머무름이 없음이로다.

이 진정한 보살이 참된 종취를 설하고 진실한 비유를 행하여 오직 큰 지혜의 사람만을 가르치나니, 이것이 뜻의 의지하는 바이다.

무릇 제도하기를 서원하고 수행하고 수행하되, 어려움을 만나서는 물러서지 않고, 괴로움을 만나서도 능히 참아 복과 덕이 깊고 두터워야만 바야흐로 이 법을 전할 것이다. 만약 근성이 감내하지 못하고 재량이 좋지 못하면 모름지기 이 법을 구하더라도 법을 어긴 덕 없는 이에게는 망령되이 <단경>을 부촉하지 말 것이니, 도를 같이 하는 모든 이에게 알려 비밀한 뜻을 알게 하노라.