周書 洪範篇 11-9th

1st 수(壽), 2nd 부(富), 3rd 강녕(康寧), 4th 유호덕(攸好德), 5th 고종명(考終命)

https://www.youtube.com/watch?v=LFbZp_5ukU4

http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0038267

오복(五福) - 한국민족문화대백과사전

유교개념용어 『서경』 홍범편 등에서 인생의 바람직한 조건으로 제시한 수·부·강녕·유호덕·고종명의 5가지를 가리키는 일반용어.

encykorea.aks.ac.kr

민간에서 바라는 오복은 『통속편(通俗編)』에 나오는데,

수(壽) · 부(富) · 귀(貴) · 강녕(康寧) · 자손중다(子孫衆多)로, 『서경』에 나오는 오복과 다소 차이가 있다.

*福이란 현대어로 풀이하면 '행복'의 의미다. 따라서 심리적 요인도 내포된다.

주(周)/ 하, 은(상), 주

기원전 1046년 ~ 기원전 771년까지 수도를 호경(현재의 시안)에 두어서 '서주'라 칭하고,

기원전 771년 ~ 기원전 256년까지 수도가 낙읍(현재의 뤄양)으로 천도되어서 '동주'라고 칭한다.

https://kydong77.tistory.com/20229

서경, 周書. 洪範篇 11)홍범의 9번째, 오복(五福)과 육극(六極)

[11] 홍범의 아홉번째인 오복(五福)과 육극(六極)은 이와 같습니다 九五福 (구 오복) "홍범의 아홉번째로, 다섯 가지의 복인 오복(五福)으로, 一曰壽(일왈수) 二曰富(이왈부) 그 첫째를 장수(長壽)

kydong77.tistory.com

[11] 홍범의 아홉번째인 오복(五福)과 육극(六極)은 이와 같습니다

九五福

(구 오복) "홍범의 아홉번째로, 다섯 가지의 복인 오복(五福)으로,

一曰壽

(일왈수) 그 첫째는 장수(長壽)인 수(壽)이며,

二曰富

(이왈부) 둘째는 부유한 부(富)이고,

三曰康寧

(삼왈강녕) 셋째는 건강과 평안인 강녕(康寧)이며,

四曰攸好德

(사왈유호덕) 넷째는 덕을 지키는 것을 낙으로 삼는 유호덕(攸好德)이며,

五曰考終命

(오왈고종명) 다섯째는 늙어서 목숨을 다하는 고종명(考終命)입니다.

六極. 여섯 가지의 곤액 (오복과 극단적으로 상반되는 6가지 불행)

(육극) 그리고 여섯 가지의 곤액(困厄)은,

一曰 凶短折

(일왈 흉단절) 첫째는 횡사(橫死)와 요절(夭折)이고,

二曰 疾

(이왈질) 둘째는 질병(疾)이며,

三曰憂

(삼왈우) 셋째는 근심인 우(憂)이고,

四曰貧

(사왈빈) 넷째는 가난한 빈곤(貧)이며,

五曰惡

(오왈악) 다섯째는 죄악을 짓는 악(惡)이며,

六曰弱

(육왈약) 여섯째는 몸이 쇠약한 약(弱)입니다"

周나라 시대에 이미 어떤 현상이 나타나면 미래에 닥칠 재난에 대비하기 위해 거북점. 시초점을 개발하고,

후대를 위해 갑골문자까지 만들어 역사 기록으로 남기려 노력했다.

우리는 미래사회의 재난에 대비해 어떤 노력을 하고 있는가? 부끄럽기 그지없다.

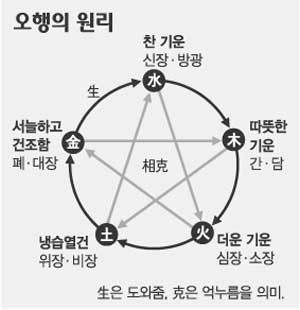

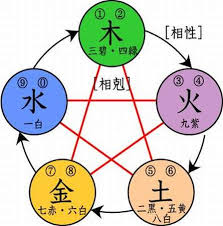

周나라 지식인들이 음양오행 등 당시의 지식을 총동원해 주역을 정리한 것도 어떤 현상에 대한 미래의 예측 가능한 수단을 개발하기 위한 한 방편이었다고 운영자는 추측한다.

http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0001835

거북점(─占) - 한국민족문화대백과사전

아래와 같이 출처를 표시하여 이용할 수 있습니다. <사진명>, 한국민족문화대백과사전(encykorea.aks.ac.kr), 한국학중앙연구원

encykorea.aks.ac.kr

http://chedulife.com.au/%EA%B1%B0%EB%B6%81%EA%B3%BC-%EC%8B%9C%EC%B4%88%E8%93%8D%E8%8D%89/

거북과 시초(蓍草) - 크리스천 라이프 - 에듀 라이프

거북과 시초(蓍草) 고대 중국에서 여자 무당인 무(巫)와 남자 무당인 격(覡)은 하늘과 인간을 연결하는 중재자로서 천신(天神)의 사자(使者)이자 씨족의 수호자였다. 문명의 모태, 혹은 문화의 시

chedulife.com.au

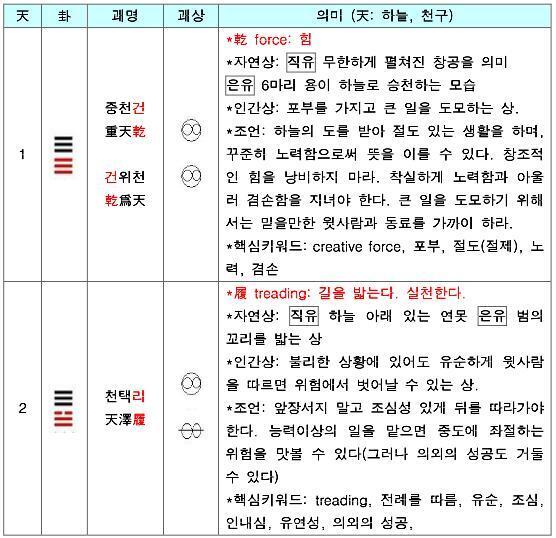

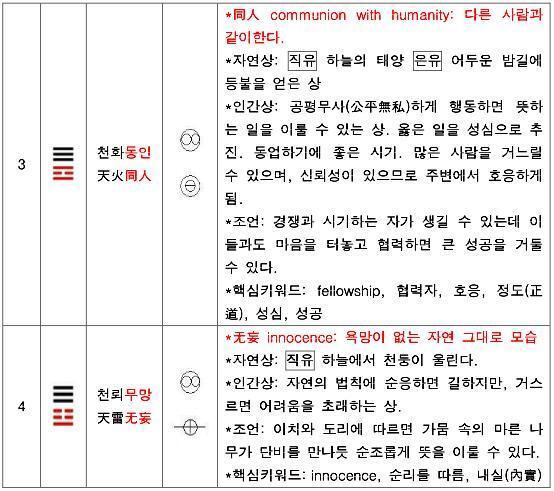

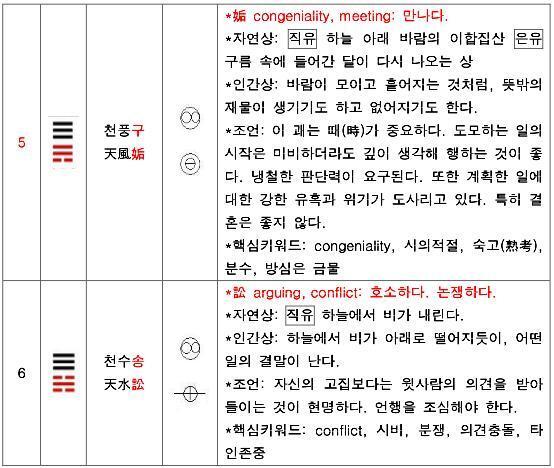

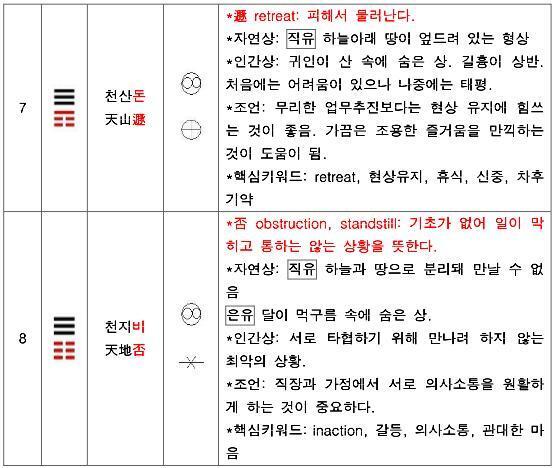

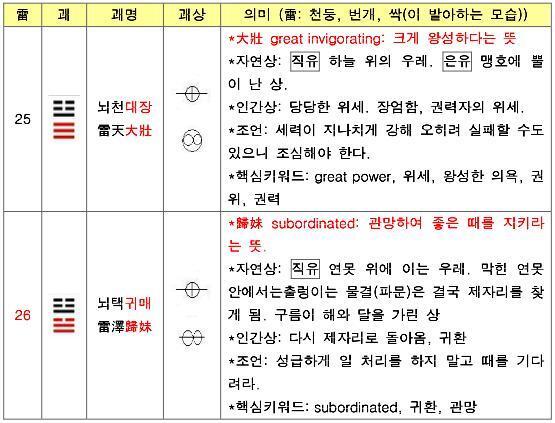

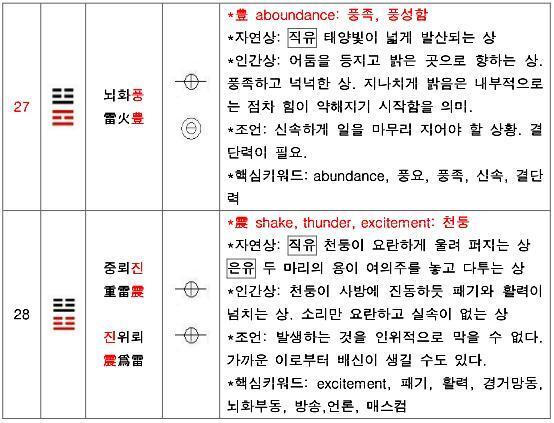

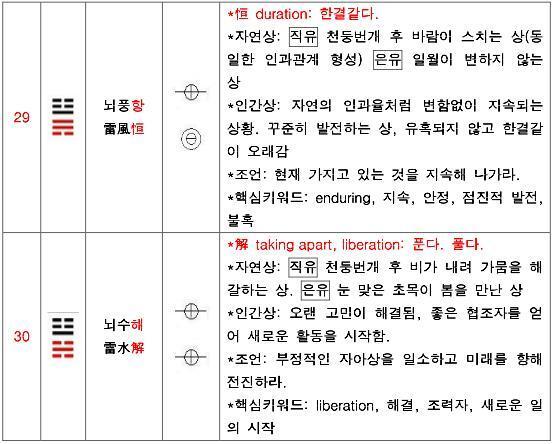

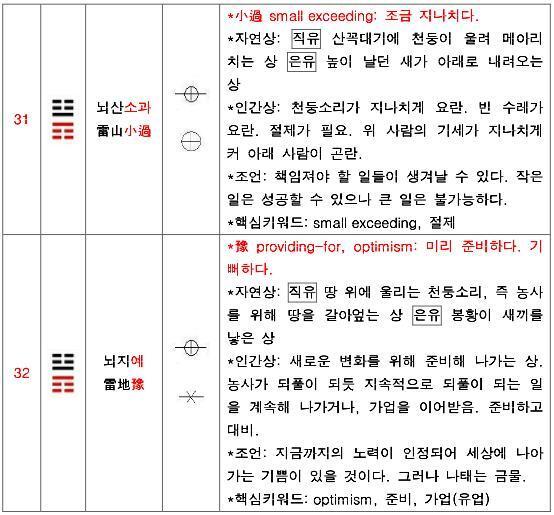

주역(周易) 목차, 괘사(卦辭) 64괘, 효사(爻辭) 384효/ 陰陽五行 원리

https://kydong77.tistory.com/21645

주역(周易) 64괘 해석, 괘사(卦辭) 64괘, 효사(爻辭) 384효/陰陽五行 원리

太極>兩儀> 四象>八卦 太極>兩儀> 四象>八卦 http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0059705 팔괘(八卦) - 한국민족문화대백과사전 팔괘는 자연계 구성의 기본이 되는 하늘·땅·못·불·지진·바람·물·산

kydong77.tistory.com

https://kydong77.tistory.com/20343

주역(周易) 목차, 괘사(卦辭) 64괘, 효사(爻辭) 384효/ 陰陽五行 원리

주역은 역경(易經)이라고도 한다 자료 활용을 가능케 하신 작성자 이즈래님께 감사드립니다. 우리는 애국가를 부르면서도 태극기의 음양과 건곤감리의 상징을 이해하지 못해 대한민국 국민으

kydong77.tistory.com

https://www.youtube.com/watch?v=jFFAg1rqYlY

https://www.youtube.com/watch?v=tA_2hEgSJMU

https://www.youtube.com/watch?v=Ltw6xUlvae0

https://www.youtube.com/watch?v=FlW17iQVRF8

https://www.youtube.com/watch?v=gnJ82yLeu58

https://www.youtube.com/watch?v=XSW0GAIxumg

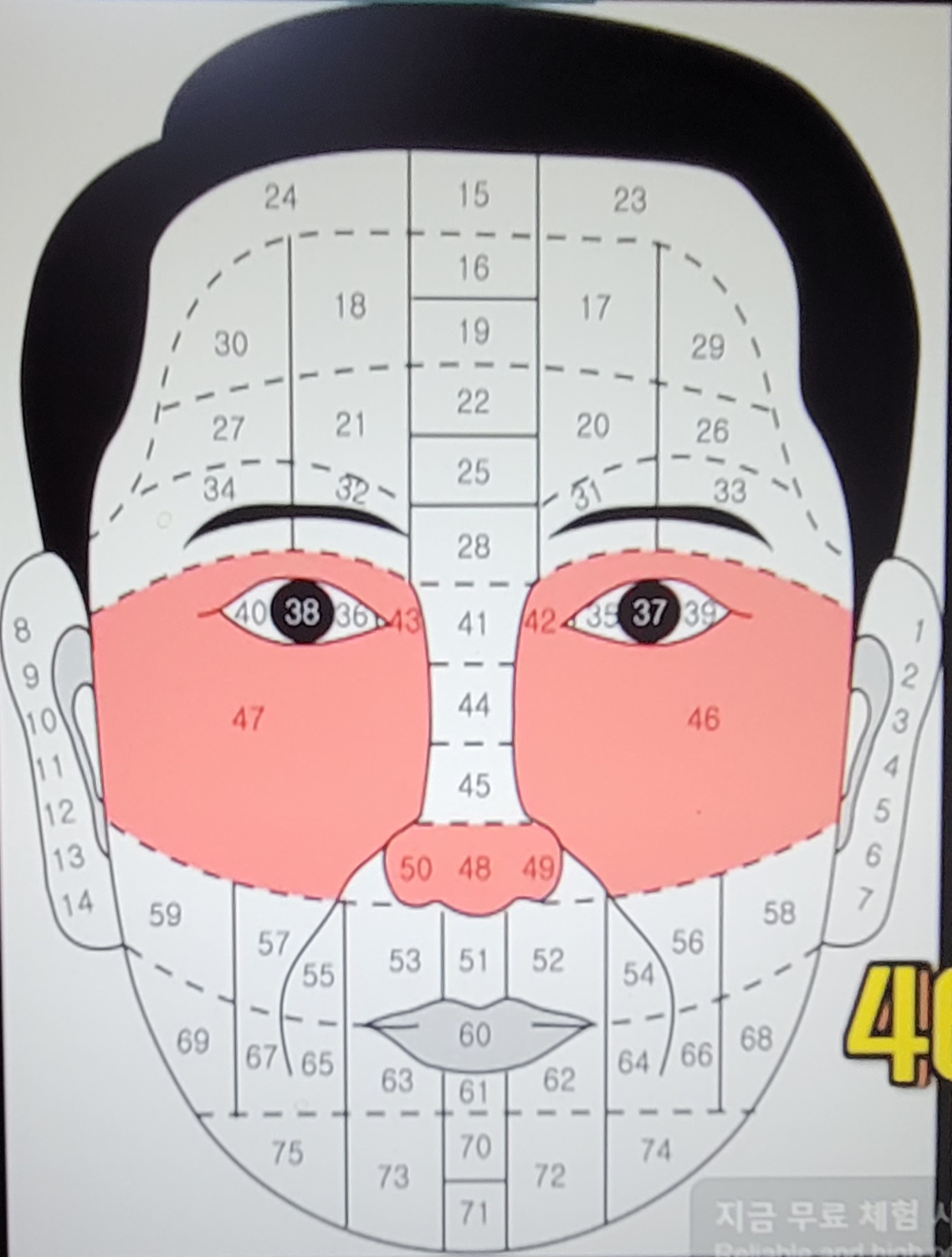

[재미로 보는 관상] 71세까지만.

https://www.youtube.com/watch?v=Kc4gFLl2MHw

바다는 받아래요

ㅡ 정용원

낮에는 해님의 사랑을 받아요

별밤에는 달님과의 속삭임도 받아요

바람의 심술도 받아요 구름의 눈물도 다 받아요

갈매기의 칭얼거림도 받아요

고기랑 해조랑 조개의 청도 받아요

밝음도 어둠도 다 받아요

그래서 바다는 받아래요

―『시선』(2012년 가을호)에서

對酒五首 [二]

蝸牛角上爭何事

(와우각상쟁하사) 달팽이 뿔처럼 좁은 세상에서 싸운들 무엇하리

石火光中寄此身

(석화광중기차신) 부싯돌 빤짝하는 찰라 동안 머물다 가는 몸

隨富隨貧且歡樂

(수부수빈차환락) 부귀빈천 주어진 대로 즐겨할지니

不開口笑是癡人

(불개구소시치인) 입 벌려 웃지 않는 사람이 바보라네.

https://kydong77.tistory.com/21705

白居易, 對酒五首 / 長恨歌·琵琶行& 백낙천(白樂天)의 한시 51수

白居易(백거이, 772년 ~ 846년) 자(字)는 낙천(樂天) 對酒五首 [一] 巧拙賢愚相是非 (교졸현우상시비) 어리석다 똑똑하다 서로 옳고 그름보다 何如一醉盡忘機 (하여일취진망기) 흠뻑 취하여 속세의

kydong77.tistory.com

'생활 > 지식 상식 역사' 카테고리의 다른 글

| 베다(vedas)/ 브라만교 & 힌두교의 신화적·종교적·철학적 경전 문헌 (1) | 2023.02.26 |

|---|---|

| 최강 한파/ 지구온난화로 북극 냉기 막던 ‘제트 기류’ 기능 약화 (0) | 2023.01.26 |

| 토정(土亭) 이지함(李之菡)/토정비결(秘訣),도참서 (1) | 2023.01.22 |

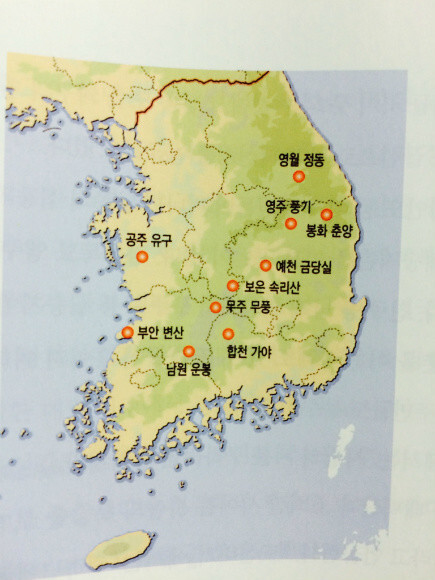

| 정감록(鄭鑑錄), 십승지(十勝地)/ 동학농민혁명 (1) | 2023.01.22 |

| 사주팔자(四柱八字),年月日時을 干支로 표기한 八字 (0) | 2023.01.22 |