https://kydong77.tistory.com/21581

사마천, 사기열전 太史公 自序 -열전 제70편 국역/swings81

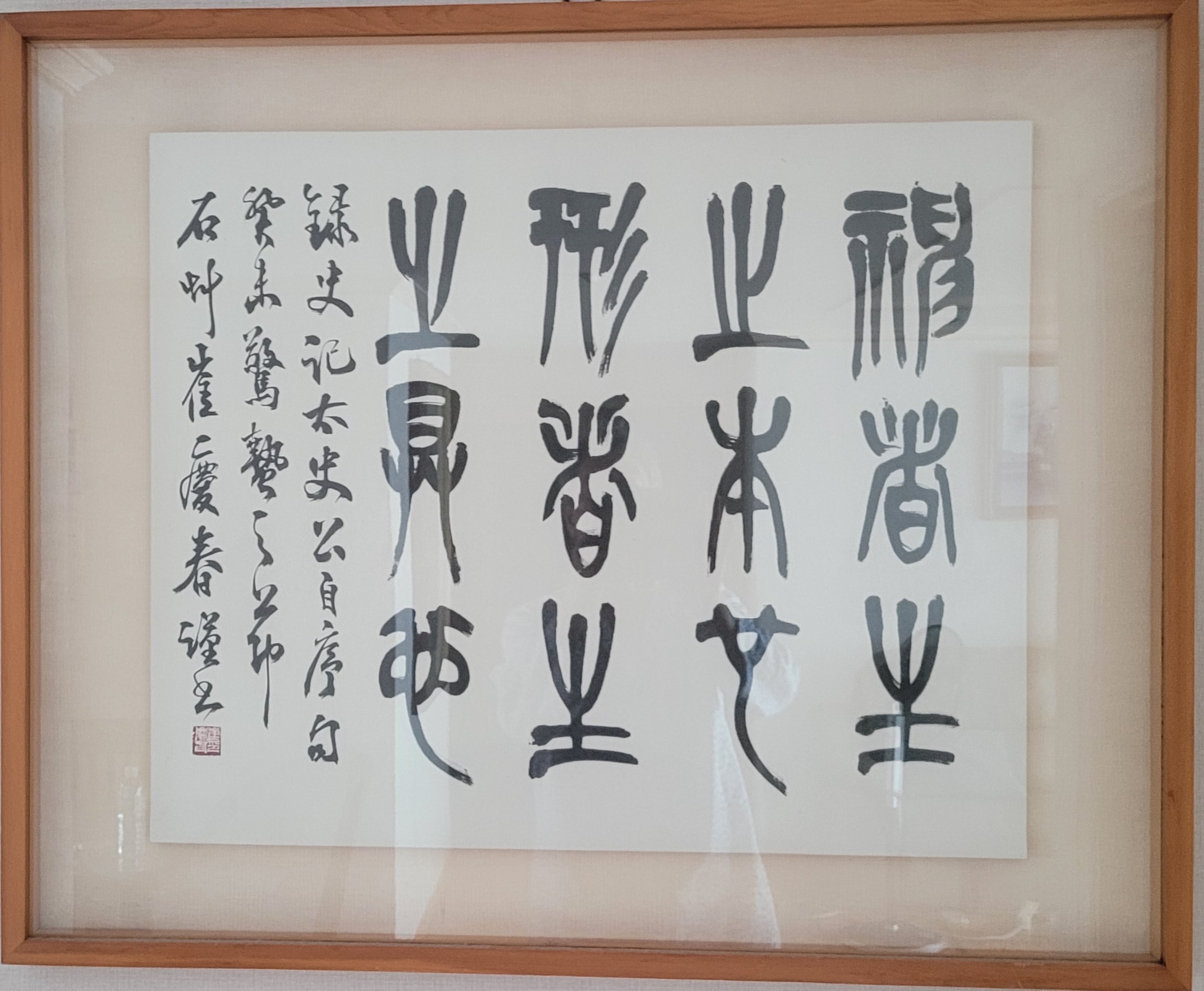

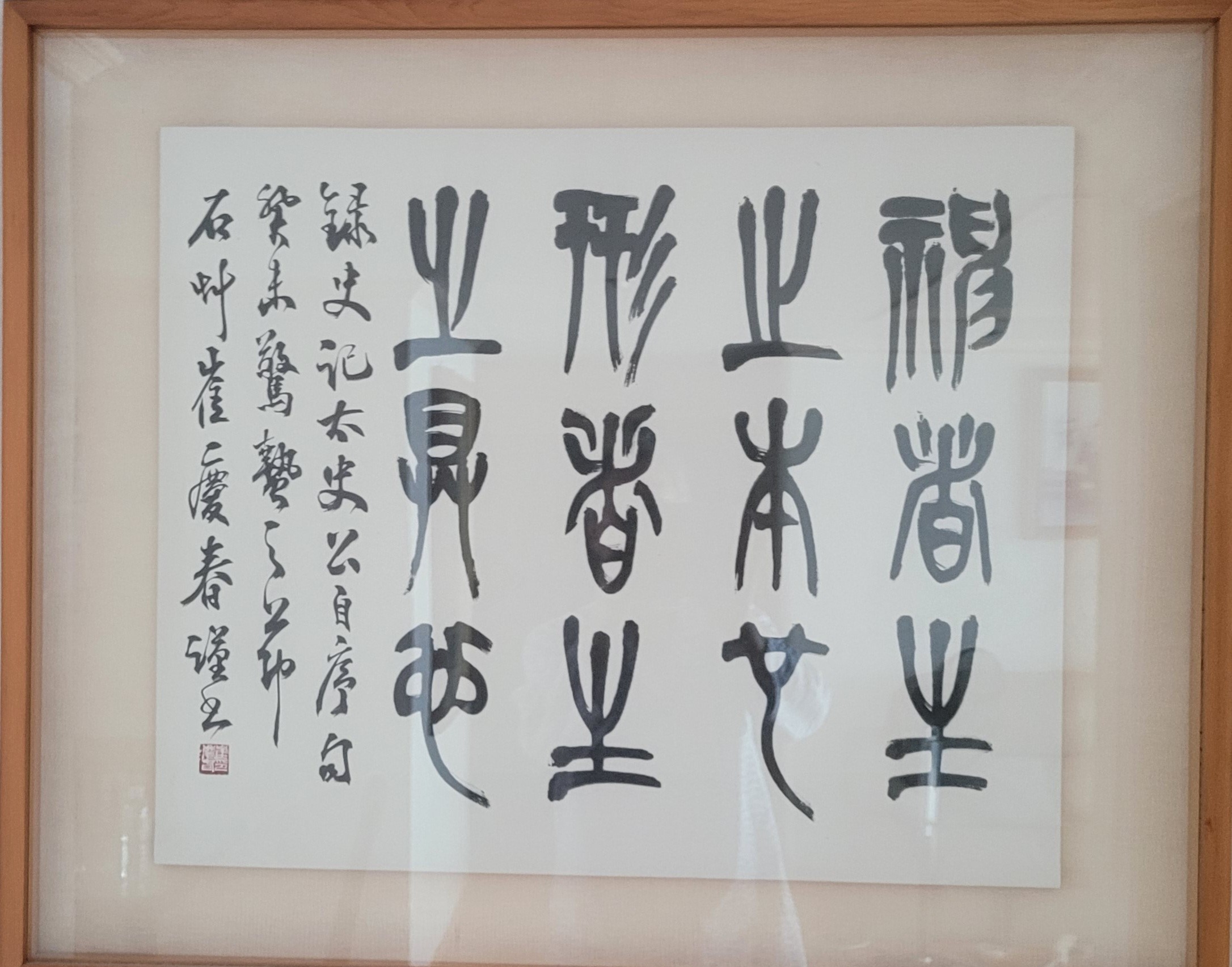

편액의 전서체 글씨를 인쇄용 한자로 바꾸면 편액 아래의 적색 글씨가 됩니다. 전서체는 해서체 붓글씨 이전의 글씨체이다 神者生之本也 形者生之具也 205.凡人所生者神也 (범인소생자신야), 무

kydong77.tistory.com

https://kydong77.tistory.com/19458?category=486097

史記列傳 제70권, 사마천의 자서전

kydong77.tistory.com/4241 를 " data-og-host="kydong77.tistory.com" data-og-source-url="https://kydong77.tistory.com/4241" data-og-url="https://kydong77.tistory.com/4241" data-og-image="https://scra..

kydong77.tistory.com

사마천-태사공자서 01

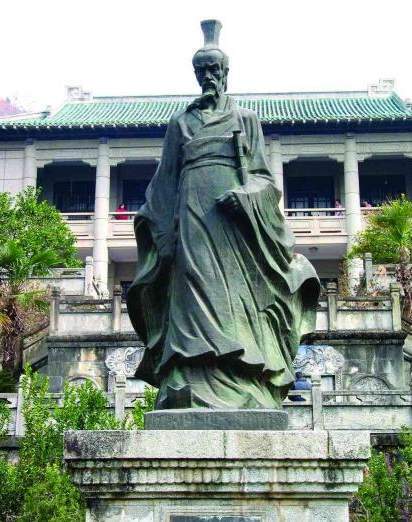

[사마천] http://giant.x-y.net/sagi/etc/preface_1.htm [주]사마천은 사기 열전 70권 중 마지막 권을 자서전으로 채웠다. 사마천의 문학정신 곧 발분의 정신[현실비판의식]이 명료하게 표출된 <太史公自序>를

kydong77.tistory.com

205.凡人所生者神也

(범인소생자신야), 무릇 사람이 살아 있음은 정신이 있기 때문이요

206.所托者形也

(소탁자형야). 정신이 의탁하는 것은 그 육체다. ........

214.神者生之本也

(신자생지본야), 정신이란 살아 있는 사람의 근본이며

215.形者生之具也

(형자생지구야). 육체는 그 정신을 담는 그릇이다. -- <太史公自序>

위 편액의 전서체 글씨를 해서체로 바꾸면 적색 글씨가 됩니다.

神者生之本也 形者生之具也

태사공자서(太史公自序)

https://kydong77.tistory.com/8066

52만6천5백자로 130편의 <태사공서>를 짓다

사기열전 제70 자서 [사마천 자서의 변] 52만6천5백자로 130편의 <태사공서>를 짓다 (은자주)‘사기(史記)’의 처음 이름은 ‘태사공서(太史公書)’였다. 남북조시대부터 ‘사기’란 이름으로 바뀌

kydong77.tistory.com

[사마천 자서의 변]

52만6천5백자로 130편의 <태사공서>를 짓다

(은자주)‘사기(史記)’의 처음 이름은 ‘태사공서(太史公書)’였다. 남북조시대부터 ‘사기’란 이름으로 바뀌었다.

1384. 維我漢繼五帝末流

(유아한계오제말류),

우리 한나라는 오제의 뒤를 이었으며

1385. 接三代(統)(絶)業

(접삼대(통)(절)업).

삼대의 유업을 계승하였다.

1386. 周道廢

(주도폐),

주나라의 도가 폐하게 되니

1387. 秦拔去古文

(진발거고문),

진나라가 서서 옛날의 고적들을 없애고

1388. 焚滅<詩><書>

(분멸<시><서>),

<시(詩)>와 <서(書)>를 불살랐다.

1389. 故明堂石室金櫃玉版圖籍散亂

(고명당석실금궤옥판도적산란).

그 결과 명당(明堂)의 석실에 보관되어 있던 금궤와 옥판의 지도와 서적들이 모두 흩어져 엉망이 되어버렸다.

1390. 于是漢興

(우시한흥),

이어서 한나라가 흥기하자

1391. 蕭何次律令(소하차율령),

소하가 율령을 차례로 발하고

1392. 韓信申軍法

(한신신군법),

한신(韓信)은 군법을 밝혔으며

1393. 張蒼爲章程

(장창위장정),

장창은 법규를,

1394. 叔孫通定禮儀

(숙손통정예의),

그리고 숙손통은 예의를 정했다.

1395. 則文學彬彬稍進

(즉문학빈빈초진),

이로써 한나라는 문학이 일어나 찬란하게 빛나게 되었고

1396. <詩><書>往往間出矣

(<시><서>왕왕간출의).

<시(詩)>와 <서(書)>가 세상에 나돌기 시작했다.

1397. 自曹參 盖公言黃老

(자조참천개공언황노).

조참은 개공을 무제에게 천거하여 황제와 노자의 사상이 세상에 알려지기 시작했고

1398. 而賈生

(이가생),

또한 가생과

1399. 晁錯明申, 商

(조착명신, 상),

조착은 신자와 상군의 법가사상을 밝혔다.

1400. 公孫弘以儒顯

(공손홍이유현),

공손홍은 유학으로써 세상에 빛을 발하고

1401. 百年之間

(백년지간),

그 백년 동안의

1402. 天下遺文古事靡不畢集太史公

(천하유문고사미불필집태사공).

천하에 남겨진 글과 옛날 전적들이 태사공에게 모이지 않은 것들이 없었다.

1403. 太史公仍父子相續纂其職

(태사공잉부자상속찬기직.

태사공의 직책에는 사마담과 사마천 부자가 계속해서 임명되었다.

1404. 曰: "於戱!

(왈 : "어희)

사마천이 말했다. " 아아!

1405. 余維先人嘗掌斯事

(여유선인상장사사),

우리들 선조들께서 이 이일을 일찍이 맡아하여

1406. 顯于唐虞

(현우당우),

우임금 때 벌써 세상에 알려지기 시작하여

1407. 至于周

(지우주),

주조에 이르러

1408. 復典之

(복전지),

다시 그 직을 맡게 되었다.

1409. 故司馬氏世主天官

(고사마씨세주천관).

이런 연고로 사마씨는 대를 이어 천관을 맡아하다가

1410. 至于余乎

(지우여호),

이윽고 나에게까지 이른 것인가?

1411. 欽念哉!

(흠념재)"

경건한 마음을 갖지 않으면 안 될 것이다!"

1412. 罔羅天下放失舊聞

(망라천하방실구문),

이미 없어진 구문들을 천하에서 모아서

1413. 王迹所興

(왕적소흥),

왕들의 사적을 통해서 그 흥함의 처음을 찾고

1414. 原始察終

(원시찰종),

끝을 살펴서

1415. 見盛觀衰

(견성관쇠),

흥망성쇠를 보고자 하였으며

1416. 論考之行事

(논고지행사),

그 일의 진행을 사실적으로 고찰하여

1417. 略推三代

(략추삼대),

삼대의 일을 간략히 추정하였으며,

1418. 錄秦漢

(록진한),

진한시대의 기록에 유추하여

1419. 上記軒轅

(상기헌원),

위로는 황제부터 기록하여

1420. 下至于玆

(하지우자),

지금의 금상폐하에 이르기까지

1421. 著十二本紀

(저십이본기),

모두 <12본기>를 지은 것은

1422. 旣科條之矣

(기과조지의).

모두 조례를 만들어 그 틀 안에서 이루어진 것이다.

1423. 幷時異世

(병시지세),

시대가 같기도 하고, 세대가 다르기도 하여

1424. 年差不明

(연차불명),

그 연차가 확실하지 않아

1425. 作十表

(작십표).

모두 10개의 연표를 만들었다.

1426. 禮樂損益

(예악손익),

예와 악은 없어지고 혹은 더하여지기도 하였으며

1427. 律歷改易

(율력개이),

율력은 새로 바뀌어 졌다.

1428. 兵權, 山川, 鬼神

(병권, 산천, 귀신),

또한 병사와 권모의 일, 지방제도, 제사에 관한 일

1429. 天人之際

(천인지제),

하늘과 사람과의 관계 등에 대해

1430. 承 通變

(승폐통변),

그 폐단을 밝혀 변화에 응하게하고자

1431. 作八書

(작팔서).

<서(書)> 8편을 지었다.

1432. 二十八宿環北辰

(이십팔수환북신),

28팔 수가 북극성을 중심으로 돌고 있고

1433. 三十輻共一

(삼십복공일곡),

30개의 바퀴살이 모두 한 개의 속바퀴에 집중되어 있으나

1434. 運行無窮

(운행무궁)

그 운행의 법측은 무궁하듯이

1435. 輔拂股肱之臣配焉

(보불고굉지신배언),

왕들을 보필하던 고굉지신들을 이것에 빗대어

1436. 忠信行道

(충신행도),

충신들이 도를 행하고

1437. 以奉主上

(이봉주상),

그 임금을 받든 사람들에 관하여

1438. 作三十世家

(작삼십세가).

세가 30편을 지었다.

1439. 扶義

(부의숙당),

의를 부양하고 기개가 있어 남에게 억눌리지 않으며

1440. 不令己失時

(불령기실시),

세상에 처하여 기회를 놓치지 않고

1441. 入功名于天下

(입공명우천하),

공명을 세상에 세운

1442. 作七十列傳

(작칠십열전).

열전 70편을 지었다.

1443. 凡百三十篇

(범백삼입편),

모두 130편에

1444. 五十二萬六千五百字

(오십이만육천오백자),

52만6천5백자로

1445. 爲<太史公書>

(위<태사공서>.)

<태사공서>라 이름 짓는다.

1446. 序略以拾遺補藝

(서략이습유보예),

이 서문은 개략적으로 흩어져 있는 것을 수습하여

1447. 成一家之言

(성일가지언),

일가의 말을 이루어

1448. 厥協<六經>異傳

(궐협<육경>이전),

육경 외에 전하여지는 것을 보충하여

1449. 整齊百家雜語

(정제백가잡어),

백가와 잡어를 정리한 것이다.

1450. 藏之名山

(장지명산),

정본은 명산에 보관하고

1451. 副在京師

(부재경사),

부본은 서울에 두어

1452. 俟后世聖人君子 第七十

(의후세성인군자 제칠십)..

후세의 성인군자들의 손길을 기다리기로 했다. 열전 제70.

[은자주] 열전 제70은 ‘태사공 자서’이다.

1453. 太史公曰

(태사공왈):

태사공이 말한다.

1454. 余述曆黃帝以來至太初而訖

(여술력황제이래지태초이흘),

"내가 황제로부터 태초연간에 이르기까지의 역사를 기술하여

1455. 百三十篇

(백삼십편)

130편의 역사서를 지었다."

[太史公自序 大尾]

https://kydong77.tistory.com/8068

사기열전 제1-제30 자서

사기열전 제1-제30 자서 http://giant.x-y.net/sagi/etc/preface_4.htm [주] 사마천은 어떤 인물들을 입전의 대상으로 삼았는가를 알기 위해 열전 70편의 서문을 통해 입전동기 및 그들 삶의 특징을 살펴본다.

kydong77.tistory.com

사기열전 제1-제30 자서

http://giant.x-y.net/sagi/etc/preface_4.htm

[주] 사마천은 어떤 인물들을 입전의 대상으로 삼았는가를 알기 위해 열전 70편의 서문을 통해 입전동기 및 그들 삶의 특징을 살펴본다. 앞에서 밝혔듯이 ‘오제본기(五帝本紀)’ 이하에서는 130편에 달하는 각편의 집필동기 및 그 내용을 밝혔으나 너무 번잡하여 본 블로그에서는 열전 70편에 대한 것만 수록하기로 한다.

1049. 末世爭利

(말세쟁리),

세상이 말세가 되면 세상 사람들은 모두가 이익을 다투게 되나

1050. 維彼奔義

(유피분의)

오로지 그들만은 의를 추구하여

1051. 讓國餓死

(양국아사),

나라의 군주 자리도 마다하고 결국은 굶어 죽었으니

1052. 天下稱之

(천하칭지).

천하 사람들이 그들을 칭송하였다.

1053. 作<伯夷列傳>第一

(작<백이열전>제일)

이에 <백이열전>제1을 지었다.

▶백이(伯夷)/백이(伯夷)와 숙제(叔齊)를 말한다. 백이는 형이고 숙제는 동생으로 지금의 천진시 복쪽의 창려(昌黎)시에 있었던 고죽국(孤竹國)의 왕자였다. 고죽국의 군주가 차자인 숙제를 왕으로 세우려 했으나 생전에 실행하지 못하고 죽었다. 이에 백이가 자기 부친의 뜻을 알고 왕위를 동생인 숙제에게 물려 주기 위해 나라 밖으로 도망쳤다. 그러나 숙제도 형을 제치고 동생이 왕의 자리에 앉는 것은 옳지 않은 일이라고 왕자리에 앉지 않고 그 역시 나라 밖으로 떠났다. 그후 두 사람은 주나라의 서백(西伯) 창(昌)이 노인들을 공경한다는 소식을 듣고 그에게 달려가 귀의하였다. 서백 창이 죽고 그의 아들인 주무왕(周武王)이 군사를 이끌고 은나라를 정벌하려고 하자 신하의 나라가 주인 되는 나라를 정벌하는 것은 의로운 일이 아니라고 하며 주나라를 떠나 수양산(首陽山)으로 들어가 비록 곡식일지라도 주나라 땅에서 난 것이라 먹지 않고 고사와 고비를 캐어 먹으며 연명하다가 결국은 굶어 죽고 말았다.

1054. 晏子儉矣

(안자검의),

안자(晏子) 평중(平仲)은 검소했으며

1055. 夷吾則奢

(이오즉사);

관자(管子) 이오(夷吾)는 사치하여 두 사람은 서로 행하는 바가 달랐으나

1056. 齊桓以覇

(제환이퍠),

이오는 제환공을 패자로 만들었고

1057. 景公以治

(경공이치).

평중은 제경공으로 하여금 치세를 이루게 만들었다.

1058. 作<管晏列傳>第二

(작<관안열전)제이)

이에 <관안열전>제2를 지었다.

1059. 李耳無爲自化

(이이무위자화),

노자(老子) 이이(李耳)는 무위(無爲)를 주장하여 사람들로 하여금 스스로 선하게 만들게 하고

▶무위(無爲)/ 도가사상의 근본적인 개념의 하나. 도가사상에서는 일체의 만물을 생성하고 소멸시키면서 그 자신을 생멸(生滅)을 넘어선 초감각적 실재 내지 천지자연의 이치로서의 도의 본질을 체득하는 것을 궁극적인 목적으로 삼는데, 그 도의 본질을 나타내는 것이 무위(無爲)라는 개념이다. 무위란 인위의 부정을 뜻하며, 결코 아무 것도 하지 않는 것이 아니다. 그것은 모든 인간적 영위을 위(僞)로서 부정하고 천지자연의 이치에 그대로 따른 참된 위를 실현하는 일이며, 정확히는 무위의 위이다. 노자는 인간이 지(知) 또는 욕(欲)에 의해서 무엇인가를 하려고 하면 오히려 세상에 대위대란(大爲大亂)을 초래하는 계기가 됨으로 될 수 있는 대로 무리하지 말고 모든 것을 자연에 맡겨 두는 것이 가장 무난하다고 하였다. 그의 무정부적 사상은 이 사항에 기초를 둔 것이다. 장자에 와서는 개인적인 면이 뚜렷이 나타나 사회적으로 무위한 것을 최고의 경지에 이르는 톨로 보았다. (출전/동서문화백과대사전)

1060. 淸淨自正

(청정자정);

마음을 깨끗하게 가짐으로써 스스로 올바른 마음을 갖게 만들었으며

1061. 韓非 事情

(한비췌사정),

한비자는 각기 일마다의 정황을 헤아려

1062. 循勢理

(순세리).

세력과 도리가 움직이는 이치에 따랐다.

1063. 作<老子韓非列傳>第三

(작<노자한비열전>제삼)

이에 <노자한비열전>제3을 짓는다.

1064. 古王者而有<司馬法>(고왕자이유<사마법>)

옛날 왕들에게도 <사마법>이라고 있었으나

1065. 穰 能申明之(앙저능신명지).

사마양저(司馬穰 )가 그 병법의 쓰임새 넓히고 분명히 밝혔다.

1066. 作<司馬穰 列傳>第四

(작<사마양저열전>제사)

이에 <사마양저열전>제4를 지었다.

1067. 非信廉仁勇不能傳兵論劍

(비신렴이용불능전명논검),

신(信), 염(廉), 인(仁), 용(勇)이 아니고는 병법과 검술에 대해 논할 수 없으며

1068. 與道同符

(여도동부),

부절이 서로 맞듯이 그 이론이 도에 맞아야

1069. 內可以治身

(내가이치신),

안으로는 스스로 자기 몸을 다스릴 수 있고

1070. 外可以應變

(외가이응변),

밖으로는 그 변화에 대해 대처할 수 있다.

1071. 君子比德焉

(군자비덕언).

군자가 이것에 더하여 같이 중요하게 생각해야 할 것은 덕이라고 했다.

1072. 作<孫子吳起列傳>第五

(작<손자오기열전>제오).

이에 <손자오기열전>제5를 지었다.

1073. 維建遇讒

(유건우참),

태자건(太子建)이 비무극으로부터 참소를 당해

1074. 爰及子奢

(원급자서),

그 화가 오사(伍奢)의 몸에 미쳤다.

1075. 尙旣匡夫

(상기광부),

오상(伍尙)은 그 부친을 위해 목숨을 버렸으며

1076. 伍員奔吳

(오원분오),

그 동생 오자서(伍子胥)는 오나라로 달아나 그 부친과 형의 원수를 갚았다.

1077. 作<伍子胥列傳>第六

(작<오자서열전>제육)

이에 <오자서열전>제6을 지었다.

1078. 孔氏述文

(공씨술문),

공자는 학문과 문학을 논하고

1079. 弟子興業

(제자흥업),

그 제자들은 공자의 가르침을 세상에 일으켰다.

1080. 咸爲師傅

(함위사부),

그들은 모두가 사람들의 스승이 되어,

1081. 崇仁 義

(숭인려의).

사람들로 하여금 인을 숭상하고 의를 행하게 했다.

1082. 作<仲尼弟子列傳>第七

(작<중지제자열전>제칠)

이에 <중니제자열전>제7을 지었다.

1083. 去衛適秦

(앙거위적진),

상앙은 위(衛) 땅을 떠나 진나라로 들어가

1084. 能明其術

(능명기술),

그가 배운 술법을 능히 펼칠 수 있어

1085. 强覇孝公

(강패효공),

진효공(秦孝公)을 패자로 만들었음으로

1086. 後世遵其法

(후세준기법).

후세 사람들이 그가 펼친 법술을 높였다.

1087. 作<商君列傳>第八

(작<상군열전>제팔)

이에 <상군열전>제8을 지었다.

1088. 天下患衡秦毋

(천하환형진무염),

천하가 근심하고 있었던 것은 진나라의 강포함이었으나

1089. 而蘇子能存諸侯

(이소자능존제후),

소진은 능히 제후국들을 존립하게 하고

1090. 約從以抑貪强

(약종이억탐강).

합종의 맹약을 맺게 하여 탐욕스러운 진나라를 제어 하였다.

1091. 作<蘇秦列傳>第九

(작<소진열전>제구)

이에 <소진열전>제9를 짓는다.

1092. 六國旣宗親

(육국기종친),

육귝이 서로 합종을 맺어 친하게 지내게 되자

1093. 而張儀能明其說

(이장의능명기설),

장의는 그 잘못을 능히 지적할 수 있어

1094. 復散解諸侯

(복산해제후).

다시 합종책을 깨고 제후들을 해산시킬 수 있었다.

1095. 作<張儀列傳>第十

(작<장의열전>제십)

이에 <장의열전>제10을 짓는다.

1096. 秦所以東攘雄諸侯

(진소이동양웅제후),

진나라가 동쪽의 제후들을 물리치고 천하에 군림할 수 있었던 것은

1097. 樗里, 甘茂之策

(저리, 감무지책).

저리질(樗里疾)과 감무(甘茂)의 계책 덕분이었다.

1098. 作<樗里甘茂列傳>第十一

(작<저리감무열전>제십일)

이에 <저리감무열전>제11을 지었다.

http://giant.x-y.net/sagi/etc/preface_5.htm

1099. 苞河山

(포하산),

하수와 화산을 차지하고

1100. 圍大梁

(위대량),

대량(大梁)을 포위하여

1101. 使諸侯斂手而事秦者

(사제후렴수이사진자),

제후들로 하여금 두 손을 비비며 진나라를 받들게 한 것은

1102. 魏염之功

(위염지공).

위염(魏염)의 공이다.

1103. 作<穰侯列傳>第十二

(작<양후열전>제십이)

이에 <양후열전>제12를 지었다.

1104. 南拔언령

(남발언영),

남쪽으로는 초나라의 도성 영도(呈+우부방都)를 함락시키고

1105. 北최長平

(북최[손수+崔]장평),

북쪽으로는 장평에서 조나라 군사 40만을 몰살시켰으며

1106. 遂圍邯鄲

(수위한단),

이어서 조나라의 수도 한단을 포위할 수 있었던 것은

1107. 武安爲率

(무안위솔);

모두가 무안군 백기가 지휘해서 이루어진 것이다.

1108. 破荊滅趙

(파형멸조),

또한 초나라와 조나라를 멸하여 진나라가 천하를 통일 할 수 있었던 것은

1109. 王 之計

(왕전지계),

왕전의 계책에 따랐기 때문이었다.

1110. 作<白起王[前+羽]列傳>第十三.

(작<백기왕전열전>제십삼)

이에 <백기왕전열전>제13을 지었다.

1111. 獵儒墨之遺文

(엽유묵지유문),

유가(儒家)와 묵가(墨家)가 남긴 글을 섭렵한 맹자는

1112. 明禮義之統紀

(명례의지통기),

예의를 행하는 데 필요한 기강을 밝혔고

1113. 絶惠王利端

(절혜왕리단),

양혜왕(梁惠王)의 이익에만 집착한 마음을 끊게 만들어

1114. 列往世興衰

(열왕세흥쇠).

지난 옛날의 흥망성쇠를 열거했다.

1115. 作<孟子荀卿列傳>第十四

(작<맹자순경열전>제십사

이에 <맹자순경열전>제14를 지었다.

1116. 好客喜士

(호객희사),

맹상군(孟嘗君) 전문(田文)은 문객과 선비를 좋아하여

1117. 士歸于薛

(사귀우설),

천하의 많은 선비들이 설(薛) 땅으로 모여들었다.

▶설(薛)/ 지금의 산동성 등현 남쪽에 위치했던 제나라 성읍으로 맹상군(孟嘗君)의 봉읍이었다.

1118. 爲齊 楚魏

(위제한초위).

그는 그 선비들을 이용하여 제나라를 위해 초나라와 위나라의 침략을 막아 낼 수 이었다.

1119. 作<孟嘗君列傳>第十五

(작<맹상군열전>제십오)

이에 <맹상군열전>제15를 지었다.

1120. 爭馮亭以權

(쟁풍정이권),

조나라의 평원군은 풍정(馮亭)과 권력을 다투다가

1121. 如楚以救邯鄲之圍

(여초이구한단지위),

초나라로 가서 구원군을 얻어 한단의 포위를 풀고,

1122. 使其君復稱于諸侯

(가기군복칭우제후).

그 군주로 하여금 제후들 사이에 이름을 드높이게 했다.

1124. 作<平原君虞卿列傳>第十六

(작<평원군우경열전>제십육

그래서 <평원군우경열전> 제16을 지었다.

1125. 能以富貴下貧賤

(능이부귀하빈천),

부귀한 신분이면서 빈천한 사람들과 능히 사귈 수 있었고

1126. 賢能 于不肖

(현능굴우불초),

현능하면서도 불초한 자들에게 능히 몸을 굽혔으니

1127. 唯信陵君爲能行之

(유신릉군위능행지).

이는 오로지 신릉군만이 할 수 있었다.

1128. 作<魏公子列傳>第十七

(작<귀공자열전>제십칠)

그래서 <위공자열전>제17을 지었다.

1129. 以身徇君

(이신순군),

그 모시던 군주를 위해 몸을 바침으로

1130. 遂脫强秦

(수탈강진),

결국은 강포한 진나라로부터 고열왕을 빼내었고

1131. 使馳說之士南鄕走楚者

(사치설지사만향초자),

유세하던 선비들을 남쪽의 초나라로 발길을 돌리게 한 것은

1132. 黃歇之義

(황헐지의).

황헐의 의로운 마음에서 였다.

1133. 作<春信君列傳>第十八

(작<춘신군열전>제십팔)

이에 <춘신군열전>제18을 짓는다

1134. 能忍 于魏齊

(능인구우위제),

능히 위제(魏齊)로부터 당한 굴육을 참아내고

1135. 而信威于强秦

(이신위우강진);

강포한 진나라에서 신임을 받아 위엄을 떨쳤다.

1136. 推賢讓位

(추현양위),

이어서 물러날 때가 되자 어진 사람을 대신 추천하고 자기의 자리를 물려주니

1137. 二子有之

(이자유지).

1138. 作<范 蔡澤列傳>第十九

(작<범수채택열전>제십구)

그래서 <범수채택열전>제19를 지었다.

1139. 率行其謀

(솔행기모),

군사를 일으켜 계책에 따라 행하였으며

1140. 連五國兵

(연오국병),

이웃 다섯 나라의 군사들과 연계하여

1141. 爲弱燕報强齊之仇

(위약연보강진지구),

국력이 약한 연나라를 위해 강성한 제나라에 원수를 갚아

1142. 雪其先君之恥

(설기선군지치).

모시선 군주의 치욕을 씻었다.

1143. 作<樂毅列傳>第二十

(작<악의열전>제이십)

그래서 <악의열전>제20을 지었다.

1144. 能信意强秦

(능신의강진),

강포한 진나라 왕에게 자기의 의지를 분명히 밝힐 수 있었고

1145. 而屈體廉子

(이굴체염자),

또한 염파에게는 능히 몸을 굽혀

1146. 用徇其君

(용순기군),

그 군주에게 충성을 바칠 수 있게끔 하였다.

1147. 俱重于諸侯

(구중우제후).

이윽고 그 두 사람은 천하의 제후들로부터 중시되었다.

1148. 作<廉頗藺相如列傳>第二十一

(작<염파인상여열전>제이십일)

이에<염파인상여열전>제21을 지었다.

1149. 王旣失臨淄而奔去齊

(민왕기실임치이분거제),

민왕이 이미 나라 임치성을 빼앗기고 거( ) 땅으로 도망쳤다.

1150. 唯田單用卽墨破走騎劫

(유전단용즉묵파주기겁),

그러나 전단만이 즉묵을 굳게 지키다가 연나라 장수 기겁(騎劫)을 격파하여

1151. 遂存社稷

(수존사직).

결국은 제나라의 사직을 보존했다.

1152. 作<田單列傳>第二十二

(작<전단열전>제이십이)

이에<전단열전>제22를 지었다.

1153. 能說詭說解患于圍城

(능설궤설해환우위성),

달변과 궤변으로 진나라 군사들에 의해 포위된 성의 포위망을 풀고

1154. 輕爵祿

(경작록),

작위에 봉록도 개의치 않았으며

1155. 樂肆志

(악사지).

단지 자기들의 뜻한 바를 성취한것 만을 즐거워하였다.

1156. 作<魯仲連鄒陽列傳>第二十三

(작<노중련추양열전>제이십삼)

이에 <노중련추양열전> 제23을 지었다.

1157. 作辭以諷諫

(이사이풍간),

초사(楚辭)라는 시부를 창조하여 정치를 풍자하여 간하고

1158. 連類以爭義

(연류이쟁의),

그와 비슷한 것들을 비유함으로써 의로운 일을 주장했다.

1159. <離騷>有之

(<이소>유지).

그가 지은 <이소>라는 시가는 이러한 것들을 지니고 있다.

1160. 作<屈原賈生列傳>第二十四

(작<굴원가생열전>제이십사)

그래서 <굴원가생열전>제24를 지었다.

1161. 結子楚親

(결자초친),

조나라의 포로가 된 자초(子楚)와 가까워져 지내더니

1162. 使諸侯之士斐然爭入事秦

(사제후지사비연쟁입사진).

제후들로 하여금 서로 다투어 진나라에 들어가 모시도록 했다.

1163. 作<呂不韋列傳>第二十五

(작<여불위열전>제이십오)

<여불위열전>제25를 지었다.

1164. 曹子匕首

(조자비수),

조말(曺沫)은 비수를 가슴에 품고 회맹장에 들어가

1165. 魯獲其田

(노획기전),

제환공을 위협하여 노나라의 빼앗긴 땅을 되찾고

1166. 齊明其信

(제명기신);

제환공으로 하여금 그 말을 지켜 신의라는 것을 밝히게 했으며

1167. 禮讓義不爲二心

(예양의불위이심).

예양은 의를 지켜 결코 두 마음을 품지 않았다.

1168. <刺客列傳>第二十六

(작<자객열전>제이십육)

이에 <자객열전>제26을 지었다.

1169. 能明其畵

(능명기화),

진나라를 위해 그림을 그리듯 그 계책을 명확히 세웠고

1170. 因時推秦

(인시추진),

시의에 맞게 시행하였다.

1171. 遂得意于海內

(수득의우해내),

결국은 그는 해내에서 뜻을 얻은

1172. 斯爲謀首

(사위모수).

진나라 참모진의 우두머리가 되었다.

1173. 作<李斯列傳>第二十七

(작<이사열전>제이십칠)

<이사열전>제27을 지었다.

1174. 爲秦開地益衆

(위진개지익중),

진나라를 위해 영토를 더욱 넓혀 백성들의 수효를 증가시켰고

1175. 北靡匈奴

(북미흉노),

북으로는 흉노를 막았으며

1176. 据河爲塞

(거하위색),

하수에 의지해서는 요새를 쌓았다.

1177. 因山爲固

(인산위고),

견고한 산악의 험지를 이용하여

1178. 建楡中

(건유중).

유중을 건설했다.

▶유중(楡中)/고대의 지명.

1179. 作<蒙恬列傳>第二十八

(작<몽염열전>제이십팔)

<몽염열전>제28을 지었다.

1180. 塡趙塞常山以廣河內

(전조색상한이광하내),

조나라를 지키고 상산(常山)에 요새를 세웠으며 이윽고 그 세력을 하내군(河內郡)까지 넓혀

▶상산(常山)/ 한나라 초기에 설치한 군 이름으로 지금의 하북성 당하(唐河) 이남과 내구(內丘) 이북......

▶하내군(河內郡)/ 지금의 하남성 황하 이북과 급현(汲縣) 서쪽의 땅으로 한(漢)과 초(楚)가 다툴 때 중립지역을 두기 위해 설치한 군현 이름이다.

1181. 弱楚權

(약초권),

이윽고 초나라의 세력을 약화시켜

1182. 明漢王之信于天下

(명한왕지신우천하).

한왕(漢王)의 신의를 천하에 밝혔다.

1183. 作<張耳陳餘列傳>第二十九

(작<장이진여열전>제이십구).

<장이진여열전> 제29를 지었다.

1184. 收西河

(수서하),

위표(魏豹)는 서하(西河)와

1185. 上黨之兵

(상당지병),

상당의 병사들을 이끌고

1186. 衆至彭城

(중지팽성);

팽성으로 달려가 한왕(漢王)을 도왔다.

1187. 越之侵掠梁地以苦項羽

(월지침략양지이고항우).

팽월(彭越)은 양(梁)을 공격하여 항우를 괴롭혔다.

1188. 作<魏豹彭越列傳>第三十

(작<위표팽월열전>제삼십)

이에 <위표팽월열전> 제30을 지었다.

https://kydong77.tistory.com/20955

사마천, 史記130권, 목록과 구성

목차 1. 사기-본기 편 -12권 2. 사기-표 편 -10권 3. 사기-서 편 -8권 4. 사기-세가 편 -30권〉 5. 사기-열전 편 -70권 사기는 총 130권의 책으로, 〈본기-12권〉, 〈표-10권〉, 〈서-8권〉, 〈세가-30권〉,..

kydong77.tistory.com

'중국고전 > 史記 사기열전' 카테고리의 다른 글

| 사마천, 太史公自序 재록(再錄)/史記 130편 52만6천5백자 (0) | 2022.08.31 |

|---|---|

| 司馬遷, 史記 권130. 태사공자서(太史公自序)/ 130권 목록 (0) | 2022.08.30 |

| 5-1. 孫武列傳(손무열전)/史記卷六十五 孫子吳起列傳/손자병법13편 (0) | 2021.11.29 |

| 사마천, 史記130권, 목록과 구성/130편 52만6천5백자 (0) | 2021.09.10 |

| 史記列傳 제70권, 사마천의 자서전 (0) | 2020.09.13 |