https://www.youtube.com/watch?v=0ntn3Q28BD4

아제 아제 바라아제 바라승아제 모지 사바하

(가자 가자 피안으로 가자. 피안으로 완전히 건너 가, 개달음에 뿌리를 내리자.)

*위 주문(呪文)의 산스크리트어 원문은 다음과 같습니다.

본토말 : 가떼 가떼 빠라가떼 빠라상가떼 보디 스와하

가테 가테 파라가테 파라상가테 보디 스와하 <=== 억양을 부드럽게 했을 때

(한자 독음)

아제아제 바라아제 바라승아제, 모지 사바하

(揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦, 菩提 娑婆訶)

출처 : 불교신문(http://www.ibulgyo.com)

(한자 음사):揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦, 菩提 娑婆訶

(한자 독음) : 아제 아제 바라아제 바라승아제 모지 사바하

영 어 : Gate Gate paragate parasamgate bodhi svaha

산스크리트어[범어] 원문과 번역

Gate Gate 가라. 가라.

paragate 피안으로 건너가라.

parasamgate 피안으로 완전히 건너가라.

bodhi svaha 깨달음[보리]에 뿌리를 내려라.

출처: https://kydong77.tistory.com/12912

출처: https://kydong77.tistory.com/21093

출처: https://kydong77.tistory.com/21172

논산 관촉사/ Gate Gate paragate parasamgate bodhi svaha

https://www.youtube.com/watch?v=0ntn3Q28BD4 아제 아제 바라아제 바라승아제 모지 사바하 (가자 가자 피안으로 가자. 피안으로 완전히 건너 가, 개달음에 뿌리를 내리자.) *위 주문(呪文)의 산스크리트어

kydong77.tistory.com

https://www.youtube.com/watch?v=dWbipzzxSCY

https://www.youtube.com/watch?v=cS9PL_upe28

https://www.youtube.com/watch?v=wUgz1iUoBFI

관세음보살상

https://www.youtube.com/watch?v=9Zf0jsSFDQo

이 불상군의 성격은 사방석주 각 면에 한 불상씩 사방불을 새기고, 그 앞의 바위에는 삼존불을 새겨 삼존불이 중앙 본존불적인 성격을 띤 오방불(五方佛)로서의 배치 형식을 띠고 있다고 할 수 있다.

[출처: 한국민족문화대백과사전(경주 남산 칠불암 마애불상군(慶州南山七佛庵磨崖佛像群))]

출처: https://kydong77.tistory.com/21172

https://www.youtube.com/watch?v=XxJ98WB6ikA

https://kydong77.tistory.com/21172

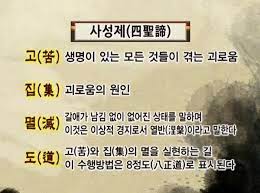

경주남산 암벽에 조각한 신라인들의 佛心/사성제(四聖諦) 八正道

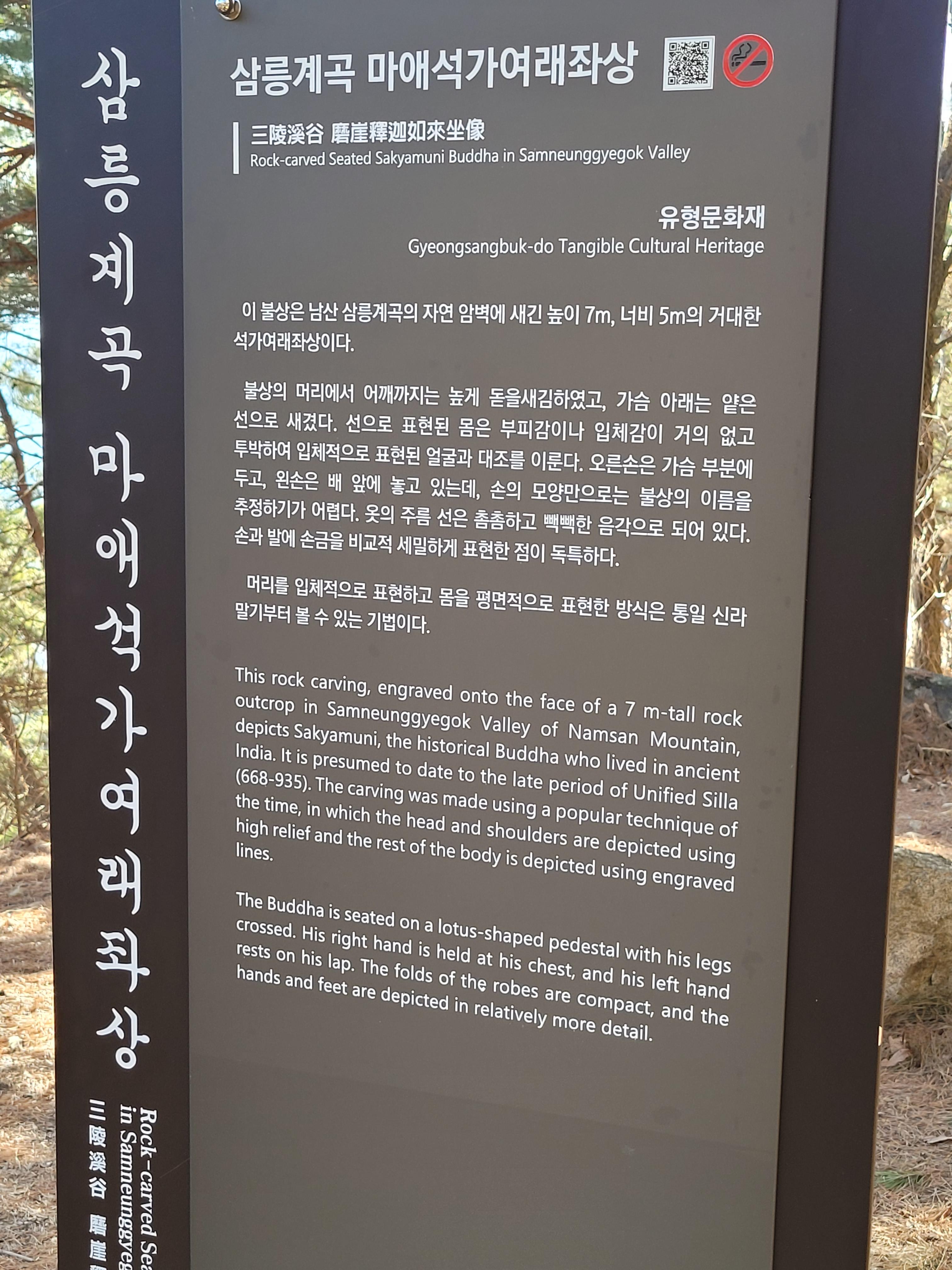

삼릉계곡마애석가여래좌상(三陵溪谷磨崖石迦如來坐像) https://www.youtube.com/watch?v=_3fF40cDmCQ&t=20s http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0026558 삼릉계곡마애석가여래좌상(三陵溪谷磨崖石迦如來..

kydong77.tistory.com

*삼릉계곡의 마애여래좌상과 삼층석탑이 있는 곳을 용장사지라고도 부르는데, 김시습이 수양대군의 왕위찬탈에 분노하여 학업을 폐하고 전국을 떠돌다가 정착한 곳이 용장사지 근처다. 인귀교환설화를 소재로 한, 한국최초의 한문소설인 5작품으로 구성된 <금오신화>의 제목의 금오는 남산의 다른 이름인 금오산에서 유래한다.

https://kydong77.tistory.com/17950

천재의 광기 - 김시습 금오신화

Do-Re-Mi - Julie Andrews https://www.youtube.com/watch?v=L1l1KUuTNlk Do-Re-Mi - Julie Andrews [가사번역 자막] https://www.youtube.com/watch?v=b7Slk-6CYd4 https://www.youtube.com/watch?v=jITsImZ..

kydong77.tistory.com

김시습 년보 참조

http://kydong77.tistory.com/2582

김시습전-율곡 이이

[주]세조의 왕위찬탈로 파탄난 인생, 그는 장부의 표상이라며 수염을 기른 중으로 일생을 방랑했다. 47세때 환속하여 조부신께 사죄문도 올렸지만 충신불사이군의 유교적 이데올로기는 태생의

kydong77.tistory.com

1468년(세조 14년) 34세 때, 이후 6년간 용장사에 거주함.

겨울에 금오산에 거처하고 <산거백영(山居百詠)>을 저술하였다.

이즈음 한국 최초의 한문소설 『금오신화』를 저술하다.

경주 남산의 주봉이 금오산이다.

명나라 구우의 『전등신화』에 자극받아 인귀교환(人鬼交歡)설화를 수용하여 ‘신화(新話)’라 붙이다.

인귀교환설화란 산 사람[사내]과 죽은 사람의 혼령[여인]이

현실적 공간에서 사랑을 나누는 이야기다.

우리나라 최초의 인귀교환설화는 아래의 최치원설화다. 쌍녀분설화라고도 한다.

http://kydong77.tistory.com/8611

최치원설화/해괴망측한 사랑 이야기

[사진](상)런던 대영박물관 전경(前景). (하)대영박불관의 대리석 여인상 [주]최치원 설화 또는 쌍녀분 설화로 일컬어지는 이 설화는 해괴망측(駭怪罔測 )한 사랑 이야기를 다루고 있다. 곧, 최치

kydong77.tistory.com

출처: https://kydong77.tistory.com/17950

https://www.youtube.com/watch?v=bm6kxKoYQV8

https://www.youtube.com/watch?v=PPEvBQ2m3gs

https://www.youtube.com/watch?v=hlTtHDTAOHM

출처: https://kydong77.tistory.com/21172

https://www.youtube.com/watch?v=C9w-AIYzJ94&t=553s

https://www.youtube.com/watch?v=PPEvBQ2m3gs

https://www.youtube.com/watch?v=v1sho5bpu08

https://www.youtube.com/watch?v=5Jkomd-r1Kk

'문화예술 역사' 카테고리의 다른 글

| 수월관음도(水月觀音圖), 자현 해설/낙산사,남해 보리암, 강화 보문사 (0) | 2022.02.22 |

|---|---|

| 바위에 새긴 부처, 경주남산 마애불/ 남산의 삼릉계곡 <금오신화> 창작 (0) | 2020.11.27 |

| 세계문화유산 경주 남산의 마애불 (0) | 2020.11.27 |

| 석굴암, 불국사 (0) | 2020.11.27 |

| 서정주, 石窟庵觀世音(석굴암관세음)의 노래/ 해설, 유홍준 (0) | 2020.11.27 |