어느 노인의 고백

ㅡ 이해인(수녀, 시인)

하루 종일

창 밖을 내다보는 일이

나의 일과가 되었습니다

누가 오지 않아도

창이 있어 고맙고

하늘도 구름도

바람도 벗이 됩니다

내 지나온 날들을

빨래처럼 꼭 짜서

햇살에 널어두고 봅니다

바람 속에 펄럭이는

희노애락이

어느새 노을빛으로

물들어 있네요

이왕이면

외로움도 눈부시도록

가끔은

음악을 듣습니다

이 세상을 떠나기 전

내가 용서할 일도

용서받을 일도 참 많지만

너무 조바심하거나

걱정하진 않기로 합니다

죽음의 침묵은

용서하고

용서받은 거라고

믿고 싶어요

고요하고 고요하게

하나의 노래처럼

한 잎의 풀잎처럼

사라질 수 있다면

난 잊혀져도

행복할 거예요

https://www.youtube.com/watch?v=TO7GCSAcQk4

https://kydong77.tistory.com/21587

What do you see, nurses?/ 스코틀랜드 양로원의 어느 할머니의 시

https://www.youtube.com/watch?v=EyYJmn9-Fzc https://www.youtube.com/watch?v=A6TVjChB6tQ https://www.youtube.com/watch?v=b8mXwh5kNig https://www.youtube.com/watch?v=f8NWPXJW9oo *제목의 속뜻은 '간호..

kydong77.tistory.com

Colorado Foundation for Medical Care에서 준비한 "평가 및 대안 도움말 가이드"에서 재인쇄함.

https://www.youtube.com/watch?v=A6TVjChB6tQ

https://www.youtube.com/watch?v=b8mXwh5kNig

https://kydong77.tistory.com/21587

What do you see, nurses?/ 스코틀랜드 양로원의 어느 할머니의 시

https://www.youtube.com/watch?v=EyYJmn9-Fzc https://www.youtube.com/watch?v=A6TVjChB6tQ https://www.youtube.com/watch?v=b8mXwh5kNig https://www.youtube.com/watch?v=f8NWPXJW9oo *제목의 속뜻은 '간호..

kydong77.tistory.com

*제목의 속뜻은 '간호사들, 이 늙은이가 인격체로 안 보이시죠? 망령난 할망구일 뿐.'

This poem was reportedly written by a woman who died in the geriatric ward of Ashludie Hospital near Dundee, Scotland.

이 시는 스코틀랜드 던디 인근 애슐루디 병원 노인병동에서 사망한 여성이 쓴 것으로 알려졌다.

It was found among her possessions and so impressed the staff that copies were made and distributed to every nurse in the hospital.

그것은 그녀의 소유물에서 발견되었고 직원들에게 깊은 인상을 주어 사본을 만들어 병원의 모든 간호사에게 배포했습니다.

Though it was addressed to the nurses who surrounded the woman in her last days, it cries for recognition of a common humanity…it could have been written to all of us.

말년에 그 여자를 에워쌌던 간호사들에게 하는 말이지만 공통된 인간성을 인정하기 위해 외친다… 그것은 우리 모두에게 기록되었을 수 있습니다.

No information is available concerning her — who she was or when she died.

그녀에 관한 정보는 없습니다. 그녀가 누구인지 또는 언제 사망했는지.

Reprinted from the “Assessment and Alternatives Help Guide” prepared by the Colorado Foundation for Medical Care.

Colorado Foundation for Medical Care에서 준비한, "평가 및 대안 도움 가이드"에서 재인쇄되었습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=VtorOf1m7GA

What do you see, nurse… what do you see?

Are you thinking – when you look at me:

A crabbed old woman, not very wise;

Uncertain of habit with far-away eyes,

무엇을 보십니까, 간호사… 무엇을 보십니까?

당신은 생각을 하고 있는가요? - 당신이 나를 볼 때 :

게으른 노파, 그다지 현명하지 못함.

흐릿한 눈에다 습관조차 알 수 없고,

Who dribbles her food and makes no reply

When you say in a loud voice ‘I do wish you’d try.'

” Who seems not to notice the things that you do

And forever is losing a stocking or shoe;

누가 음식을 흘렸냐고, 대답을 빨리빨리 못하냐고

큰 소리로 말하라고 다구칠 때면 나는 정말 당신들이 노력하기를 원했습니다.

당신들이 귀찮다고 주먹질을 할 때는 맞아가면서도

난 정말 안 움직이는 몸 속에서 용기를 내어 싸우고 싶었습니다.

당신들이 하는 일을 못 알아차리는 것 같이 보이고

언제나 스타킹이나 신발을 잃어버는 노망난 늙은이로 보이시나요?

Who, resisting or not, lets you do as you will

With bathing and feeding, the long day to fill.

Is that what you’re thinking, is that what you

Then open your eyes, nurse. You’re not looking at me!

거부하든 말든 누가 당신이 원하는 대로 하도록 내버려 두었습니까?

목욕과 수유로 긴 하루를 채우십시오.

그것이 당신이 생각하는 것입니까, 그것이 당신이 보는 것입니까?

그럼 눈을 뜨세요, 간호사님. 당신은 나를 보고 있지 않습니다!

I’ll tell you who I am as I sit here so still.

As I move at your bidding, eat at your will:

I’m a small child of ten with a father

내가 여기 앉아 있는 동안 내가 누군지 말해줄게.

내가 당신의 명령에 따라 움직일 때 당신의 뜻대로 먹으십시오.

저는 아버지와 어머니가 있는 열 살짜리 작은 아이입니다.

Brothers and sisters who love one another;

A young girl of sixteen with wings on her feet,

서로 사랑하는 형제자매;

발에 날개가 달린 열여섯 살의 어린 소녀,

Dreaming that soon a love she’ll meet;

A bride at twenty, my heart gives a leap,

곧 그녀가 만날 사랑을 꿈꾸며;

스무살의 신부, 내 마음은 뛰고,

Remembering the vows that I promised to keep;

– At twenty-five now I have young of my own

내가 지키겠다고 약속한 서원을 기억하며;

– 이제 스물다섯에 나는 내 자신의 젊음을 가지고 있습니다.

Who need me to build a secure, happy home.

– A woman of thirty, my young now grow fast.

안전하고 행복한 집을 짓기 위해 내가 필요한 사람.

– 서른 살의 여자, 내 젊은이는 이제 빨리 자랍니다.

Bound together with ties that should last.

At forty, my young sons have grown up and gone,

지속되어야 하는 관계로 함께 묶입니다.

마흔에 내 어린 아들들은 자라서 떠났습니다.

But my man’s beside me to see I don’t mourn;

– At fifty once more babies play ‘round my knee

그러나 내 남자는 내가 슬퍼하지 않는 것을 보기 위해 내 옆에 있습니다.

– 50세에 한 번 더 아기들이 내 무릎을 꿇고 놀아요,

Again we know children, my loved ones and me

다시 우리는 아이들과 사랑하는 사람들, 그리고 나를 압니다.

Dark days are upon me, my husband is dead.

I look at the future, I shudder with dread.

For my young are all rearing young of their own,

And I think of the years and the love that I’ve known.

어두운 날이 닥쳤고 남편은 죽었습니다.

나는 미래를 바라보며 두려움에 몸서리를 친다.

내 새끼들은 모두 스스로 새끼를 키우고 있으니,

나는 세월과 내가 알던 사랑을 생각합니다.

.

I’m an old woman now, and nature is cruel.

‘Tis her jest to make old age look like a fool.

The body, it crumbles, grace and vigor depart.

There is a stone where I once had a heart.

나는 이제 노파이고 자연은 잔혹하다.

'노년을 바보처럼 보이게 하려는 그녀의 농담이다.

몸이 무너지고 은혜와 활력이 사라집니다.

한때 마음에 담아 두었던 돌이 있습니다.

But inside this old carcass a young girl still dwells,

And now again my bittered heart swells;

I remember the joys, I remember the pain

and I’m loving and living life over again;

그러나 이 오래된 시체 안에는 어린 소녀가 여전히 살고 있습니다.

나는 기쁨을 기억하고 고통을 기억합니다

그리고 나는 다시 사랑하는 삶을 살고 있습니다.

I think of the years, all too few, gone too fast

And accept the stark fact that nothing can last;

So open your eyes, nurse, open and see… not a crabbed old woman.

나는 너무 짧고 너무 빨리 지나간 세월을 생각하고

아무것도 지속할 수 없다는 명백한 사실을 받아들입니다.

그러니 눈을 뜨세요, 간호사님, 눈을 뜨고 보십시오… 게으른 노파가 아닙니다.

Look closer… see me!

자세히 봐... 날 봐! (*난 네가 생각하는 그런 노망난 노파가 아니야.)

* 아래 동영상을 참고하여 번역을 꿰맞혀 보았습니다.

출처: https://kydong77.tistory.com/21587 [김영동교수의 고전 & Life:티스토리]

https://blog.daum.net/dfgiyo/6139344

스코틀랜드 양로원 어느 할머니의 시

스코틀랜드 양로원 어느 할머니의 시 가슴이 찡해요. 스코틀랜드 어느 작은 요양병원에서, 한 할머니가 돌아가셨습니다. 간호사들이 조촐한 그 할머니의 짐을 정리하다가, 이 "시"를 발견하였습

blog.daum.net

스코틀랜드 양로원 어느 할머니의 시

가슴이 찡해요.

스코틀랜드 어느 작은 요양병원에서, 한 할머니가 돌아가셨습니다.

간호사들이 조촐한 그 할머니의 짐을 정리하다가, 이 "시"를 발견하였습니다.

내용에 감동받은 간호사들이, 이 "시"를 복사하여,

모든 간호사들에게 전달하였습니다.

한 간호사는 이 시를 '북 아일랜드'

'정신건강협회', '뉴스지의 크리스마스' 판에 실리게 하였습니다!

단순하지만, 마음을 움직이는 이 시는 동영상으로, 만들어져 소개되기도 했고,

인터넷을 통해, 전 세계로 전해지고 있습니다.

그 "시"를 소개합니다.

간호사님들! 무엇을 보시나요?

댁들이 저를 볼 때, 무슨 생각을 하시나요?

(What do you see, nurses?

What do you see?

What are you thinking?

When you're looking at me?)

현명하지도 않고, 변덕스러운 성질과

초점 없는 눈을 가진,

투정부리는 늙은 할머니로?

(A crabby old woman, not very wise,

Uncertain of habit, with faraway eyes?)

왜 이렇게 음식을 질질 흘리고,

왜 이렇게 대답을 빨리 빨리 못하냐고,

큰 소리로 말할 때면, “전 정말 댁들이

좀 더 노력하기를 바랬답니다!”

(Who dribbles her food and makes long reply.

When you say in a loud voice, "I do wish you'd try!")

댁들이 하는 일도 못 알아차리는 것 같아 보이고,

스타킹이나 신발 한 짝을 항상 잃어버리는 늙은 할머니로?

(Who seems not to notice the thing that you do,

And forever is losing a stocking or shoe?)

저항을 하든 말든, 목욕을 시키고, 음식을 먹이며'

하루 종일 댁들이 하는 일을

그대로 하게 내버려 두는 늙은 할머니로?

(Who, resisting or not, lets you do as you will,

with bathing and feeding, the long day to fill?)

댁들은 저를 그런 식으로 생각 하시나요?

댁들은 저를 그런 식으로 보시나요? 간호사님들!

그렇다면 이제 눈을 뜨고,

그런 식으로 절 보지 말아 주십시오.

(Is that what you're thinking?

Is that what you see?

Then open your eyes, nurses, you're not looking at me!)

이 자리에 꼼짝하지 않고,

앉아 있으면서, 댁의 지시대로 행동하고,

댁의 의지대로 먹고 있는,

제가 누군 인지 말하겠습니다!

(I'll tell you who I am as I sit here so still,

As I do at your bidding, as I eat at your will.)

제가 '열 살'된 어린 아이였을 땐,

서로 사랑하는 아버지와 어머니도 있었고,

형제들과 자매들도 있었답니다.

(I'm a small child of ten with a father and mother,

Brothers and sisters, who love one another.)

'열여섯' 꿈 많은 소녀였을 땐, 발에 날개를 달고,

이제 곧 사랑할 사람을 만나러 다녔답니다.

(A young girl of sixteen with wings on her feet,

dreaming that soon now a lover she’ll meet)

'스무 살' 땐, 신부가 되어 평생 지키기로,

'약속한 결혼 서약'을 기억하며,

가슴이 고동을 쳤었답니다!

(A bride soon at twenty, my heart gives a leap,

Remembering the vows that I promised to keep.)

'스물다섯' 살이 되었을 땐, 안 싸주고, 감싸주는,

행복한 가정을 필요로 하는 어린 자녀들이 생겨났답니다.

(At twenty-five now, I have young of my own,

who need me to guide and a secure happy home.)

'서른 살' 여자가 되었을 땐,

어리기만 했던 자녀들이, 급속히 성장해서,

서로 오래도록, 지속될 관계가 맺어졌답니다.

(A woman of thirty, my young now, grown fast,

Bound to each other with ties that should last)

'마흔 살'이 되었을 땐,

어리기만 했던 아들들과 딸들이 성장해서,

집을 떠나게 되었지만,

남편은 제 곁에 있어, 슬프지 않았답니다.

(At forty, my young sons and daughters have grown,

and are gone, But my man’s

beside me to see I don’t mourn)

'오십' 살이 되었을 땐,

다시 한 번 손주들의 아기들이,

제 무릎 주위에서 노는 걸 보고,

우리는 다시 한 번 자녀들과 손주들과,

사랑하는 남편과 저 자신을 알게 되었답니다.

(At fifty once more,

my children's babies play round my knee,

Again we know the children,

my loved one and me.)

마침내, 어두운 날이 찾아와, 남편이 사망하게 되면서,

앞으로의 삶을 생각해 보니

두려운 마음에 몸이 오싹해졌답니다.

(Dark days are upon me, my husband is dead,

I look at the future, I shudder with dread.)

자녀들이 모두 자기의 자녀들을 키우고 있는,

그 모습을 보고, 난 내가 알고 있던,

지난날들과 사랑을 한 번 생각해 봤답니다.

(For my young are all rearing young of their own,

And I think of the years and the love that I’ve known.)

전, 이제 할머니가 되었는데,

참으로 우습게도, 늙은이를 바보처럼

보이게 만드는 것을 보면서,

세월은 참으로 잔인한 것 같습니다.

(I’m now an old woman and nature is cruel:

It's just to make old age look like a fool.)

몸은 망가지고, 우아함과 활기는 떠나 버렸고,

한 때는 마음이었던 곳이

이제는 무딘 돌이 되어 버렸답니다.

(The body, it rumbles, grace and vigor depart,

There is now a stone where I once had a heart.)

시체와도 같은, 이 늙은이의 속에는 아직도,

소녀 같은 마음이 살아 있어,

때론 다 망가진 이 가슴이 부풀어 오는 때가 있답니다.

(But inside this old carcass a young girl still wells,

And now and again, my battered heart swells.)

즐거웠던 일들을, 기억해 보기도 하고,

고통스러웠던 일들을 기억해 보기도 하면서,

난 지금 다시 한 번 삶을 사랑하며, 살아가고 있답니다.

(I remember the joys, I remember the pain,

And I’m loving and living life over again.)

너무 짧고, 너무 빨리 지나간,

지난날들을 생각하며, 영원한 것은 아무 것도 없다는,

엄연한 현실을 받아들이기로 했답니다.

(I think of the years all too few, gone too fast,

And accept the stark fact that nothing can last.)

이제 사람들이여,

눈을 떠 보십시오. 눈을 떠 보십시오!

투정부리는 늙은 할머니로 보지 말고,

좀 더 자세히 "절" 봐 주십시오!

(So open your eyes, people, open and see!

Not a crabby old woman; look closer. see ME!)

가슴 찡한 어느 할머니의 글

https://chojien.tistory.com/1186

가슴 찡한 어느 할머니의 글

가슴 찡한 어느 할머니의 글 "이글은 스코틀랜드 시골 양로원에서 외롭게 살다 세상을 떠난 어느 할머니의 유품에서 남겨신 시입니다. [조금 긴 글의 시 지만 꼭 읽어보세요ㅠㅠ] " 당신들 눈에

chojien.tistory.com

* 이 글은 스코틀랜드 시골 양로원에서 외롭게 살다 세상을 떠난 어느 할머니의 유품에서

남겨신 시입니다.

당신들 눈에는 누가 보이나요...

간호원 아가씨들~

제가 어떤 모습으로 보이는지를 묻고 있답니다.

당신들은 저를 보면서 대체 무슨 생각을 하나요...

저는 그다지 현명하지도 않고...

성질 머리도 괴팍하고...

눈초리 마저도 흐리멍텅한 할망구 일테지요!!!

먹을때 칠칠치 못하게 음식을 흘리기나 하고

당신들이 나에게 큰소리로

"한번 노력이라도 해봐욧..."하고 소리질러도

아무런 대꾸도 못하는 노인네...

당신들의 보살핌에 감사 할 줄도 모르는것 같고

늘 양말 한짝과 신발 한 쪽을 잃어버리기만 하는 답답한 노인네...

그게 바로 당신들이 생각하는 ' 나 ' 인가요??

그게 당신들 눈에 비춰지는 ' 나 ' 인가요??

그렇다면 눈을 떠 보세요.

그리고 제발....

나를 한 번만이라도 제대로 바라봐 주세요...

이렇게 여기 가만히 앉아서

분부대로 고분고분 음식을 씹어 삼키는 제가

과연 누구인가를 말해 줄게요...

저는 열살 짜리 소녀랍니다.

사랑스런 엄마와 아빠...그리고 오빠와 언니, 동생들도 있지요...

저는 스무살의 꽃다운 신부 랍니다.

영원한 사랑을 맹세하면서

콩닥콩닥 가슴 뛰고 있는아름다운 신부랍니다.

그러던 제가 어느새 스물다섯이 되어 아이를 품에 안고

포근한 안식처와 보살핌을 주는 엄마가 되어있답니다.

어느새 서른이 되고 보니 아이들은 훌쩍 커 버리고

제 품에만 안겨 있지 않답니다.

마흔 살이 되니 아이들이 다 자라 집을 떠났어요.

하지만 남편이 곁에 있어

아이들의 그리움으로 눈물로만 지새우지는 않는답니다.

쉰 살이 되자, 다시금 제 무릎 위에 아가들이 앉아 있네요.

사랑스런 손주들과 나....행복한 할머니입니다.

암울한 날이 다가 오고 있어요.

남편이 죽었거든요...

홀로 살아갈 미래가 저를 두려움에 떨게 하고 있네요.

제 아이들은 자신들의 아이들을 키우느라 정신들이 없답니다.

젊은 시절 내 자식들에게 퍼부었던 그 사랑을 난 또렷이 기억하지요.

어느새 노파가 되어버렸네요...

세월은 참으로 잔인하네요.

노인을 바보로 만드니까요..

몸은 쇠약해져가고...

우아했던 기품과 정열은 나를 떠나버렸네요.

한때 힘차게 박동하던 내 심장 자리에

이젠 돌덩이가 자리 잡았네요...

하지만 아세요??...

제 늙어버린 몸뚱이 안에 아직도 16세 처녀가 살고 있음을...

그리고 이따금씩은 쪼그라든 제 심장이 쿵쿵 대기도 한다는 것을...

젊은 날들의 기쁨을 기억해요.

젊은 날들의 아픔도 기억해요.

그리고......

이젠 사랑도 삶도 다시 즐겨 보고 싶어요.

지난 세월을 다시 되돌아 보니...너무나도 짧았고

너무나도 빨리 가 버렸네요...

내가 꿈꾸며 맹세했던 영원한 것은

세상에 존재하지 않는다는 무서운 진리를

이젠 받아들여야 할 때가 온 것 같아요.

모두들 눈을 크게 떠 보세요.

그리고 날 바라봐 주세요.

제가 괴팍한 할망구라뇨.

제발....

제대로 한번만 바라봐주세요.

' 나 ' 의 참모습을 말이예요.

[재록]

일주일전 양팔 전체가 파란 멍이 들은 요양병원의 80대 할머니 뉴스가 떠 올라 가슴이 저려 왔다.

미래의 우리 모습 일지도 모른다..!

자식들의 면전에서 애써 슬픔을 보이지 않으려

굳어만 가는 얼굴에 미소를 띄우며 걱정하지 말고 잘 살라는 말 한마디가 가슴에 와 닿는다.

아랫글은 할머니의 글이지만 우리 모두의 미래라고 생각되어

늙은이로 바꾸고 얼마전 할머니의 뉴스가 생각나 일부 각색했다.

어느 작은 요양병원에서 한 할머니가 돌아가셨다.

간호사들이 조촐한 그 할머니의 짐을 정리하다가, 이 "시"를 발견하였다.

시(詩) 내용에 감동 받은 간호사들이, 이 시(詩)를 복사하여, 모든 간호사에게 전달하였다.

한 간호사는 이 시를 '북아일랜드 정신건강협회'뉴스지의 크리스마스' 판에 실리게 하였다!

단순하지만, 마음을 움직이는 이 시는 동영상으로 만들어져 소개되기도 했고,

인터넷을 통해 전 세계로 전해졌다.

그 시(詩)를 소개한다.

스코틀랜드 양로원의 어느 할머니의 시(詩)

간호사님들!

무엇을 보시나요?

댁들이 저를 볼 때, 무슨 생각을 하시나요?

현명하지 않고 변덕스러운 성질과

초점 없는 눈을 가진 투정이나 부리는 늙은 노인으로 보이겠지요

음식을 질질 흘리고,

대답을 빨리빨리 못하냐고 큰 소리로

말할 때면,

“전 정말 당신들이 좀 더 노력하기를 원했습니다!”

당신들이 귀찮다고 주먹질을 할 때는 맞아 가면서도

"전 정말 안움직이는 몸속에서 용기를 내어

헛 손질이나마 싸우고 싶었던 것이랍니다"

댁들이 하는 일도 못 알아차리는 것같이 보이고,

양말이나 신발 한 짝을 항상 잃어버리는 늙은 노인으로 밖에는 안 보였나요

저항하든 말든 목욕을 시킬 때도 설겆이 그릇만도 못하고 댓돌만도 못한 내 몸뚱이에

눈물도 쏟아 냈지만 흐르는 물에 감추어져 당신들 눈에는 보이지 않았겠지요.

음식을 나누어 먹는 것이 아닌 그냥 먹여주는 댁들의 눈에는 가축보다 못난 노인으로 비추어 졌던가요.

댁들은 저를 그런 식으로 생각하시나요?

댁들은 저를 그런 식으로 보시나요?

제팔에 든 수 많은 멍을 보고 당신들은 도화지 속에

아무렇게나 그려 놓은 망가진 보라색 도라지 꽃으로 보이든가요?

간호사님들! 그렇다면 이제 눈을 뜨고,

그런 식으로 절 보지 말아 주세요.

이 자리에 꼼짝하지 않고 앉아서,

나의 의지는 상실되어 댁들이 지시한 대로 행동하고,

나의 의지가 아닌 댁들의 의지대로 먹고,

온몸에 멍이 들어도 아픔을 삭혀야 되었던

제가 누구인지 말하겠습니다!

제가 '열 살' 어린아이였을 땐,

사랑하는 아버지, 사랑하는 어머니도 있었고,

형제들과 자매들도 있었답니다.

'열여섯' 이 되었을 땐, 발에 날개를 달고,

이제 곧 사랑할 사람을 만나러 다녔답니다.

'스무 살' 땐 사랑을 평생 지키기로,

약속한 '결혼 서약'을 기억하며, 가슴이 고동을 쳤답니다!

'스물다섯' 살이 되었을 땐,

안아 주고 감싸주는 행복한 가정을 필요로 하는 당신들 어린시절과 같이

귀엽던 어린 자녀들이 생겨났답니다.

'서른 살' 이 되었을 땐,

어리기만 했던 자녀들이 급속히 성장해서,

서로 오래도록 지속될 관계가 맺어졌답니다.

'마흔 살'이 되었을 땐,

어리기만 했던 아들딸들이 성장해서, 집을 떠나게 되었지만

남편은 제 곁에 있어 슬프지 않았답니다.

'오십' 살이 되었을 땐,

제 자식들은 당신들 처럼 직장에서 일을 하고

손주를 제 무릅에 안겨주며 그때 비로서 인생의 맛을 느끼는

저 자신을 알게 되었답니다.

마침내 어두운 날들이 찾아와 내 옆에 있던 이가 먼저 사망하게 되면서,

앞으로의 삶을 생각해 보니 두려운 마음에 몸이 오싹해졌답니다.

자녀들이 모두 자기의 자식을 키우고 있는 그 모습을 보고,

난 내가 알고 있던 지난날들과 사랑을 한번 생각해 봤답니다.

저는 이제 늙은이가 되었는데,

참으로 우습게도 늙은이를 바보처럼 보이게 만드는 것들을 보면서,

세월은 참으로 잔인한것 같다는 생각도 해 봤습니다

몸은 망가지고 우아함과 활기는 떠나버렸고,

한때는 마음이었던 것들이 이제는 무딘 돌이 되어 버렸답니다.

시체와도 같은 이 늙은이 속에는 아직도,

어린이 같은 마음이 살아 있어,

가끔씩 다 망가진 이 가슴이 부풀어 오는 때가 있답니다,

좋아하는 사람이 생겨 젊은 시절 처럼

사랑도 하고 싶다는 꿈도 꾸어 본답니다

즐거웠던 일들을 기억해 보고,

고통스러웠던 일들을 기억해 보면서,

난 지금 다시 한번 삶을 사랑하며,

이렇게 살아가고 있답니다.

너무 짧고 빨리 지나간, 지난날들을 생각하면서,

영원한 것은 아무것도 없다는,

엄연한 현실을 받아들이기로 했답니다.

이제, 사람들이여!

눈을 떠 보십시오!

눈을 떠 보십시오!

투정이나 부리는 늙은이로 보지 말고,

좀 더 자세히 “나를” 봐주세요!

당신의 아버지는 아니나 아버지일 수도 있고

당신의 어머니는 아니나 어머니일 수도 있습니다

그냥 가축에게 모이를 주듯 하지 마세요...

그냥 먹고 싶습니다

멍들게 하지 마세요....

가슴 속에 멍을 안고 떠나지 말게 해주세요(하트)~~~

https://cafe.daum.net/mj13h/QnS6/16636

양로원의 어느 할머니의 시(詩)

스코틀랜드 양로원의 어느 할머니의 시(詩) 일주일전 양팔 전체가 파란 멍이 들은 요양병원의 80대 할머니 뉴스가 떠 올라가슴이 저려 왔다. 미래의 우리 모습 일지도 모른다..! 자식들의 면

cafe.daum.net

https://www.youtube.com/watch?v=8dYZ2TBdns8

https://www.youtube.com/watch?v=KQnQYA2pq88

'문학 > 시의 세계' 카테고리의 다른 글

| 이명주, 아리랑고개를 넘으며& 폭력에 관한 사유/김창범, 짐승의 시/ 치마 vs 팬티 (0) | 2022.06.02 |

|---|---|

| 김수영, 풀 · 거대한 뿌리 · 연꽃 · 폭포 · 어느 날 고궁을 나오면서 (0) | 2022.05.23 |

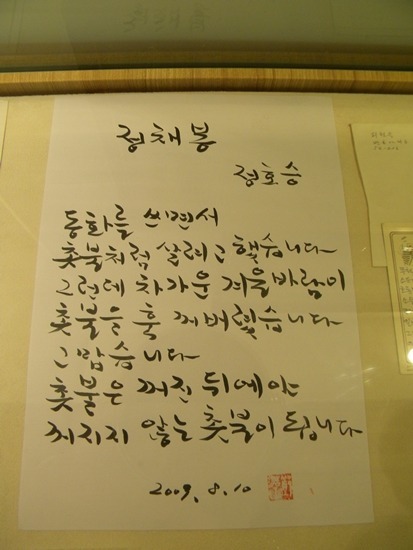

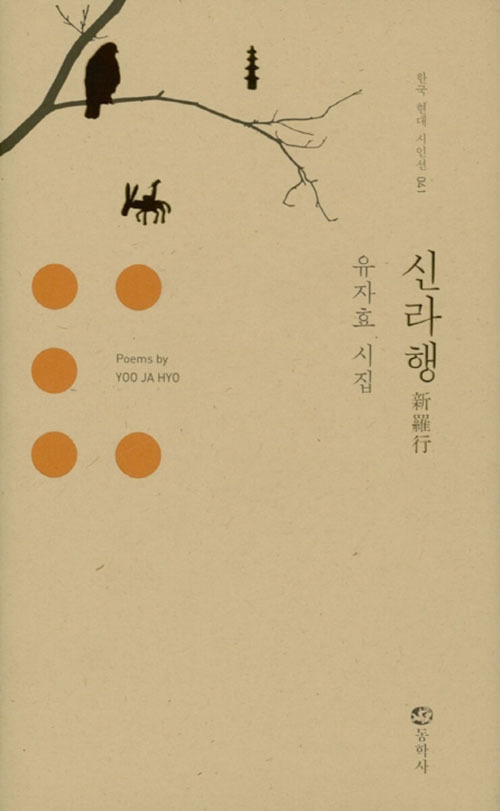

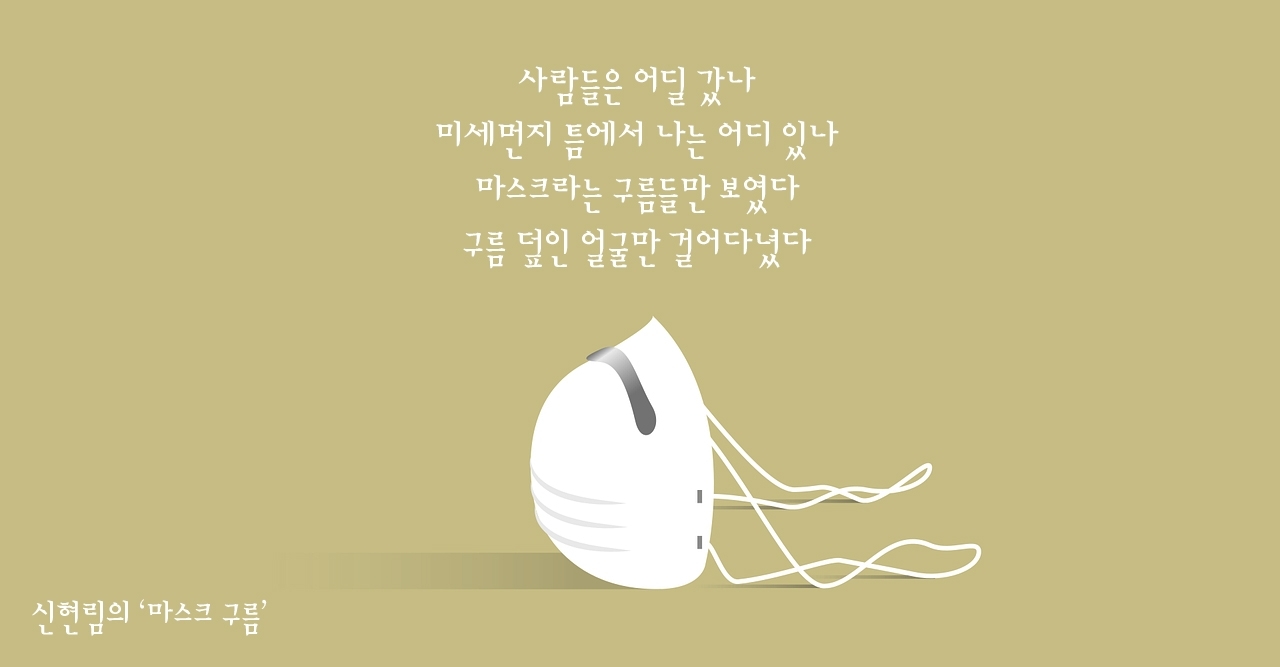

| 유자효, 마스크 · 아버지의 힘 · 할아버지 시계/ 신현림, 마스크 구름 (0) | 2022.05.10 |

| 김지하, ‘타는 목마름으로’ ‘오적’/ 저항 시인 김지하 별세…향년 81세 (0) | 2022.05.08 |

| 서 정 윤, 홀로서기 1 · 2 · 3 (0) | 2022.04.10 |