완주가翫珠歌·고루가枯髏歌·백납가百衲歌

위 사진 제목의 '나홍'은 나옹화상 의 잘못임. 나홍하상> 나옹화상 으로 바로잡습니다.

중국의 지공 (북방) · 평산 (강남) ㅡ나옹- 무학- 함허 - 신미대사( 표음문자인 범어 에 능통함 , 한글창제)

양주 회암사지 '禪覺王師之碑'(새로 만듦)

https://kydong77.tistory.com/21924

회암사 나옹화상, 이색의 나옹화상탑명, 이성계의 또 다른 왕궁

천보산 회암사 나옹화상탑 복원 이성계의 또 다른 왕궁, 회암사 https://www.youtube.com/watch?v=1lvXzqpu0VU http://contents.history.go.kr/mobile/kc/view.do?levelId=kc_r200640&code=kc_age_20 우리역사넷 회암사지(檜巖寺址)는

kydong77.tistory.com

https://kydong77.tistory.com/20917

문경 묘적암 나옹화상 영정/ 탑명(塔銘), 이색(李穡) 奉敎撰

대성사 묘적암의 나옹선사 부도 https://www.youtube.com/watch?v=hNAqBFOpqCg 위 노래는 한물간 인기곡의 가사로 나옹회상의 시는 아래와 같습니다. 靑山兮要我以無語 [청산혜요아이무어] 청산은 나를보고

kydong77.tistory.com

https://kydong77.tistory.com/18370

이색, 나옹화상 탑명 (塔銘)/ 청산은 나를 보고, 청산별곡

https://www.youtube.com/watch?v=lXZAOStsPY0 https://kydong77.tistory.com/17179 고려가요 총목 및 작품 해설 이참에 무애 양주동 선생님이 향가 다음으로 힘을 기울였던 고려가요 경기체가 등에 대하여 재정리해 본

kydong77.tistory.com

https://www.youtube.com/watch?v=8P-1NCHAvTw

VIDEO

가사 안의 '四相'은 我相・人相 ・衆生相 ・壽者相 을말한다. https://kydong77.tistory.com/20646

구마라집, 四相說 : 我相, 人相, 중생상, 壽者相/현장: 九想說

< 금강경>번역에서 현장법사는 士夫想, 意生想, 마납파상, 作者想, 受者想을 추가하여 9상이라 함. 四相은 구마라집譯 1번 해석 3번 해석 https://kydong77.tistory.com/21555 각묵, 금강경 발제 1-12/ 한문과

kydong77.tistory.com

나옹선사 생애 https://www.youtube.com/watch?v=A90UkmB9mlM

VIDEO

나옹혜근(懶翁惠勤)3歌,완주가翫珠歌·고루가枯髏歌·백납가百衲歌

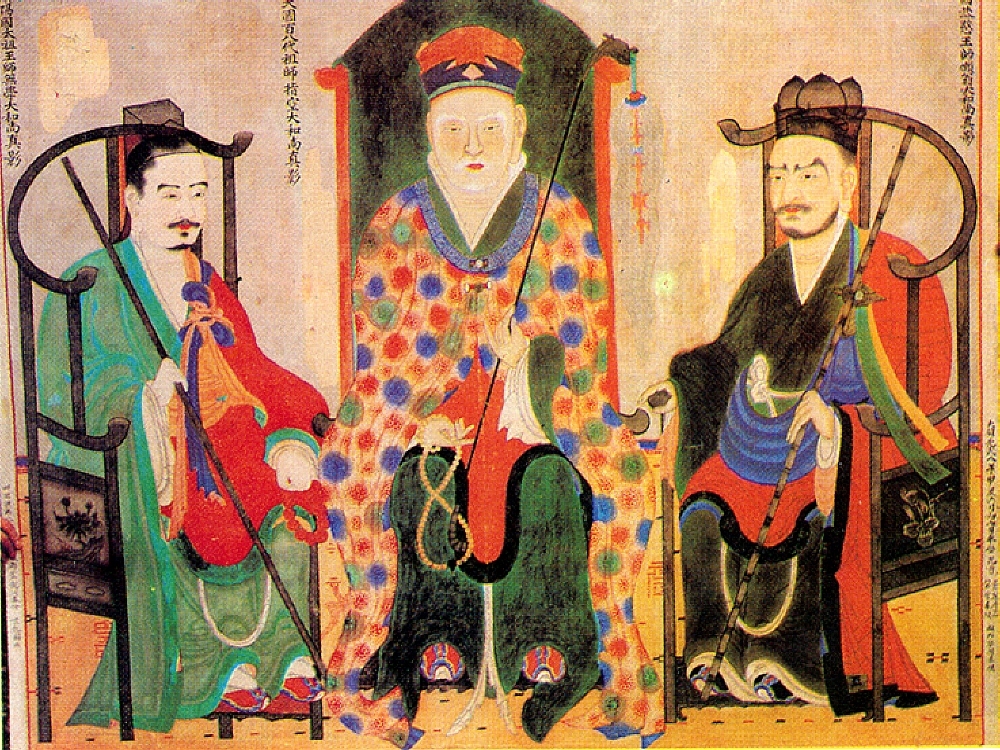

여주 남한 강변의 신륵사에 있는 나옹선사 석종형 승탑 전경 신륵사 조사전에 있는 좌 무학대사,중 인도인 승려 지공화상, 우 나옹선사 초상화 https://www.youtube.com/watch?v=9oj7SxLuozc 나옹화상 懶翁

kydong77.tistory.com

여주 남한강변 신륵사의 나옹선사 석종형 승탑

좌로부터 무학대사, 인도승 지공화상, 나옹선사 초상화/ 여주 신륵사 조사전

https://www.youtube.com/watch?v=9oj7SxLuozc

VIDEO

나옹화상(懶翁和尙)

* 아래 시는 한시가 아니라 우리말을 한자로 표기함

靑山兮要我以無語

(청산혜 요아이무어) 청산은 나를보고 말없이 살라하고

蒼空兮要我以無垢

(창공혜 요아이무구) 창공은 나를보고 티없이 살라하네

聊無愛而無憎兮

(무애이 무증혜) 사랑도 벗어놓고 미움도 벗어놓고

如水如風而終我

(여수여풍 이종아) 물같이 바람같이 살다가 가라하네.

靑山兮要我以無語

(청산혜 요아이무어) 청산은 나를보고 말없이 살라하고

蒼空兮要我以無垢

(창공혜 요아이무구) 창공은 나를보고 티없이 살라하네

聊無怒而無惜兮

(료무노이 무석혜) 성냄도 벗어놓고 탐욕도 벗어놓고

如水如風而終我

(여수여풍 이종아) 물같이 바람같이 살다가 가라하네.

* 5행과 7행의 兮 : 어구를 맞추기 위해 덧넣은 字.

나머지 兮 는 7언한시가 아님을 나타낸, 우리말답게 표현한 덧글자.

위 청산시에서 형식에 얽매이지 않는 나옹화상의 불심의 깊이를 헤아릴 수 있습니다.

출처: https://kydong77.tistory.com/21075 [김영동교수의 고전 & Life:티스토리]

https://kydong77.tistory.com/18120

나옹화상 歌頌: 완주가翫珠歌·백납가百衲歌·고루가枯髏歌/ 漢詩

Simon & Garfunkel - El Condor Pasa (철새는 날아가고) https://www.youtube.com/watch?v=WGBNUaAX19A 베네주엘라의 엔젤폭폭에서 페루 이과수의 '악마의 목구멍'까지, 쥑이네요 https://www.youtube.com/watch?..

kydong77.tistory.com

自讚 (자찬)

咄這村僧

돌저촌승, 쯧쯧 , 이 시골 중아

一無可取

일무가취: 취할 것이 하나도 없구나 .

細細看來

세세간래, 자세히 살펴 보면

行無毛分

항무모분, 털끝만큼의 행실도 없구나 .

面似慈悲

면사자비, 얼굴이야 자비스러운 듯 보이지만

心中最毒

심중최독, 마음 속은 몹시 악독하도다 .

謗佛謗法

방불방법, 부처와 법을 비난하니

過犯漫天

과범만천, 그 잘못이 하늘까지 넘친다 .

其施汝者

기시여자, 너에게 보시하는 자는

不名福田

불명복전, 복전(福田)17)이라 부르지 않고

其施汝者

기시여자, 너에게 공양하는 자는

墮三惡道

타삼아도, 삼악도 ( 삼아도 )18) 에 떨어지리라 .

17) 복전(福田) : 수행의 공덕이 있는 자는 보시를 받으면 그 복을 키워서 돌려주는 능력이 있다고 하여 ‘복전’이라 한다.

18) 삼악도(三惡道) : 죄를 지으면 지옥에 태어나거나 아귀·축생으로 태어난다고 한다.

當胸措手像如人

당흉조수상여인, 가슴을 만져보면 사람처럼 생겼으나

肚裏元無一點眞

두리원무일점진, 배 속에는 한 점 참됨이 없도다 .

罵佛謗僧心最毒

매불방승심최독, 부처와 수행자를 모독하니 마음이 몹시 독하며

至今不得露全身

지금부득노전신, 지금까지 그 온전한 모습을 드러내지 못하였도다 .

咄這擔板漢

돌저담판한: 쯧쯧 , 이 널빤지를 짊어진 사람 19) 이여 !

嗔恚癡不除

진에치부제, 성냄과 어리석음 제거하지 못했구나 .

心意識顚倒

심의식전도, 마음과 의식이 뒤집어져

談禪信口開

담선신구개, 입에선 나오는 대로 선에 대해 말하니

舌頭胡亂埽

설두호난소, 혀 끝이 소란스럽기만 하네 .

19) 널빤지를 짊어진 사람 : 한쪽만 보고 다른 쪽은 보지 못하는 사람. 어리석은 사람.

未嘗寂寂入禪定

미상적적입선정, 일찍이 고요하게 선정에 들어본 적도 없고

終日波波廊下走

종일파파낭하주, 종일토록 분주하게 회랑 아래로 내달리네 .

爲人把鼻亦好笑

위인파비역호소, 남에게 코가 잡혀 비웃음을 당하면서도

更不容人謾開口

갱부용인만개구, 남이 함부로 입을 여는 것은 또 용납하질 않네 .

盲枷瞎棒用無時

맹가할봉용무시, 맹목적으로 방망이를 아무 때나 사용하며

是與不是辟脊僂

시여부시벽척루, 옳든 그르든 곱사등이를 배척하네 .

打破虛空出骨

타파허공출골, 허공을 때려 부수어 뼈다귀를 빼내고

閃電光中作窟

섬전광중작굴, 번쩍하는 번갯불 속에 굴을 만드네 .

有人問我家風

유인문아가풍, 누가 우리 가풍을 묻는다면

此外更無別物

차외갱무별물, 이 밖에 다른 물건이 없다고 하리라 .

參見指空

ㅡ지공(指空)화상을 찾아 뵙고 나서 20 )

喪亡自宗

상망자종, 자신의 중심을 잃어버렸군 .

咄這瞎漢

돌저할한: 쯧쯧 , 이 눈먼이여 !

反入羅籠

반입라농, 도로 그물망 속으로 빠져드는구나 .

20) 나옹화상은 원(元)나라로 들어가 인도승 지공화상을 만나 가르침을 청하였다.

山居 (산에서 살며)

一鉢一甁一瘦藤

일발일병일수등, 발우 하나 물병 하나 가느다란 지팡이 하나

深山獨隱任騰騰

심산독은임등등, 깊은 산 홀로 숨어 마음대로 하며 사네.

携籃採蕨和根炙

람채궐화근자, 바구니 들고 고사리 캐어 뿌리채 삶기도 하지만

衲被蒙頭我不能

납피몽두아부능, 누더기를 머리까지 둘러쓰는 일 할 수가 없네.

我有眞空無事禪

아유진공무사선, 나에게 진공(진공) 무사(무사)의 선이 있으니

巖間倚石打閑眠

암간의석타한면, 바위 사이 돌에 기대어 한가로이 잠을 자지.

有人忽問向奇特

유인홀문향기특, 어떤 사람이 특별한 무엇이 없는가 묻건만

一領鶉衣過百年

일령순의과백년, 메추라기 꽁지처럼 헤진 옷 한 벌로 백 년을 보낸다오.

松窓盡日無塵鬧

송창진일무진료, 소나무 보이는 창문엔 하루 종일 아무 번잡한 일이 없고

石槽常平野水淸

석조상평야수청, 돌 물통은 항상 평온하고 고인 물도 맑아라.

折脚鐺中滋味足

절각당중자미족, 다리 부러진 솥엔 맛있는 음식이 풍족한데

豈求名利豈求榮

개구명리개구영, 어찌 명리를 찾고 영화를 구하리오?

白雲堆裏屋三間

백운퇴리옥삼간, 흰 구름 쌓인 곳에 세 칸 집

坐臥經行得自閑

좌와경항득자한, 앉든 눕든 거닐든 절로 한가로와라.

磵水冷冷談般若

간수냉냉담반야, 차가운 석간수는 반야를 이야기하며 흐르고

淸風和月遍身寒

청풍화월편신한, 맑은 바람은 달과 함께 온 몸을 시원하게 하네.

幽巖靜坐絶虛名

유암정좌절허명, 깊은 바위 속에 고요히 앉아 헛된 명성 끊고

倚石屛風沒世情

의석병풍몰세정 돌 병풍에 기대 앉으니 세속의 정이 사라지네.

花葉滿庭人不到

화섭만정인부도, 꽃과 잎이 사람 오지 않는 뜰에 가득하고

時聞衆鳥指南聲

시문중조지남성, 때때로 들려오는 뭇 새소리는 나를 깨우치는 소리라.

深山竟日無人到

심산경일무인도, 깊은 산 종일토록 오는 사람 아무도 없고

獨坐茅菴萬事休

독좌모암만사휴, 암자에 홀로 앉으니 아무 일도 없구나.

三尺柴扉推半掩

삼척시비추반엄, 조그만 사립문은 반쯤 닫혀 있고

困眠飢食任逍遙

곤면기식임소요, 피곤하면 잠을 자고 배고프면 밥을 먹으며 자유롭게 지내노라.

我自居山不厭山

아자거산부염산, 나 스스로 산에 살면서 산을 싫어하지 않으니

柴門茅屋異人間

시문모옥리인간, 사립문과 띠집이 보통 사람들과 다르지.

淸風和月簷前拂

청풍화월첨전불, 맑은 바람과 달은 처마 앞을 스치고

磵水穿胸洗膽寒

간수천흉세담한, 석간수는 차가와 가슴을 뚫고 쓸개를 씻어 주네.

無端逐步到磎邊

무단축보도계변, 그저 발 가는 대로 시냇가에 이르니

流水冷冷自說禪

류수냉냉자설선, 흘러가는 차가운 물 절로 선(선)을 이야기하네.

遇物遇緣眞體現

우물우연진체현, 사물을 만나거나 인연을 만나거나 참된 본체가 드러나니

何論空劫未生前

하논공겁미생전, 아득한 과거, 부모가 나를 낳기 전을 따져 무엇하리오?

遊山 (산에 노닐며)

秋深投杖到山中

추심투장도산중, 깊은 가을 지팡이 짚고 산 속에 이르니

巖畔山楓已滿紅

암반산풍이만홍, 바위 곁 단풍나무 이미 가득 붉구나.

祖道西來端的意

조도서내단적의, 서쪽에서 온 조사의 분명한 뜻

頭頭物物自先通

두두물물자선통, 두두물물에 절로 먼저 통하네.

月夜遊積善池

ㅡ달밤에 적선지(積善池)에 노닐며

信步來遊半夜時

신보내유반야시, 한밤중에 발 가는 대로 노닐다 보니

箇中眞味孰能知

개중진미숙능지, 그 가운데 참된 맛을 누가 능히 알리오?

境空心寂通身爽

경공심적통신상, 세상도 고요하고 마음도 고요하니 온 몸이 상쾌한데

風滿池塘月滿溪

풍만지당월만계, 연못엔 바람이 가득하고 시냇물엔 달빛이 가득하네.

旱雨 (가뭄에)

旱逢甘雨孰無忻

한봉감우숙무흔, 가뭄에 단비를 만났으니 누가 기뻐하지 않으리오?

天下蒼生洗垢塵

천하창생세구진, 천하의 푸른 생명들이 때와 먼지를 씻는구나.

百草開眉和滴舞

백초개미화적무, 백 가지 풀이 눈썹을 열고 빗방울에 춤을 추며

千花仰口共珠新

천화앙구공주신 천 가지 꽃이 입을 우러러 비구슬에 싱싱해지네.

農夫戴笠忙忙手

농부대립망망수 농부는 삿갓 쓴 채 부지런히 손 놀리고

菜女披蘘急急身

채녀피양급급신, 나물 캐는 아낙네는 도롱이 쓰고 급히 몸을 피하네.

見此萬般常式事

견차만반상식사, 이 만 가지 일상의 일들을 보노라면

頭頭物物盡爲眞

두두물물진위진, 사물 하나하나 참된 진리로다.

閑中有懷 (한가한 시간에 생각이 나서)

四十年前遊歷遍

사십년전유력편, 사십 년 전 세상을 두루 다니면서

天台南嶽各留蹤

천태남악각류종, 천태산으로 남악으로 자취를 남겼었네.

如今冷坐思量看

여금냉좌사량간, 이제 와 차가운 자리에 앉아 곰곰이 생각해 보니

四海叢林兩眼空

사해총림량안공, 온 세상이 절이요 두 눈은 공(공)이로다.

蚊子 (모기)

不知氣力元來少

부지기력원내소, 기력이 원래 적은 줄을 모르고서

喫血多多不自飛

끽혈다다부자비, 피를 너무 많이 마셔 날지도 못하누나.

勸汝莫貪他重物

권여막탐타중물, 남의 소중한 물건 탐하지 말지니

他年必有却還時

타년필유각환시, 다음에 반드시 되돌려 줄 때 있으리.

幻菴 환암(幻菴)

體若空花無處覓

체야공화무처멱, 허공 속의 꽃과 같아 그 실체를 찾을 곳이 없는데

六窓風月包淸虛

륙창풍월포청허, 여섯 창문 4) 에 비쳐드는 바람과 달은 맑으면서 텅 비었네.

無中似有還非實

무중사유환비실, 없는 속에 있는 듯하나 그것이 실체는 아니니

四壁玲瓏暫借居

사벽령롱잠차거, 영롱한 네 벽을 잠시 빌어 사노라.

4) 여섯 창문 : 사람의 감각과 의식의 여섯 가지 종류(눈·귀·코·혀·몸·생각)를

창문에 비유하였다. 보통 육근(륙근)이라고 한다.

大圓 (대원)

包塞虛空絶影形

포새허공절영형, 허공을 다 둘러싸고도 그림자나 형체조차 없으니

能含萬像體常淸

능함만상체상청, 만물을 다 품고 있으면서 그 본체는 항상 맑구나.

目前眞景誰能量

목전진경수능량, 눈 앞의 진경을 누가 능히 헤아리리오?

雲卷靑天秋月明

운권청천추월명, 구름 걷힌 푸른 하늘에 가을 달이 밝구나.

歇菴 (헐암)

萬緣放下便歸來

만연방하변귀래, 만 가지 인연을 다 내려놓고 돌아와 쉬나니

四壁淸風拂拂廻

사벽청풍불불회, 네 벽에 맑은 바람 스쳐 돌아 나가네.

從此不須重拶着

종차부수중찰착, 이제 다시 집착할 필요가 없으니

窄容寬處坐堆堆

착용관처좌퇴퇴, 좁지만 넓은 곳에 꼿꼿이 앉아 지내노라.

無餘 (무여)

南北東西虛豁豁

남배동서허활활, 동서남북 사방이 다 텅 비고 넓기만 하니

十方世界更何遺

십방세계갱하유, 시방세계 그 무엇을 빠트리리?

虛空拍手囉囉哩

허공박수라라리, 허공에 손뼉치며 라라리 노래 부르니

石女和聲舞不休

석녀화성무부휴, 석녀(石女)가 따라 부르며 쉬지 않고 춤을 추네.

幻山 (환산)

列在天邊體實空

렬재천변체실공, 하늘 끝에 늘어서 있으나 실체는 없는데

峰巒奇妙極玲瓏

봉만기묘극령롱, 봉우리가 기묘하여 지극히 영롱하구나.

看時似有無能得

간시사유무능득, 볼 때는 있는 듯하나 잡을 수는 없으니

嶺上元來沒路通

령상원내몰노통, 고개 위로는 원래 통하는 길이 없도다.

谷蘭 (곡란)

萬壑幽深巖石中

만학유심암석중, 깊고 깊은 골짜기 바위 틈

馨香異草繞溪松

형향리초요계송, 시냇가 소나무에 둘러싸인 기이한 향초.

重重曡疊千峯裏

중중曡첩천봉리, 겹겹의 천 봉우리 속에

忽地花開遍界通

홀지화개편계통, 홀연히 핀 꽃 온 세계로 통하네.

信菴 (신암)

的的無疑親蹋着

적적무의친답착, 명백하고 의심 없는 곳 친히 와 보니

六窓孤月再分明

륙창고월재분명, 여섯 창문에 외로운 달 더욱 분명하구나 .

從玆不妄東西走

종자부망동서주, 이제부턴 쓸데없이 동서로 내달리지 않으리니

小屋終年徹底淸

소옥종년철저청, 작은 집은 일년 내내 철저히 맑기만 하네 .

一山

萬像森羅未現前

만상삼나미현전, 삼라만상이 나타나기도 전

巍巍嶮峻四時寒

외외험준사시한, 우뚝하고 험준하여 사시사철 차가왔네 .

須彌大海都歸合

수미대해도귀, 수미산과 큰바다가 모두 여기 와서 합해지니

獨鎭層尖別是關

독진층첨별시관, 홀로 층층의 뾰족함을 누르고 별도의 관문이 되네 .

鐵門 철문 (鐵門)

徹體渾鋼誰動着

철체혼강수동착, 온통 쇠덩어리로 된 것을 누가 움직이기나 하랴 ?

兩扉鎖定不同風

량비쇄정부동풍, 두 문짝이 짓누르고 있어 바람조차 통하지 않더니 5)

還他鶻眼堅剛漢

환타골안견강한, 저 송골매의 눈을 가진 굳건한 사나이가

一摑搥開驀得通

일괵추개맥득통, 한번 박차고 열어제쳐 순식간에 통하게 하네 .

虛菴 허암 (虛菴)

四面元來無一物

사면원내무일물, 사면이 원래 아무 것도 없으니

不知何處擬安門

부지하처의안문, 문을 어디다 두어야 할지도 모르겠네 .

這閒小屋空空寂

저한소옥공공적, 이 조그만 집이 텅 비고 고요한데

明月淸風掃白雲

명월청풍소백운, 밝은 달 맑은 바람이 흰 구름을 쓸어가네 .

深谷 심곡 (深谷)

極遠誰能到那邊

극원수능도나변, 지극히 머니 누가 능히 그 곳까지 이르랴 ,

片雲橫掛洞門前

편운횡괘동문전, 조각 구름만이 골짜기 입구에 걸쳐 있네 .

其中勝境無人識

기중승경무인식, 그 가운데 뛰어난 경치 아는 사람 없는데

明月淸風弄碧川

명월청풍농벽천, 밝은 달 맑은 바람이 푸른 시냇물을 희롱하네 .

雪嶽 (설악 )

玉屑霏霏一夜間

옥설비비일야간, 하룻 밤 사이에 옥가루가 펄펄 날리어

奇巖高聳白銀團

기암고용백은단, 높이 솟은 기이한 바위가 하얀 은 덩어리로 변했네 .

梅花明月何能比

매화명월하능비, 밝은 달빛 속에 피어난 매화라 한들 여기에 비할손가 ?

疊疊重重寒更寒

첩첩중중한갱한, 겹겹이 펼쳐지고 차갑고 또 차갑구나 .

默雲 (묵운 )

沈沈寂寂絶行蹤

침침적적절항종, 말 없이 고요하여 행적이 끊어졌으니

豈揀東西南北風

개간동서남배풍, 어찌 동서남북의 바람을 분간할 수 있으리 .

莫道他家無可說

막도타가무가설, 그 집에 말할 만한 것이 없다고 하질 마소 ,

有時包納大虛空

유시포납대허공 때로는 큰 허공을 다 둘러싸기도 한다오 .

曉堂 (효당 )

衆星殘處見前程

중성잔처견전정, 뭇 별들이 사라져 가는 곳에 앞길이 보이기 시작하니

一室寥寥內外明

일실요요내외명, 방 하나 휑하니 비어 안팎이 환하구나 .

從此昏雲消散盡

종차혼운소산진, 이제부터 어둠의 구름은 흩어져 사라지고

六窓風月自新淸

륙창풍월자신청, 여섯 창문에 바람과 달이 절로 새롭고 맑구나 .

無一 (무일 )

東西南北蕩然空

동서남배탕연공, 동서와 남북이 모두 다 텅 비어 버렸으니

何物於中喚作宗

하물어중환작종, 그 가운데 무엇을 일러 으뜸이라 할까 ?

吸盡虛空翻轉處

흡진허공번전처, 허공을 다 빨아들이고 몸 바꿔 나오는 곳

通天徹地足霜風

통천철지족상풍, 하늘부터 땅까지 서릿바람이 가득하구나 .

玉磎 ( 옥계)

無瑕正體極玲瓏

무하정체극령롱, 티 없이 바른 것이 지극히 영롱하고

兩岸淸風細細通

량안청풍세세통, 양쪽 언덕에선 맑은 바람이 솔솔 불어오네 .

尺璧波光誰定價

척벽파광수정가, 커다란 보배구슬같은 물빛에 누가 값을 매기랴 ?

靈源深遠出無窮

령원심원출무궁, 깊고 먼 곳에서 신령스런 샘물이 끝없이 솟아나오네 .

窄山 착산 (窄山)

針錐不入細無間

침추부입세무간, 바늘조차 들어갈 틈도 없는 비좁은 곳에

突出巍巍壓衆巒

돌출외외압중만, 우뚝하게 솟아서 수많은 봉우리를 제압하네 .

豈只微塵含法界

개지미진함법계, 어찌 다만 작은 먼지가 온 세계를 머금기만 하랴 ?

須彌芥納合成團

수미개납합성단, 수미산이 겨자씨 속에 들어가 한 덩어리가 되었네 .

月堂 월당 (月堂)

玉蟾飛起海門東

옥섬비기해문동, 바다 동쪽 나라 6) 에 옥 두꺼비 7) 날아오르니

一屋寥寥四壁空

일옥요요사벽공, 온 집이 텅 비고 사방의 벽도 고요하네 .

光影有誰能辨的

광영유수능변적, 빛과 그림자를 누가 능히 구분하랴 ?

六窓都是主人公

륙창도시주인공, 여섯 창문 모두가 주인공이로다 .

6) 바다 동쪽 나라 : 고려를 말한다.7) 옥 두꺼비 : 신화에 두꺼비가 달에 살고 있다고 한다. 옥은 아름답다는 의미로 붙은 수식어이다.

海雲 해운 (海雲)

海廣無邊岸

해광무변안, 넓은 바다 끝없는 언덕

雲多幾際中

운다기제중, 구름이 많아 어디가 어디인지 ?

於斯驀得知端的

어사맥득지단적, 여기서 문득 분명하게 깨달으면

坐臥經行展古風

좌와경항전고풍, 앉든 눕든 다니든 옛 기풍을 펼치리라 .

無學 (무학 )

수많은 세월이 지나더라도 저 허공처럼 분명하거니

무엇 하러 만리길을 가서 밝은 스승에게 묻는가?

自家財寶猶難覓

자가재보유난멱, 자기 집에 있는 보배를 찾기가 오히려 어려우니

得髓傳衣枝上枝

득수전의지상지, 골수를 얻어 의발을 전하는 것8)은 가지 위의 가지로다.

歷劫分明若大虛

력겁분명야대허, 수많은 세월이 지나더라도 저 허공처럼 분명하거니

何勞萬里問明師

하노만리문명사, 무엇 하러 만리길을 가서 밝은 스승에게 묻는가?

自家財寶猶難覓

자가재보유난멱, 자기 집에 있는 보배를 찾기가 오히려 어려우니

得髓傳衣枝上枝

득수전의지상지, 골수를 얻어 의발을 전하는 것 8 )은 가지 위의 가지로다.

8) 제자에게 법을 전할 때 그 신표로서 옷과 발우를 전한다.

友梅 우매 (友梅)

同心妙旨孰能歡

동심묘지숙능환, 깊은 뜻을 함께하는 마음 누가 능히 기뻐할까 ?

雪裏淸香透室間

설리청향투실간, 눈 속에 맑은 향기 방 안까지 풍겨오네 .

唯有軒前松與竹

유유헌전송여죽, 집 앞에 있는 소나무와 대나무만이

共他一樣耐霜寒

공타일양내상한, 그와 함께 서리와 추위 이겨내는구나 .

無聞 무문 (無聞)

眼耳元來自沒蹤

안이원내자몰종, 눈과 귀는 원래 자취가 없는 것인데

箇中誰得悟圓通

개중수득오원통, 그 속에 누가 깨달음을 얻어 두루 통하는가 ?

空非相處翻身轉

공비상처번신전, 텅 비어 모습 없는 그 곳에서 몸 바꿔 나오면

犬吠驢鳴盡豁通

견폐려명진활통, 개 짖고 나귀 우는 데서 활연히 도를 통하네 .

溪月軒 계월헌 (溪月軒)

柳影松陰逐水流

류영송음축수류, 버들 그림자 소나무 그늘은 물결따라 흐르건만

團團明月不肯隨

단단명월부긍수, 동글동글 밝은 달은 따르려 하지 않네 .

幽深絶壑澄波裏

유심절학징파리, 깊고 깊은 계곡의 투명한 물결 속에도 있고

和與淸風在檻頭

화여청풍재함두, 맑은 바람과 어울려 난간 끝에도 걸려 있네 .

送幻菴長老謁師翁

(연로한 스승을 뵈러 가는 환암(幻菴)9) 장로를 보내며)

9) 환암(幻菴) : 고려 말의 승려 혼수(混脩, 1320~1392)의 호. 1370년(공민왕 19)에

나옹화상이 주관하여 공부가 많이 된 승려를 선발하는 기회가 있었는데, 이때 혼수가 선발되었다.

왕이 요직에 앉히려 하였으나 사양하고 봉황산에 은거하 였다.

餘疑要決謁師翁

여의요결알사옹, 남은 의심 풀려고 연로한 스승 찾아뵙는 모습

倒握烏藤活似龍

도악오등활사롱, 지팡이 거꾸로 잡고 용처럼 펄펄하구나 .

徹底掀飜明白後

철저흔번명백후, 철저히 뒤흔들어 명백해 진 다음에는

大千沙界起淸風

대천사계기청풍, 온 세계에 맑은 바람이 일어나리라 .

送宗禪者參方

(이곳 저곳 다니기 위해 떠나는 종(宗) 스님을 보내며)

烏藤倒握參方去

오등도악삼방거, 지팡이 거꾸로 잡고 여러 지방으로 떠나가니

天下叢林自作家

천하총림자작가, 세상의 절간이 다 자기 집이 되리라 .

心裏深藏無價寶

심리심장무가보, 마음 속에 값이 없는 보배를 간직하고

東西南北任緣過

동서남 北 임연과, 동서남북으로 인연 따라 다니리 .

送珠侍者

ㅡ 주(珠) 시자를 보내며

萬里參方意莫窮

만 리사참 방의막궁, 만리 여정 떠나자니 끝없는 생각

切忌海外覓他宗

절 기해외멱타종, 바다 너머 다른 종파를 찾아서는 아니 되네 .

烏藤未握前提起

오등미악전제기, 지팡이를 잡기 전에 생각해 보세

彼處虛空此處空

피처허공차처공, 저 곳의 땅도 공 ( 공 ) 하고 이 곳 또한 공하나니 .

送谷泉謙禪師遊方(송곡천겸선사유방)

(여러 지방으로 다니기 위해 떠나는 곡천(谷泉)의 겸(謙) 선사를 보내며)

本自圓成不在言

본자원성 不 재언, 본래부터 원만히 이루어져 말에 있지 않거늘

何勞開口爲君宣

하 로 개구위군선, 무엇하러 수고스럽게 그댈 위해 구구히 말하겠는가 ?

烏藤倒握翻身轉

오등도악번신전, 지팡이 거꾸로 잡고 몸 바꿔 보면

爲月爲雲去又還

위월위운거우환, 달이 되고 구름이 되어 가고 또 돌아오리라 .

送寬侍者

ㅡ관(寬) 시자를 보내며

一衲隨身冬夏過

일납수신동하과, 누더기 하나로 겨울 여름 다 지내고

一條烏杖辨西東

일조오장변서동, 한 가닥 지팡이로 서와 동을 분간했네 .

其中深志誰能識

기중심지수능 식, 그 가운데 깊은 뜻을 누가 능히 알리오 ?

穿耳胡僧暗自通

천이호승암자통, 귀를 뚫은 오랑캐 중 10) 이 가만히 알아채리라 .

10) 달마를 말한다.

送心禪者參方

(여기 저기 다니러 떠나는 심(心) 스님을 보내며)

參方問道別無他

삼 방문도별무타, 여기 저기 다니면서 도를 묻는 것은 다른 것이 아니라

只要當人直到家

지요당인직도가, 바로 그 자신의 집으로 가기 위함이라 .

打碎虛空無一物

타쇄허공무일물, 허공마저 쳐부수어 한 물건도 없게 하면

百千諸佛眼中沙

백천제불안중사, 백 천의 모든 부처가 눈 [ 안 ] 속의 모래가 되리 .

瓊禪者 求偈

ㅡ경(瓊) 선자가 게송을 부탁하기에

不知不覺忽拶透

부 지불 각홀찰투, 나도 모르게 어느 순간 질곡을 벗어나면

大地山河顚倒走

대지산하전도주, 산하 대지가 뒤집어져 내달리고

水底火發燒虛空

수저화발소허공, 물 밑에서 불이 일어나 허공을 태우며

草木叢林師子吼

초목총 림 사자후, 숲 속의 절에선 사자의 울음 소리 들리리 .

修禪者 求偈

ㅡ참선하는 이가 게송을 구하기에

了得身心本自空

료 득신심본자공, 몸과 마음이 본래 공함을 확실히 알게 된다면

何妨隨處展家風

하방수처전가풍, 가는 곳마다 자신의 가풍을 펼쳐도 무방하리라 .

雖然物物明明現

수연물물명명현, 물물마다 밝고 밝게 드러나지만

更覓來由又沒蹤

갱 멱래 유우몰종, 그 유래를 찾으려 들면 자취가 사라지리라 .

仁禪者 求偈

ㅡ인(仁) 선자가 게송을 구하기에

應物明明見則空

응물명명 見 칙공, 사물에 응하여 밝고 밝지만 보려 하면 아무 것도 없으니

塵塵刹刹用無窮

진진찰찰용무궁, 어느 곳 어디에서든 그 쓰임이 무궁무진하구나 .

於斯不覺開雙眼

어사 不 각개쌍안, 여기에서 자기도 모르게 두 눈이 뜨이나니

虎穴魔宮活路通

호혈마궁활로 통, 호랑이 굴과 마귀 궁전에서도 살 길이 트이리라 .

唐道元 求偈

ㅡ 중국사람 도원(道元)이 게송을 청하기에

參禪只在起疑團

참 선지재기의단, 참선이란 다만 의심 덩어리를 일으키는 것

疑去疑來似火團

의거의래 사화단, 의심하고 의심하기를 불덩어리같이 해야지 .

不覺全身都放下

불 각전신도방하, 자기도 모르게 온 몸을 놓아버릴 때

大千沙界一毫端

대천사계일호단, 우주가 하나의 터럭 끝에 있으리라 .

鈴禪者 求頌

ㅡ령(鈴) 선자가 게송을 청하기에

豎起脊梁急着鞭

수기척량급착편, 등뼈를 세우고 급히 채찍질하여

要明空劫未生前

요명공겁미생전, 이 세상이 생겨나기 전의 소식을 밝혀야 하리 .

忽然一拶虛空裂

홀연일찰허공렬, 문득 한번 들이쳐서 허공이 찢어지면은

無脚鐵牛走大千

무각철우주대천, 다리 없는 무쇠소가 온 우주로 내달리리 .

慧禪者 求頌

ㅡ혜(慧) 선자가 게송을 청하여

割愛辭親特出來

할애사친특출래, 사랑을 끊고 어버이를 떠나 출가를 하였으니

工夫逼拶直無疑

공부핍찰직 무의, 세차게 공부하여 곧바로 의심이 없게 하라 .

命根頓斷虛空落

명근돈단허공락, 생명의 뿌리가 문득 잘리고 허공이 떨어질 때에

六月炎天白雪飛

륙월염천백설비, 한여름 뜨거운 하늘에서 흰 눈이 날리리라 .

心禪者 求頌

ㅡ심(心) 선자가 게송을 구하기에

學道無多子

학도무다자, 도를 공부하는 데 많은 것이 필요하지 않으니

當人決定心

당인결정심, 그 자신의 마음을 결정하는 데 있네 .

忽然都放下

홀연도방하, 홀연히 모든 것을 놓아버리면

物物是知音

물물시지음, 물물마다 다 나를 알아주는 벗이 되리라 .

普禪者 求頌

ㅡ보(普) 선자가 게송을 구하기에

本自天然非造作

본자천연비조작, 본래부터 저절로 된 것이지 만들어 낸 것이 아닌데

何勞向外別求玄

하노향외별구현, 어찌 힘들게 바깥에서 따로 깊은 이치 찾는가 ?

但能一念心無事

단능일념심무사, 다만 능히 일념으로 마음에 일이 없으면 되니

渴則煎茶困則眠

갈칙전다곤칙면, 목 마르면 차를 끓이고 피곤하면 잠을 잔다네 .

示李少卿

ㅡ이소경11)에게 보임

11) 소경(少卿) : 종4품 벼슬 이름.

誤聽虛名遠遠來

오청허명원원내, 헛된 명성 잘못 듣고 저 멀리서 오셨으니

誠心極處免輪廻

성심극처면륜회, 성실한 마음이 지극한 곳에서 윤회를 면하리라 .

莫分僧俗與男女

막분승속여남녀, 승속과 남녀를 가릴 것 없이

一擲翻身正眼開

일척번신정안개, 한번 던져 몸이 바뀌면 바른 눈이 열리리라 .

示辛相國廉

ㅡ재상 신렴(辛廉)에게 보임

一別神光再不逢

일별신광재부봉, 신광사 ( 신광사 )12) 에서 한번 이별한 후 다시 만나지 못하여

多年相憶在心中

다년상억재심중, 여러 해 동안 마음 속으로 생각만 하다가

今朝驀面相看笑

금조맥면상간소, 오늘 아침 문득 만나 서로 보고 웃으니

深意誰能敢得通

심의수능감득통, 그 깊은 뜻 누가 알 수 있으리 .

門前一路透長安

문전일노투장안, 문 앞에 한 가닥 길은 서울로 통하는데

何故人人自不還

하고인인자부환, 무슨 까닭으로 사람들은 돌아오지 않는지 .

忽覺眉毛橫眼上

홀각미모횡안상, 문득 눈 위에 가로지른 눈썹을 깨닫는다면

不勞修道得心歡

불로수도득심환, 힘들여 도를 닦지 않고도 기쁜 마음 얻으리라 .

12) 신광사 ( 신광사 ) : 황해도 해주에 있던 절 . 나옹화상이 중국에서 돌아온 후 왕의 요청으로 이 절에 머물면서 후학을 가르쳤다 .

示杏村李侍中(巖)

ㅡ행촌(杏村) 13)에게 이암(李巖) 보임

13) 이암(李巖) : 1297년에 태어나 1364년에 서거하였다. 호가 행촌(杏村)이다. 17세

에 과거에 급제하여 관직생활을 하였으나 57세에 청평산에 입산 수도하였다.

이 때 나옹화상과 교류가 많았을 것으로 추정된다. 그 뒤 다시 환속하여 관직 생 활을 하였다.

大地春廻刹刹融

대지춘회찰찰융, 대지에 봄이 오니 곳곳마다 온화하여

杏花村裏景無窮

행화촌리경무궁, 살구꽃 핀 마을에 경관이 무궁하구나 .

南來燕語通閑室

남래연어통한실, 남쪽에서 온 제비 소리는 한적한 방에까지 들리고

北往鴻聲透靜空

북왕홍성투정공, 북쪽으로 가는 기러기 소리는 고요한 허공을 뚫네 .

雨洗桃紅宣妙理

우세도홍선묘뢰, 비는 붉은 복숭아꽃을 씻으며 묘한 이치 설하고

風吹梨白振玄宗

풍취리백진현종, 바람은 하얀 배꽃에 불어 깊은 진리 펼치네 .

塵塵齊唱西來意

진진제창서내의, 온갖 사물마다 일제히 달마의 뜻을 부르짖는데

何處勞勞覓祖翁

하처노노멱조옹, 어디로 가서 수고롭게 조사를 찾으리오 ?

示朴成亮判書

ㅡ판서(判書) 14) 박성량(朴成亮)에게 보임

14) 정3품 벼슬 이름.

提起話頭末後句

제기화두말후구, 궁극의 진리 담은 화두를 들어

翻來覆去起疑情

번래복거기의정, 뒤집고 또 뒤집으며 의심을 일으키라 .

疑來疑去無疑處

의내의거무의처, 의심하고 또 의심하여 의심이 없는 곳에 이르면

掇轉虛空笑一聲

철전허공소일성, 허공을 뒤흔드는 웃음 소리 들리리라 .

警世外覓者

ㅡ바깥에서 찾는 자를 경계함

信得家中如意寶

신득가중여의보, 집 안의 여의주를 믿으면

生生世世用無窮

생생세세용무궁, 세세생생 무궁하게 사용하리라 .

雖然物物明明現

수연물물명명현, 비록 물물마다 환하게 드러나지만

覓則元來卽沒蹤

멱즉원내즉몰종, 찾으려 들면 자취가 사라져 버린다네 .

人人有箇大神珠

인인유개대신주, 사람마다 큰 신비로운 구슬이 있으니

起坐分明常自隨

기좌분명상자수, 일어나거나 앉거나 분명하여 항상 자기를 따른다네 .

不信之人須着眼

부신지인수착안, 믿지 못하는 자는 반드시 이렇게 착안할지니

如今言語是爲誰

여금언어시위수, 지금 말을 하고 있는 이 사람은 누구인가 ?

住淸平山偶題

ㅡ청평산(淸平山)15)에 있으면서 우연히 지음

15) 청평산(淸平山) : 강원도 춘천시에 있는 산. 1370년 무렵에 나옹화상이 청평산의 청평사(淸平寺)에 있었던 적이 있다.

江湖歷盡十餘年

강호력진십여년, 여기 저기 두루 다닌 지 십 여 년

驀得胸中自豁然

맥득흉중자활연, 문득 가슴 속이 절로 확 트임을 얻었네 .

有問淸平成底事

유문청평성저사, 청평산에서 이룬 일을 누가 묻는다면

飢喰渴飮困安眠

기식갈음곤안면, 배고프면 밥을 먹고 목마르면 물 마시고 피곤하면 잔다고 하네 .

臨移棲寄同袍

ㅡ옮겨 살게 되면서 동료들에게 보임

春至雁飛從塞北

춘지안비종새북, 봄이 되면 기러기는 북쪽으로 날아오고

秋來依舊向南歸

추내의구향남귀, 가을이 되면 늘 그러듯이 남쪽으로 돌아가네 .

道人行李皆如此

도인항리개여차, 도인의 삶도 모두 이와 같으니

身去身來更不疑

신거신내갱부의, 몸이 가고 몸이 옴에 다시 의심이 없도다 .

寄廣州牧使

ㅡ광주(廣州) 목사(牧使) 16)에게 드림

16) 목사(牧使) : 정3품에 해당하는 지방행정조직 책임자.

萬事憑君好細看

만사빙군호세간, 만사는 그대에게 달려 있으니 자세히 보시기를

夢中浮世大無端

몽중부세대무단, 꿈 속의 뜬 세상 아무 까닭 없도다 .

百年擾擾閑榮辱

백년요요한영욕, 부질 없는 영욕에 백년 동안 요란을 떨어도

只在儂家一瞬間

지재농가일순간, 우리 집안에선 한 순간이라 여기노라 .

自讚 (자찬)

咄這村僧

돌저촌승: 쯧쯧 , 이 시골 중아

一無可取

일무가취: 취할 것이 하나도 없구나 .

細細看來

세세간내: 자세히 살펴 보면

行無毛分

항무모분: 털끝만큼의 행실도 없구나 .

面似慈悲

면사자비: 얼굴이야 자비스러운 듯 보이지만

心中最毒

심중최독: 마음 속은 몹시 악독하도다 .

謗佛謗法

방불방법: 부처와 법을 비난하니

過犯漫天

과범만천: 그 잘못이 하늘까지 넘친다 .

其施汝者

기시여자, 너에게 보시하는 자는

不名福田

불명복전, 복전(福田)17)이라 부르지 않고

其施汝者

기시여자, 너에게 공양하는 자는

墮三惡道

타삼아도, 삼악도 ( 삼아도 )18) 에 떨어지리라 .

17) 복전(福田) : 수행의 공덕이 있는 자는 보시를 받으면 그 복을 키워서 돌려주는 능력이 있다고 하여 ‘복전’이라 한다.

18) 삼악도(三惡道) : 죄를 지으면 지옥에 태어나거나 아귀·축생으로 태어난다고 한다.

當胸措手像如人

당흉조수상여인, 가슴을 만져보면 사람처럼 생겼으나

肚裏元無一點眞

두리원무일점진, 배 속에는 한 점 참됨이 없도다 .

罵佛謗僧心最毒

매불방승심최독, 부처와 수행자를 모독하니 마음이 몹시 독하며

至今不得露全身

지금부득노전신, 지금까지 그 온전한 모습을 드러내지 못하였도다 .

咄這擔板漢

돌저담판한: 쯧쯧 , 이 널빤지를 짊어진 사람 19) 이여 !

嗔恚癡不除

진에치부제, 성냄과 어리석음 제거하지 못했구나 .

心意識顚倒

심의식전도, 마음과 의식이 뒤집어져

談禪信口開

담선신구개, 입에선 나오는 대로 선에 대해 말하니

舌頭胡亂埽

설두호난소, 혀 끝이 소란스럽기만 하네 .

19) 널빤지를 짊어진 사람 : 한쪽만 보고 다른 쪽은 보지 못하는 사람. 어리석은 사람.

未嘗寂寂入禪定

미상적적입선정, 일찍이 고요하게 선정에 들어본 적도 없고

終日波波廊下走

종일파파낭하주, 종일토록 분주하게 회랑 아래로 내달리네 .

爲人把鼻亦好笑

위인파비역호소, 남에게 코가 잡혀 비웃음을 당하면서도

更不容人謾開口

갱부용인만개구, 남이 함부로 입을 여는 것은 또 용납하질 않네 .

盲枷瞎棒用無時

맹가할봉용무시, 맹목적으로 방망이를 아무 때나 사용하며

是與不是辟脊僂

시여부시벽척루, 옳든 그르든 곱사등이를 배척하네 .

打破虛空出骨

타파허공출골, 허공을 때려 부수어 뼈다귀를 빼내고

閃電光中作窟

섬전광중작굴, 번쩍하는 번갯불 속에 굴을 만드네 .

有人問我家風

유인문아가풍, 누가 우리 가풍을 묻는다면

此外更無別物

차외갱무별물, 이 밖에 다른 물건이 없다고 하리라 .

參見指空

ㅡ지공(指空)화상을 찾아 뵙고 나서 20 )

喪亡自宗

상망자종, 자신의 중심을 잃어버렸군 .

咄這瞎漢

돌저할한: 쯧쯧 , 이 눈먼이여 !

反入羅籠

반입라농, 도로 그물망 속으로 빠져드는구나 .

20) 나옹화상은 원(元)나라로 들어가 인도승 지공화상을 만나 가르침을 청하였다.

법맥, (인도승) 지공 ㅡ 나옹 ㅡ 무학

https://kydong77.tistory.com/21075

나옹혜근(懶翁惠勤)3歌,완주가翫珠歌·고루가枯髏歌·백납가百衲歌

여주 남한 강변의 신륵사에 있는 나옹선사 석종형 승탑 전경 신륵사 조사전에 있는 좌 무학대사,중 인도인 승려 지공화상, 우 나옹선사 초상화 https://www.youtube.com/watch?v=9oj7SxLuozc 나옹화상 懶翁

kydong77.tistory.com

http://www.ibulgyo.com/news/articleView.html?idxno=171380

[인물로 읽는 한국禪사상사] <42> 나옹혜근 上 - 불교신문

“청산은 나를 보고 말없이 살라하고/ 창공은 나를 보고 티 없이 살라하네./ 탐욕도 벗어놓고 성냄도 벗어놓고/ 물같이 바람같이 살다가 가라하네.” 고려 말 나옹 혜근의 작품으로, 불자들이 가

www.ibulgyo.com

http://www.ibulgyo.com/news/articleView.html?idxno=171530

[인물로 읽는 한국禪사상사] <43> 나옹혜근 下 - 불교신문

사교입선 임제종풍 간화선 강조무학 환암 등 수선사 제자 유명양주 회암사 ‘삼산양수처’ 삼아 도량 정비…낙성회 베풀며 중수공민왕대~조선초 불교계 주도 지공-혜근-무학 지칭 ‘삼화상’

www.ibulgyo.com

https://kydong77.tistory.com/21367

무주 북고사(北固寺), 지공선사 · 나옹선사 · 무학대사/금강 1차 벼룻길

'벼룻길'은 '벼랑길'이라고도 한다. 강이나 바닷가의 낭떠러지 위에 난 길을 말한다. 범어 '나무'는 귀의하다는 의미다. 귀의 대상은 인도의 지공화상, 고려 나옹화상, 조선 무학대사이다. 인도승

kydong77.tistory.com

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=chammaja1&logNo=220339595491

양주 회암사지 선각왕사비 (楊州 檜巖寺址 禪覺王師碑)

종 목: 보물 제387호 명 칭: 양주 회암사지 선각왕사비 (楊州 檜巖寺址 禪覺王師碑) 분 ...

blog.naver.com

* 아래는 산문 기술은 생략하고 운문인 銘만 발췌함.

원문은 하단의 글 참조. 나옹(懶翁)三歌 - 완주가,고루가, 백납가

탑명 (塔銘) 前朝列大夫 征東行中書省左右司郞 中文忠報節同德 贊化空臣 重 大匡韓山君 藝文官大提學知春秋官事*成均大司成知書硏事 臣 李穡 奉敎撰 전조열대부 정동행중서성좌우사랑 중문충보절동덕 찬화공신 중 대광한산군 예문관대제학지춘추관사 겸 성균대사성 지서연사 신이색 봉교찬

臣 이색은 삼가 절하고 머리를 조아려 비명을 짓는다

* 이색[ 李 穡 ] 호는 목은(牧 隱 ). 포은( 圃 隱 ) 정몽주(鄭夢周) 야은( 冶 隱 ) 길재(吉再) 와 함께 삼은( 三 隱 )의 한 사람이다. 아버지는 찬성사 이곡( 李 穀 )이며 이제현(李齊賢) 의 문인이다.

展也禪覺 惟麟之角 전야선각 유린지각王者之師 人天眼目 왕자지사 인천안목

진실로 선을 깨친 이시며〔禪覺] 기린의 뿔이로다 * '코뿔소의 외뿔'의 표현 인 듯. 기린은 두 뿔이니까. 임금의 스승이요 인천( 人天) 의 눈이로다. * 人天 - 인간세계와 천상세계

萬衲宗之 如水赴壑 만납종지 여수부학 而鮮克知 所立之卓 이선극지 소립지탁

뭇 승려들 우러러보기를 물이 골짜기로 달리는 듯하나 선 바가 우뚝하여 아는 이가 드물다

隼夢赫靈 在厥初生 준몽혁령 재궐초생 龍神護喪 終然允藏 롱신호상 종연윤장

신령한 새매 꿈이 처음 태어날 때 있었고 용신 (龍神) 이 초상을 호위함하여 마지막 죽음을 빛냈도다

矧曰舍利 表其靈異 신왈사리 표기령리 江之闊矣 皎皎明月 강지활의 교교명월

하물며 사리라는 것이 스님의 신령함을 나타냈나니 강은 넓게 트였는데 달은 밝고 밟았도다

空耶色耶 上下洞徹 공야색야 상하동철 哉高風終 終古不滅 재고풍종 종고부멸 공(空)인가 색(色)인가 위아래가 훤히 트였나니 아득하여라, 높은 모습이여 길이 소멸치 않으리라. https://kydong77.tistory.com/18118?category=851518 [김영동교수의 고전& life]